11.00 Uhr

cappella academica, Christiane Silber

Konzerthausorchester Berlin

Matthias Pintscher Dirigent

Conrad Tao Klavier

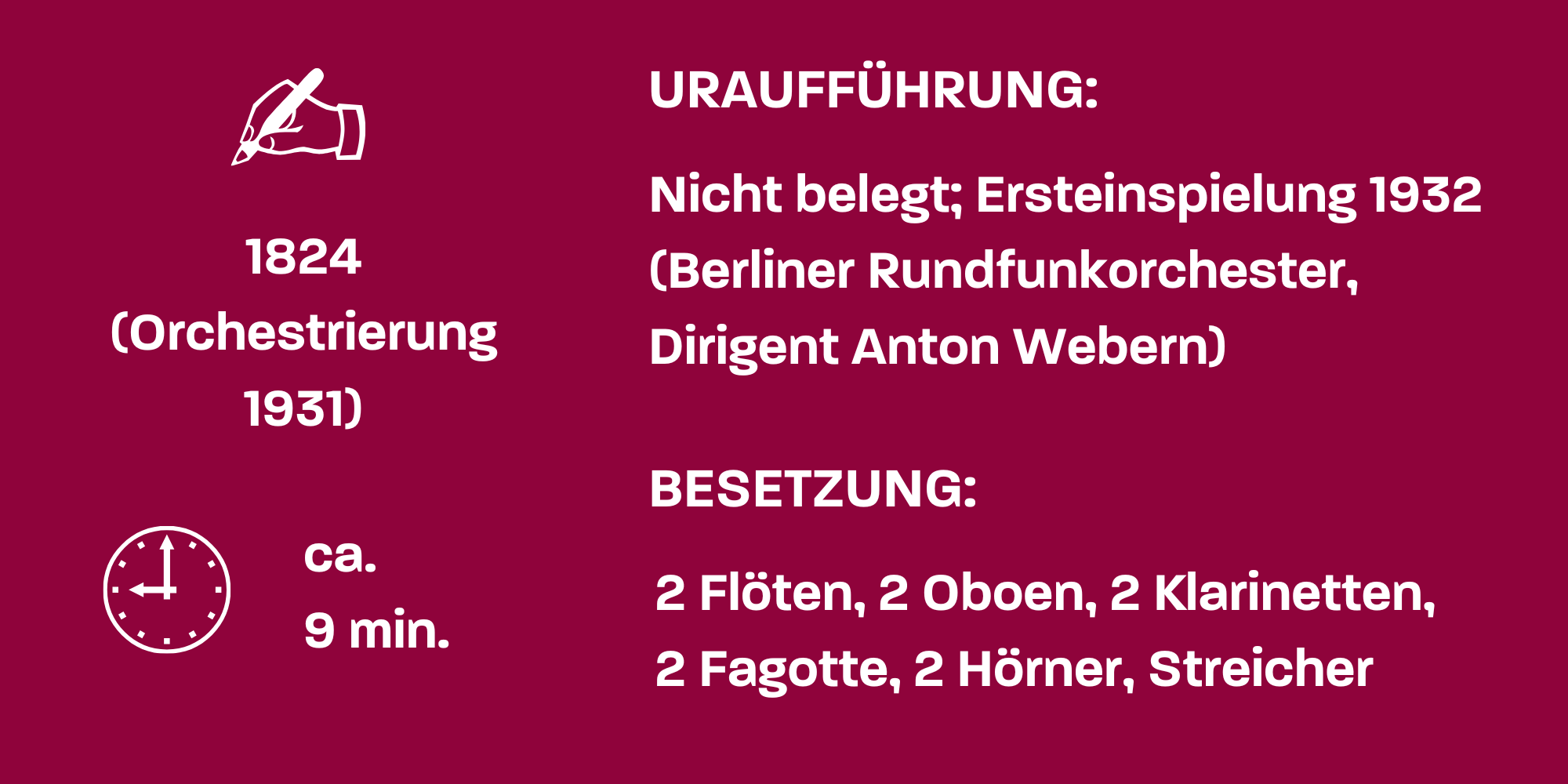

Franz Schubert (1797–1828)

Deutsche Tänze D 820, für kleines Orchester bearbeitet von Anton Webern (1883–1945)

Nr. 1 As-Dur – Nr. 2 As-Dur – Nr. 1 da capo – Nr. 3 As-Dur – Nr. 1 da capo – Nr. 4 B-Dur – Nr. 5 B-Dur – Nr. 4 da capo – Nr. 6 B-Dur – Nr. 4 da capo

Matthias Pintscher (*1971)

NUR für Klavier und Ensemble

1. lightly, floating

2. sospeso, sospirando

3. erratico, con durezza

Pause

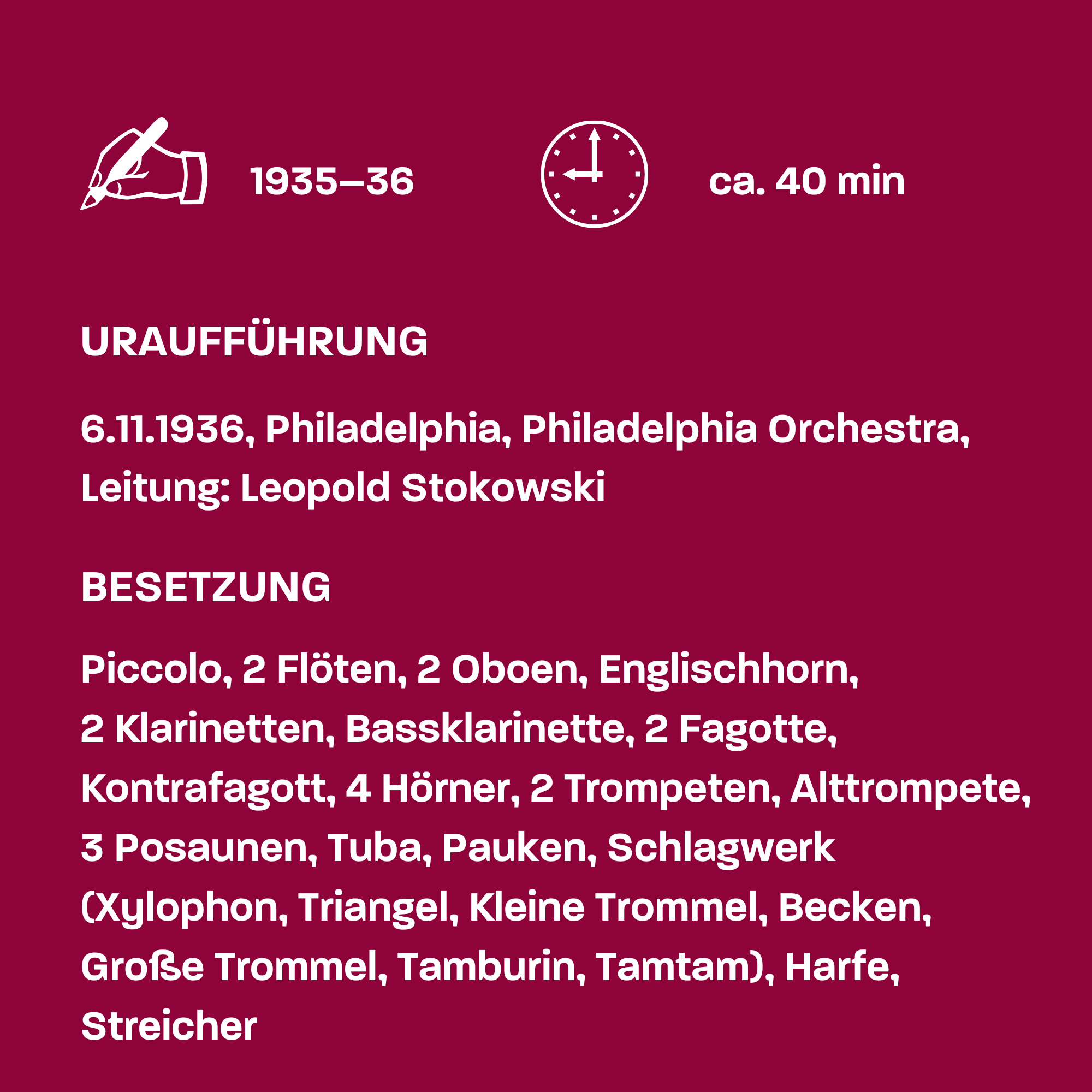

Sergej Rachmaninow (1873–1943)

Sinfonie Nr. 3 a-Moll op. 44

1. Lento – Allegro moderato – Allegro – Tempo primo – Allegro molto – Tempo primo

2. Adagio ma non troppo – Allegro vivace – Tempo come prima

3. Allegro – Allegro vivace – Meno mosso – Allegro vivace – Moderato – Allegro vivace – Allegretto – Allegro vivace

Was haben auf den ersten Blick so divergierende Werke wie Schuberts Deutsche Tänze in einer Orchesterfassung von Anton Webern, Matthias Pintschers NUR für Klavier und Ensemble und Rachmaninows Dritte Sinfonie gemeinsam? Es handelt sich um Stücke, die in vielerlei Hinsicht zwischen verschiedenen Welten stehen – musikalischen, gedanklichen, geographischen – und dazwischen vermitteln: Tanz und Melancholie, Virtuosität und Kontemplation, Ost und West. Schuberts vermeintliche Ländlerseligkeit ist alles andere als oberflächlich; vielmehr gelingt es ihm, eine subtile zweite Ebene in das immergleiche metrische Gerüst einer Gebrauchsmusik einzuflechten. Pintscher erfüllt die Erwartungen an die traditionelle Konzertform mit Bravour und unterläuft sie doch zugleich, indem er aus dem Ensemble eine Monodie herauswachsen lässt, in der unter den Eruptionen von Klang und Bewegung eine innere Stimme zu Wort kommt. Rachmaninow nimmt den Faden seiner früheren Werke auf und spinnt ihn doch ganz anders weiter, zu einem sinfonischen Geflecht, das in seinem Anliegen, etwas von der alten Welt und Zeit zu retten, auch ein eigenwilliger Beitrag zu einer Musik des Exils ist.

Rachmaninows letzte Werke lassen den aufrichtigen Versuch einer stilistischen Neubewertung im Kontext einer Zeit erkennen, die ihn hinter sich ließ; und darüber hinaus zeigen diese Werke oft die Narben eines Kampfes: ein Tauziehen zwischen den musikalischen Ideen dieses und des letzten Jahrhunderts – mit dem Komponisten in der Mitte. (William Flanagan, Sergei Rachmaninoff: A Twentieth-Century Composer? Tempo Nr. 22/1951-52, S. 8.)

Webern im Dialog mit Schubert

Franz Schubert komponierte mehrere Hundert solcher kurzen Tänze, überwiegend Ländler, von denen er gut die Hälfte auch drucken ließ. Das zeigt, dass er diesen Miniaturen, die zum großen Teil für die Wiener Karnevalssaisons entstanden, durchaus künstlerischen Wert beimaß. Doch darf dabei der ganz praktische Aspekt nicht unterschlagen werden, dass diese Tänze eine der wenigen halbwegs stetigen Einkommensquellen für den zeitlebens in prekären Verhältnissen lebenden Schubert bedeuteten. Die sechs Tänze, die Anton Webern im Auftrag der Universal Edition für ein Orchester in klassischer Besetzung instrumentierte, wurden zu Schuberts Lebzeiten nicht veröffentlicht. Das schmälert jedoch nicht ihren Charme: Jeder der Tänze enthält sein individuelles Glanzlicht, das ihn von bloßer Gebrauchsmusik abhebt – sei es ein kurzer Ausflug in entfernte Tonarten (Nr. 1) oder eine Verschiebung des rhythmischen Akzents, die den Dreivierteltakt wie einen Zweivierteltakt klingen lässt (Nr. 4). Vor allem aber überrascht die häufige Abschattierung ins Pianissimo (Nr. 2, 3, 5 und 6), die an alles andere als an einen unter Paaren im Ländlertaumel donnernden Tanzboden denken lässt.

Die Sympathie des Wieners Webern für den Wiener Schubert ist der ebenso intelligenten wie behutsamen Orchestrierung anzumerken. Es gelingt Webern, die Schubertschen Glanzlichter hervorzuheben, ohne sich dabei selbst als brillanter Instrumentator in den Vordergrund zu drängen: Etwa, wenn er die Akzentverschiebung durch kräftige Hornstöße, das Pianissimo durch den Wechsel zwischen Solostreichern und gedämpftem Tutti hervorhebt oder durch Gegenüberstellung von Bläsern und Streichern wunderbare Farb- und Registerwechsel erzielt. Es entbehrt dabei nicht einer gewissen Ironie, dass diese Tänze mit ihren meist nur sechzehn Takten für den bekanntlich „himmlische Längen“ nicht scheuenden Schubert extrem kurz sind, während es zahlreiche vollständige Werke Weberns gibt, die nicht mehr oder sogar deutlich weniger Takte umfassen.

Matthias Pintschers NUR

Matthias Pintscher sträubte sich lange dagegen, ein Klavierkonzert zu schreiben – zu auserzählt, gar abgegriffen erschien ihm die Gattung. Dieses Sträuben scheint dem Beginn von NUR einbeschrieben zu sein; man hat den Eindruck, dass das Solo seine Hauptrolle nur zögerlich annimmt. Dann allerdings streift der Klavierpart seine anfänglich kontemplative Haltung ab und steigert sich in einen feurigen Wettkampf – ganz im Sinne der Gattungstradition – mit den übrigen Instrumenten, die im Prozess zu Dialogpartnern des Klaviers werden – auch das ein Kernbestandteil der Konzertform. Dafür, dass diese Vielstimmigkeit nicht in Sprachverwirrung ausartet, sorgt Pintscher mit gleichermaßen souveräner Kompositionstechnik wie mit dramaturgischem Gespür: Der melancholische Hornruf, der das Stück eröffnet, ist in seiner Intervallstruktur zugleich die Keimzelle für ausgreifende melodische Linien, die im Grunde dem ganzen Werk als Gerüst dienen und sich gerade ob ihrer Zartheit in fein austarierten, subtil umspielten Varianten immer wieder gegen ihren Gegenpart, schroffe Gruppen- oder Tuttigesten, zu behaupten vermögen. Dem Reichtum und der Brillanz der Texturen liegt also ein durchaus ökonomisches Denken zugrunde. Dieser Wechsel der Grundgestik zwischen monologisch-solistischer Kontemplation und kollektivem Dreinfahren bildet sich in der Großform ab: Der Mittelsatz stellt einen Pol gespannter Ruhe dar, zu dem das Finale – „erratisch, mit Härte“ überschrieben – einen denkbar großen Kontrast bildet.

Der Titel – NUR kann sowohl im Hebräischen wie im Arabischen ‚Feuer‘ oder ‚Licht‘ bedeuten – verweist also lediglich auf einen Aspekt des Werkes, ein unablässiges Flackern und Glimmen, das nie ganz zur Ruhe kommt und jederzeit wieder auflodern kann. Doch hinter diesem bisweilen nachgerade metallischen Gleißen, an dem die Schlaginstrumente großen Anteil haben, steht eben auch eine Gestik der Kontemplation, die in den melodischen Linien zum Ausdruck kommt, und, zumal im zweiten Satz, ein Ausdruck an der Schwelle des Verstummens.

Mehr als Nostalgie

Als Sergej Rachmaninow im Jahr 1917 Russland verließ und ins Exil ging, aus dem er nie zurückkehren sollte, hatte er bereits ein Werk von beachtlichem Umfang vorgelegt: Von seinen insgesamt 45 Werken mit Opuszahl waren 39 bis zu diesem Zeitpunkt entstanden. Was folgte, war eine lange Phase, in der er, zunächst gezwungenermaßen, ein enormes Pensum an Konzerten als Pianist absolvierte und nahezu nicht mehr komponierte. Umso bemerkenswerter ist es, dass Rachmaninow in seinen letzten Lebensjahren noch einmal eine Reihe von großformatigen Werken schrieb, die stilistisch zwar an die Charakteristika anschließen, die seine Bekanntheit als Komponist begründet hatten – darunter nicht zuletzt jene unverwechselbare Melodik, die so großen Einfluss auf den typischen Klang der Hollywood-Filmmusik hatte – aber zugleich noch einmal neue Aspekte eröffnen. Die Dritte Sinfonie, entstanden in seiner Sommerresidenz Villa Senar in Luzern, ist vielleicht das eigenwilligste und rätselhafteste dieser Spätwerke.

Villa Senar in Luzern, Entstehungsort der Dritten Sinfonie. Rachmaninow nahm aktiv Anteil an der architektonischen Gestaltung – mag er als Komponist Romantiker geblieben sein, hatte er doch offensichtlich Sinn für die moderne Architektur seiner Zeit.

Sie wurde als Werk des Abschieds und der Nostalgie verstanden, bisweilen wurde ihr sogar Mangel an Einfällen unterstellt. Während die Erste Sinfonie bei der Uraufführung noch durchgefallen war, weil sie zu modern erschien, attestierte man nun der Dritten, dass Rachmaninow als Komponist nichts Neues mehr zu sagen habe.

Kurz notiert: Rachmaninow schrieb im Jahr 1938, seit er angefangen habe, die Personen zu zählen, die seine Dritte Sinfonie zu schätzen wüssten, habe er bisher – ihn selbst eingeschlossen! – nur drei Finger einer Hand gebraucht. Die beiden anderen Verfechter des Werkes waren ihm zufolge der britische Dirigent Henry Wood und der deutsche Geiger Adolf Busch.

Doch liegt eine zentrale Qualität des Werkes gerade in seiner Ambivalenz: Einerseits schwingt sich die Melodik immer wieder zu großem Ton auf, und charakteristische rhythmische Figuren treiben die Motive vor sich her. Andererseits klingt manches unerwartet trocken und eigenartig, aber damit auch treffender als der überbordende Schmelz früherer Werke. Auch die Formsprache ist unkonventioneller als die der meisten Werke Rachmaninows, die dem Sonaten- oder Sinfonietyp angehören. Das Stück hat zwar nur drei Sätze, diese sind aber in gewisser Weise alle janusköpfig angelegt. So tritt die klare Satzcharakteristik hinter einer Art von Bipolarität zurück, in der vorwärtsstrebende, teils fast gehetzt wirkende Gesten jederzeit in Melancholie umschlagen können und umgekehrt. Schon der Einstieg in den Kopfsatz mit seinem vorangestellten Mottothema treibt diese Spaltung auf die Spitze und setzt den Ton für das ganze Werk: So karg wie dieses Mottothema ist, so schroff die darauffolgende Geste, die zum Hauptthema führt. Ein verbindendes Element ist eine gewisse Herbe, die teils durch kirchentonale Wendungen, teils durch dissonante Kontrapunktik und andere Erweiterungen der tonalen Melodik und Harmonik bewirkt wird. Im zweiten Satz ergreift die Doppelgesichtigkeit die ganze Form. Rachmaninow verbindet die sinfonischen Mittelsatztypen miteinander, so dass der langsame Satz das Scherzo umrahmt. Das oft unterschätzte Finale ist eine Art Rondo, das in seiner Kombination aus bisweilen etwas angestrengt wirkender Frische und komplexer formaler Struktur an Gustav Mahler erinnert, dessen Gestik streckenweise jedoch auch eine gewisse geistige Verwandtschaft zu Strawinsky erahnen lässt. Der gelegentlich aufblühenden Streichermelodie, die in dieses neoklassizistisch wirkende Motivkarussell eingelegt ist, nimmt man daher ihre Schwelgerei nicht ganz ab.

Der Beginn des Dies irae-Hymnus in gregorianischer Quadratnotation

Gleichzeitig ist das so vielgestaltige Gebilde eine meisterhafte Demonstration motivischer Ökonomie, nehmen doch nahezu alle thematischen Formationen in der einen oder anderen Weise die Sekundumspielungen jenes Mottothemas wieder auf, mit dem die Sinfonie begann und das sich so als wahrhafte „fixe Idee“ in der Tradition von Hector Berlioz erweist. Die gestische Doppelgesichtigkeit wird an einigen Stellen auch in der harmonischen Architektur gespiegelt: Das melodiöse Streicherthema entfernt sich harmonisch immer mehr, bis es schließlich es-Moll erreicht, also die von der Grundtonart weitestmöglich entfernte Tonart, und die Schlusskadenz stellt Es-Dur und A-Dur noch einmal unvermittelt nebeneinander – die Innenspannung der Sinfonie wird so in zwei Akkorden kondensiert.

Die bisweilen gestellte Frage, ob in Rachmaninows Spätwerk so progressive Tendenzen zu finden sind, dass man Werke wie die Dritte als Beitrag zur Moderne verstehen kann, oder ob es sich um einen Ausdruck der Rückschau oder gar Resignation handelt, dürfte dieser im positiven Sinne eigenbrötlerischen Musik nicht wirklich gerecht werden. Wie etwa das Finale zeigt, hat Rachmaninow durchaus in einige Strömungen seiner Zeit hineingehört, aber deutlicher noch korrespondiert er mit der Vergangenheit. So lässt sich das Stück als einer der letzten großen Ausläufer spätromantischer Sinfonik außerhalb der deutsch-österreichischen Traditionslinie lesen: Der russischen Sinfonik (die Art, wie Rachmaninow mit dem Motto-Thema verfährt, schließt deutlich an Tschaikowsky an), aber auch der französischen (man denke an die unkonventionellen Formentwürfe eines Camille Saint-Saëns oder die ebenfalls dreisätzige Sinfonie d-Moll von César Franck, mit der Rachmaninows Werk einige Gemeinsamkeiten aufweist). So spannt das Werk einen Bogen von Russland über Frankreich in die USA und steht gerade damit, nicht zuletzt vor dem Exilhintergrund, für Aspekte der Musik des 20. Jahrhunderts, die bisweilen etwas außerhalb des Blickfelds liegen.

Das Konzerthausorchester Berlin spielt seit der Saison 2023/24 unter Leitung von Chefdirigentin Joana Mallwitz. Sie folgt damit Christoph Eschenbach, der diese Position ab 2019 vier Spielzeiten innehatte. Als Ehrendirigent ist Iván Fischer, Chefdirigent von 2012 bis 2018, dem Orchester weiterhin sehr verbunden.

1952 als Berliner Sinfonie-Orchester (BSO) gegründet, erfuhr das heutige Konzerthausorchester Berlin von 1960 bis 1977 unter Chefdirigent Kurt Sanderling seine entscheidende Profilierung und internationale Anerkennung. Seine eigene Spielstätte erhielt es 1984 mit Wiedereröffnung des restaurierten Schauspielhauses am Gendarmenmarkt. Zehn Jahre später wurde das BSO offizielles Hausorchester am nun umgetauften Konzerthaus Berlin und trägt seit 2006 dazu passend seinen heutigen Namen. Dort spielt es pro Saison mehr als 100 Konzerte. Außerdem ist es regelmäßig auf Tourneen und Festivals im In- und Ausland zu erleben. An der 2010 gegründeten Kurt-Sanderling-Akademie bilden die Musiker*innen hochbegabten Orchesternachwuchs aus.

Einem breiten Publikum auf höchstem Niveau gespielte Musik nah zu bringen, ist dem Konzerthausorchester wesentliches Anliegen. Dafür engagieren sich die Musiker*innen etwa bei „Mittendrin“, wobei das Publikum im Konzert direkt neben Orchestermitgliedern sitzt, als Mitwirkende in Clipserien im Web wie dem mehrfach preisgekrönten #klangberlins oder in den Streams „Spielzeit“ auf der Webplattform „twitch“. Die Verbundenheit mit Berlin zeigt sich im vielfältigen pädagogischen und sozialen Engagement des Orchesters mit diversen Partnern in der Stadt.

Matthias Pintscher wurde zur Saison 2024/25 zum Musikdirektor des Kansas City Symphony Orchestra ernannt. Mit ihm stehen Konzerte mit der Musik Sergej Rachmaninows mit den Klaviersolisten Yefim Bronfman und George Li sowie die US-Premiere von Toshio Hosokawas Trompetenkonzert „Im Nebel“ auf dem Programm der diesjährigen Saison. Diese ist auch seine sechste als Creative Partner beim Cincinnati Symphony Orchestra. Kürzlich beendete er seine erfolgreiche zehnjährige Amtszeit als Musikdirektor des Ensemble Intercontemporain, des Pariser Ensembles für zeitgenössische Musik, das von Pierre Boulez gegründet wurde und 2022 mit dem Polar Prize ausgezeichnet wurde. Während seiner Amtszeit leitete Pintscher diese Institution bei Uraufführungen durch Komponisten aus aller Welt und führte das Ensemble auf Tourneen nach Asien, Nordamerika und ganz Europa zu allen bedeutenden Festivals und Konzertsälen. Zu den Höhepunkten dieser Saison zählen die Uraufführungen seiner neuen Oper „Das Kalte Herz“, die er an der Staatsoper Unter den Linden Berlin und später an der Opéra Comique in einer französischen Wiederaufnahme mit dem Titel „Nuit sans aube“ dirigieren wird. Zu den jüngsten Höhepunkten zählen Tourneen mit dem Kansas City Symphony Orchestra und dem Chamber Orchestra of Europe sowie Debüts beim Oslo Philharmonic Orchestra und dem Spanish National Orchestra. Auf der Opernbühne dirigierte er mehrere Produktionen für die Wiener Staatsoper und das Théâtre du Châtelet. Matthias Pintscher ist ebenso als Komponist hervorgetreten. 2023/24 war er Composer in Residence der Jungen Deutschen Philharmonie und stand im August 2021 im Mittelpunkt des Suntory Hall Summer Festival – einer einwöchigen Feier seiner Werke mit dem Tokyo Symphony Orchestra sowie einer Residenz des EIC. Sein drittes Violinkonzert, „Assonanza“, das er für Leila Josefowicz schrieb, wurde im Januar 2022 mit dem Cincinnati Symphony Orchestra uraufgeführt.

Matthias Pintscher ist seit 2014 Professor an der Juilliard School und wird von Boosey & Hawkes verlegt.

Tao tritt regelmäßig als Solist mit führenden Orchestern auf der ganzen Welt auf. In der Saison 2025/26 kehrt er zum Chicago Symphony Orchestra zurück und spielt Bartóks Klavierkonzert Nr. 3 mit Karina Canellakis. Anschließend präsentiert er Gershwin-Liedbearbeitungen neben Werken von Schönberg, Strayhorn, Schumann und anderen. Er gibt seine Debüts in der Berliner Philharmonie und der Hamburger Elbphilharmonie und kehrt zum Klavierfestival Ruhr, zur Celebrity Series Boston und zum Seattle Symphony Orchestra mit „Poetry and Fairy Tales“ zurück, einem Programm mit Werken von David Fulmer, Rebecca Saunders, Todd Moellenberg, Brahms und Ravel. Tao arbeitet erneut mit Robert Spano für Aufführungen von John Adams’ „Century Rolls“ (San Diego Symphony Orchestra) und Bernsteins „The Age of Anxiety“ (Atlanta Symphony Orchestra) zusammen. In Tokio führt er Mozarts Klavierkonzert Nr. 17 mit dem NHK Symphony Orchestra und Jaap van Zweden auf. Sein Cembalo-Debüt gibt er an der Princeton University mit Patricia Kopatchinskajas „Dies Irae“. 2024 tourte er anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von „Rhapsody in Blue“ mit dem Kansas City Symphony Orchestra und Matthias Pintscher durch Europa. Tao führt weiterhin seine eigenen Werke auf, darunter „Flung Out“, eine Hommage an Gershwin, die er kürzlich beim Aspen Festival spielte. Sein Orchesterwerk „Everything Must Go“ wurde mit dem New York Philharmonic Orchestra und später in Europa mit dem Antwerp Symphony Orchestra uraufgeführt. Regelmäßig tritt er mit dem Junction Trio mit Stefan Jackiw und Jay Campbell auf. Weitere Projekte führten ihn mit der Sängerin Charmaine Lee, dem Künstler Avram Finkelstein, dem Choreografen Miguel Gutierrez und dem Blechbläserquartett The Westerlies zusammen. Conrad Tao kann auf zahlreiche Aufnahmen verweisen. Er wurde mit dem Avery Fisher Career Grant, dem Gilmore Young Artist Award und einem New York Dance and Performance „Bessie“ Award für seine Zusammenarbeit mit dem Tänzer Caleb Teicher bei „More Forever“ ausgezeichnet.

Fragen an unseren neuen Intendanten

Du kommst aus Hamburg nach Berlin. Welche Rolle spielt die neue Stadt in deinem Leben?

Um die Jahrtausendwende habe ich als freischaffender Musiker mit meiner Familie bereits einige Jahre in Berlin gelebt und an zahlreichen Orten gespielt, unter anderem auch im Konzerthaus. Als Metropole voller Geschichte, voller Brüche und voller Menschen unterschiedlichster Hintergründe erzählt Berlin viel darüber, wo wir herkommen, wohin es gehen könnte oder auch, wo wir mit Widerständen umgehen müssen. Ihre internationale Vielfalt und ihr kreativer Puls haben mich an dieser Stadt schon immer fasziniert.

Was war da los? Unsere KHO-Musikerinnen und Musiker erzählen, wie es zu einem Schnappschuss vor dem Konzert kam – dieses Mal mit Geiger Petr Matěják und seinem Frack.