16.00 Uhr

Konzerthausorchester Berlin, RIAS Kammerchor, Joana Mallwitz

Konzerthausorchester Berlin

Joana Mallwitz Dirigentin

Iveta Apkalna Orgel

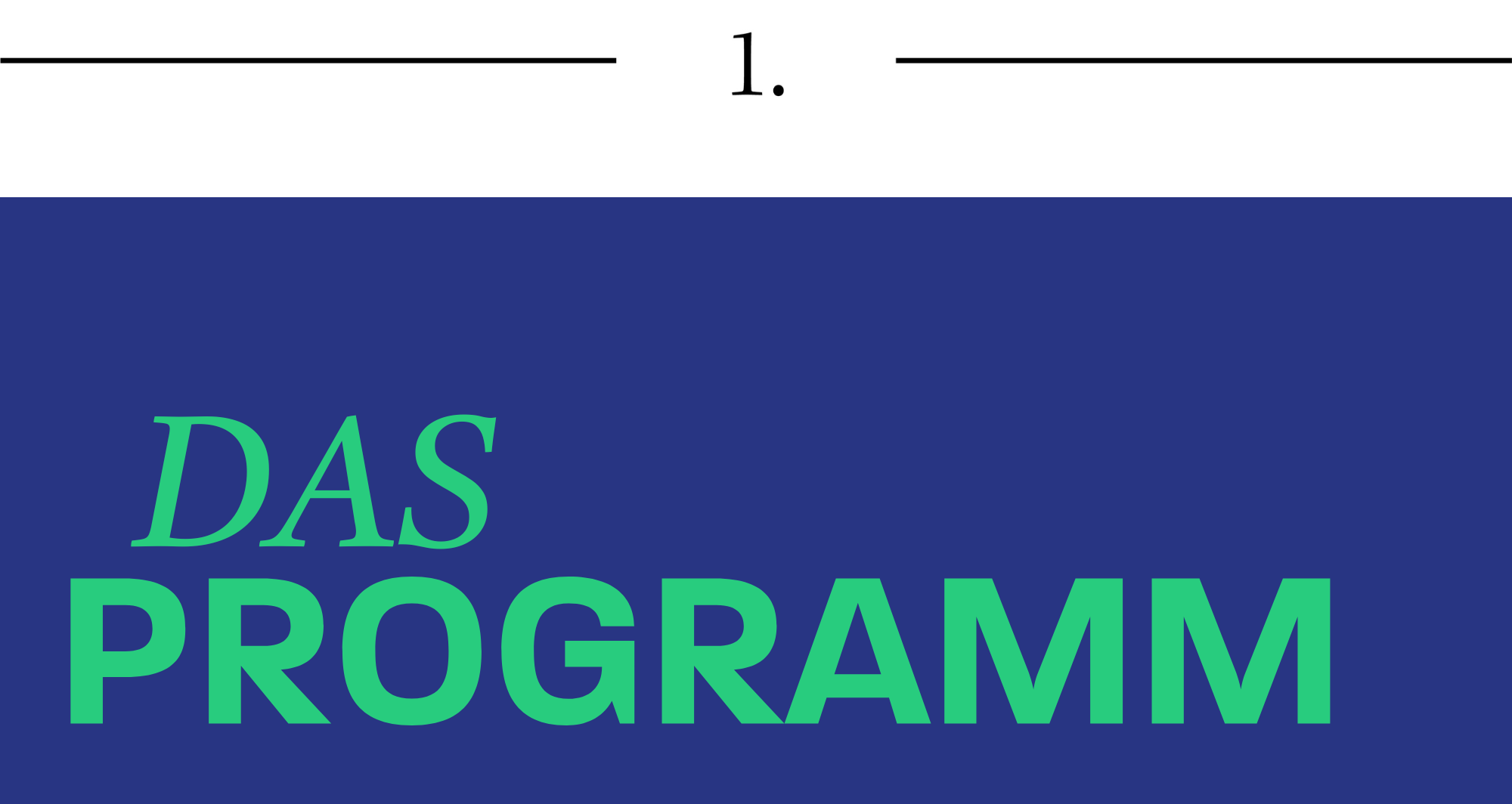

John Cage (1912 – 1992)

„4:33” (1952)

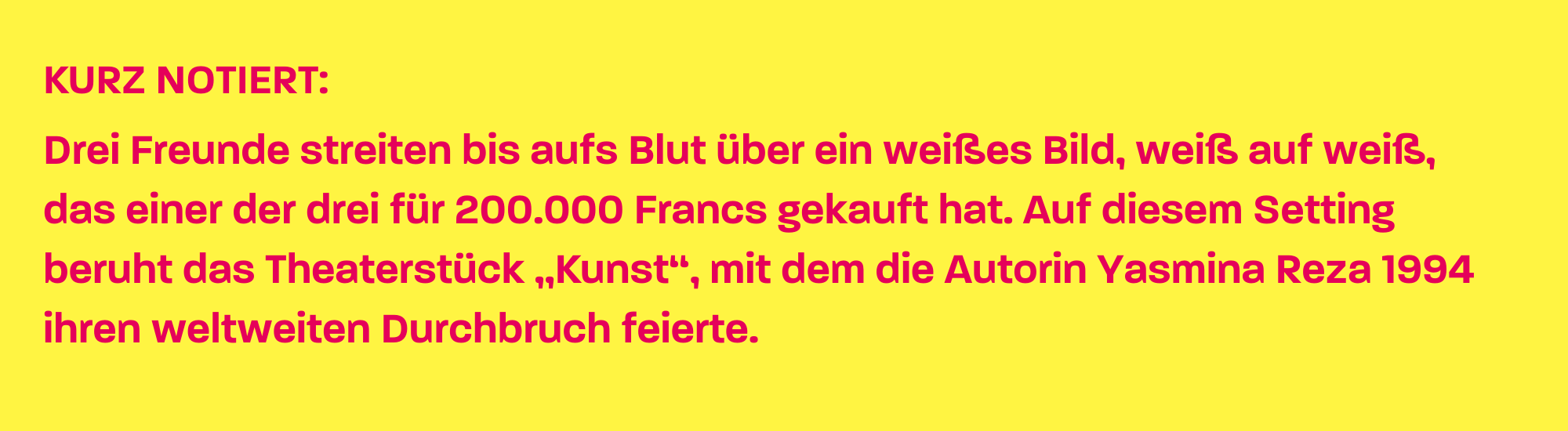

György Ligeti (1923 – 2006)

„Atmosphères“

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Fantasie und Fuge c-Moll BWV 537 für Orgel und in der Orchesterbearbeitung op. 86 von Edward Elgar (Arrangement: Frank Löhr)

Pause

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67

Allegro con brio

Andante con moto

Allegro

Allegro

Zum Programm des heutigen Konzerts

Wie klingt das Universum? Dieser Frage, über die schon die alten Griechen grübelten, gehen Joanna Mallwitz und das Konzerthausorchester am heutigen Abend nach. Als Antwort bieten sie die berauschenden Klangflächen von György Ligetis „Atmosphères“, eine wahre Harmonie der Sphären. Und ebenso die vollendeten Gesetzmäßigkeiten, aus denen sich die Umlaufbahnen von Johann Sebastian Bachs Fugen speisen – heute einmal in Originalgestalt an der Orgel und einmal im opulenten Orchestergewand. Ein Physiker würde vielleicht sagen, dass im Vakuum des Alls gar nichts klingt; aber so ganz stimmt das – siehe John Cage – auch nicht. In Beethovens Fünfter schließlich ist die Wucht eines ganzen Universums gebündelt. Ready for Takeoff, der Countdown läuft …

Dieses Konzert beginnt mit – nichts. Oder doch? Hören Sie nicht auch das leise Summen der Klimaanlage, das Knarzen der Stühle, das Atmen der anderen Menschen im Saal, das Rauschen des Blutes in Ihren eigenen Ohren? Auf solche unscheinbaren, aber womöglich lohnenswerten akustischen Ereignisse wollte der Komponist John Cage die Aufmerksamkeit lenken, als er 1952 sein Stück „4:33“, nun ja, schrieb. Es besteht aus drei Sätzen und nichts als Pausen. Noch nicht einmal die Dauer (und damit den Titel) hatte Cage festgelegt; der Pianist der Uraufführung erwürfelte sie vor Ort. Wie überhaupt der Zufall in seinem Schaffen eine große Rolle spielte: Er ließ zentrale musikalische Parameter bewusst offen oder nutzte das 3000 Jahre alte chinesische Orakelbuch „I Ging“ als Zufallsgenerator.

Ist das nun große Kunst oder großer Unfug? In Europa, wo der Künstler als genialer Erschaffer einer eigenen Welt geradezu ein geistesgeschichtlicher Archetyp ist, stieß Cage jedenfalls überwiegend auf Unverständnis. Ähnlich wie der Maler Robert Rauschenberg, der ein Jahr zuvor für seine „White Paintings“ weiße Farbe auf weiße Leinwände malte. Mit ihm, dem Tänzer Merce Cunnigham (seinem Lebensgefährten) und anderen inszenierte Cage 1952 am Black Mountain College in North Carolina eine spartenübergreifende Impro-Performance, die als erstes „Happening“ der Kunstgeschichte gilt.

Diese unkonventionelle Herangehensweise speiste sich aus seiner Biografie: Geboren 1912 in Los Angeles, studierte Cage Literatur und Architektur, nahm dann zwei Jahre Kompositionsunterricht bei Arnold Schönberg (dem kontrollwütigsten aller Komponisten, ausgerechnet). Außerdem betätigte er sich als Maler, publizierte zu Philosophie und Buddhismus und war ein anerkannter Pilz-Experte. In Summe ergab das einen sanftmütigen Konzeptkünstler, der der Avantgarde ganz neue Räume öffnete. Für ihn konnte auch das Schließen einer Tür Kunst sein: „Wenn man es zelebriert, ist es Kunst. Wenn nicht, dann nicht.“ Und auch auf die Frage, ob Stücke wie „4:33“ nun Musik seien oder nicht, hatte er eine beruhigende Antwort parat: „Sie müssen es nicht als Musik bezeichnen, wenn dieser Ausdruck Ihre Gefühle verletzt.“

Worin liegt der Ursprung des Universums? Gibt es im Weltraum Leben? Kann man künstlicher Intelligenz vertrauen? Solchen großen Fragen ging der Regisseur Stanley Kubrick in seinem Science-Fiction-Epos „2001: A Space Odyssey“ nach, der 1968 in die Kinos kam und heute als einer der bedeutendsten Filme aller Zeiten gilt. Einen nicht unbeträchtlichen Teil seines Ruhmes verdankt er seinem Soundtrack, der unter anderem Richard Strauss’ „Also sprach Zarathustra“, Johann Strauß’ „Donauwalzer“ und György Ligetis „Atmosphères“ umfasst. Ursprünglich waren diese Stücke zwar nur als Platzhalter vorgesehen, während der Komponist Alex North an der endgültigen Filmmusik arbeitete. Doch am Ende brüskierte Kubrick den armen North und behielt sie bei – eine doppelte Frechheit, da er es nicht einmal für nötig hielt, Ligeti um Erlaubnis zu fragen.

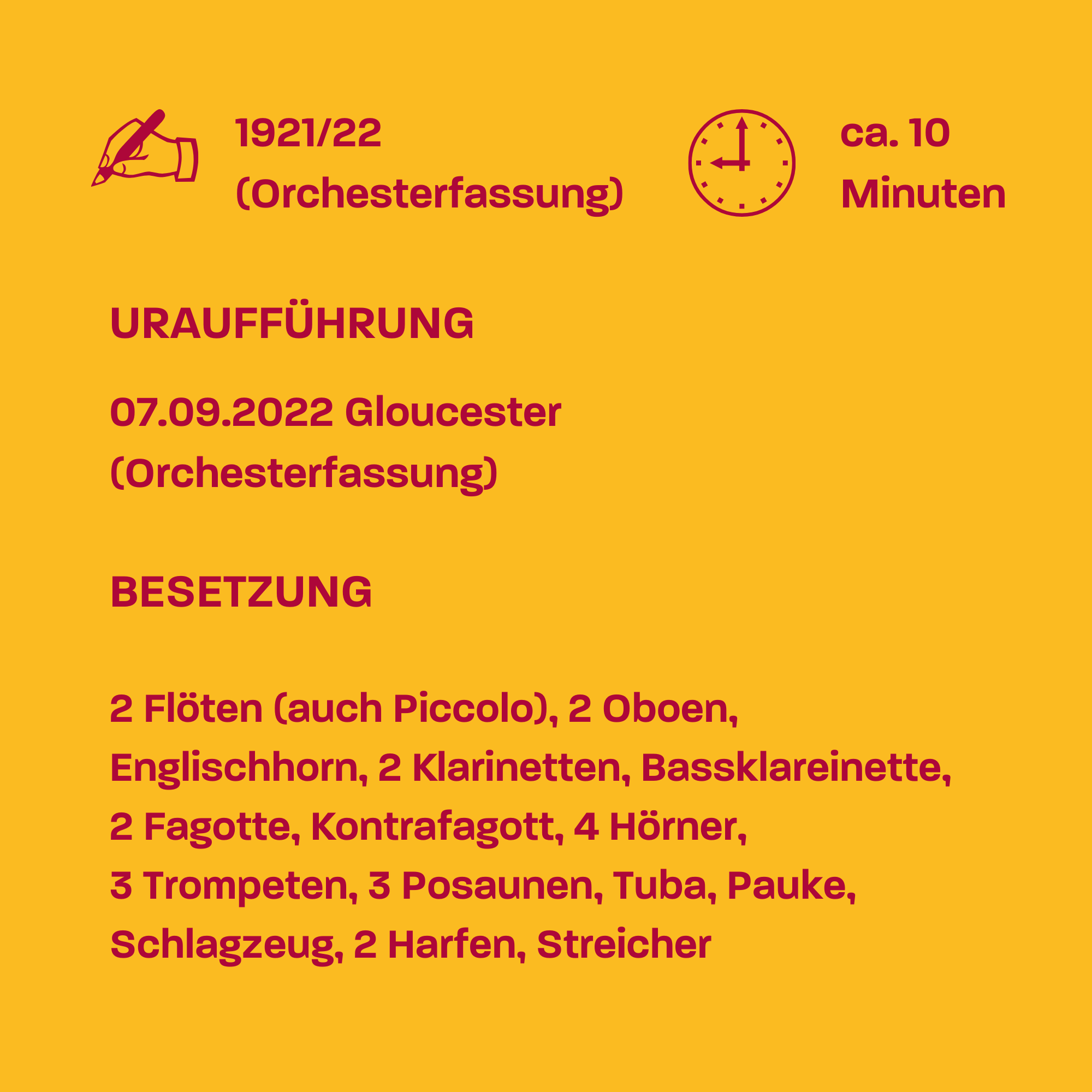

Beschwert hat sich der ungarische Komponist nie, denn der Film machte ihn auch bei Menschen berühmt, die mit moderner Musik sonst eher wenig anfangen können. Dabei hat sein Stück mit dem Weltraum eigentlich gar nichts zu tun. Vielmehr wollte er eine neue Art von Musik erschaffen, die keine Melodie, keine Harmonie und keinen Rhythmus mehr kennt, nur eine einzige amorphe, sich stetig wandelnde Klangfläche (und die dann doch so klingt, wie man sich das unendliche All vorstellt). Alle Stimmen sind solistisch notiert; entsprechend groß ist die Partitur. Die Uraufführung 1961 geriet zur absoluten Sensation, weil Ligeti – der nach der blutigen Niederschlagung des antisowjetischen Aufstands aus seiner Heimat in den Westen geflohen war – sich damit völlig außerhalb jeder Traditionslinie stellte. „Ich bin ein antiideologischer Mensch“, kommentierte er später trocken, aber bestimmt. „Ich möchte mich nicht einspannen lassen, weder von Ideologien noch von Gruppen.“

Johann Sebastian Bachs Fantasie und Fuge c-Moll für Orgel und in der Orchesterfassung von Edward Elgar

Unendlichkeit. Unwiderstehlichkeit. Perfektion. Es sind solche Begriffe, die Johann Sebastian Bachs Musik charakterisieren und eine assoziative Brücke zum Weltall schlagen mögen. Doch während Ligeti die Sphären in seinen Klangflächen ausbreitet, finden wir bei Bach das Universum in einer Nussschale kondensiert, eingepasst mit vollendeter Präzision. Vier Stimmen, verteilt auf drei Notenzeilen respektive zwei Hände und ein Paar Füße, verwoben durch die Gesetze des Generalbasses und des Kontrapunkts, unbeirrbar den Gesetzen musikalischer Logik folgend.

Niemand weiß, wann genau Bach seine „Fantasie und Fuge c-Moll“ zu Papier brachte; erhalten ist nur eine teilweise Abschrift von einem seiner Schüler, vervollständigt durch dessen Sohn. Der reife Stil lässt auf die späte Phase seiner Karriere schließen, vielleicht der zweite Aufenthalt als Hof-Konzertmeister in Weimar oder seine Zeit als Leipziger Thomaskantor. Das Werkpaar „Improvisationssatz und Fuge“ ist jedenfalls typisch für sein Œuvre. An der einleitenden Fantasie fallen vor allem die langen „Orgelpunkte“ auf – so nennt der Musikwissenschaftler Grundtöne, die über lange Phasen unverändert liegenbleiben, selbst wenn sich die Harmonien über ihnen weiterbewegen. Sie korrespondieren mit dem Thema der Fuge, das mit der mehrfachen Wiederholung eines Tones einsetzt.

Eine durch ihre Abstraktheit ideale Musik – ideal auch, um die Gräben zwischen zwei verfeindeten Völkern zu überbrücken. Das dachten sich jedenfalls Edward Elgar und Richard Strauss, als sie sich 1920 erstmals nach dem Ersten Weltkrieg wieder trafen. Fast 20 Jahre zuvor hatten sie einander beim Niederrheinischen Musikfest in Düsseldorf kennengelernt, das Strauss co-leitete und wo Elgars Oratorium „The Dream of Gerontius“ mit großem Erfolg erklang. Als Zeichen ihrer Verbundenheit kamen sie überein, Bachs „Fantasie und Fuge“ gemeinsam für großes Orchester einzurichten. Elgar sollte die Fuge übernehmen, Strauss die Fantasie. Doch da er gerade die turbulente Wiener Staatsoper übernommen hatte, schaffte er es nicht, sein Versprechen zu halten. So arrangierte Elgar eben beide Teile. Und wer die raffinierte Fassung hört, die der geistigen Strenge die blühende klangliche Vielfalt hinzufügt, kommt nicht umhin, Ludwig van Beethoven zuzustimmen: „Bach sollte nicht Bach heißen, sondern Meer.“

Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 5

„So pocht das Schicksal an die Pforte!“ Beethovens selbsternannter Sekretär Anton Schindler hat diesen Satz überliefert. Und obwohl niemand weiß, bei welcher Gelegenheit der übereifrige Protokollant ihn aufgeschnappt hat oder ob er ihn am Ende gar selbst erfunden und seinem Chef bloß in den Mund gelegt hat, prägt er seither das Bild Beethovens und seiner Fünften Sinfonie, der „Schicksalssinfonie“. Er passt ja auch so schön ins Bild des grimmigen Künstlergenies, das mit seiner aufkommenden Taubheit hadert und „dem Schicksal in den Rachen greifen“ will. Dabei lohnt es sich, das Pathos beiseite zu schieben und zu schauen, was es mit dem berühmten „Klopfmotiv“ wirklich auf sich hat, das jeder kennt und sofort mit ernster klassischer Musik assoziiert.

Worin besteht eigentlich Beethovens Genialität? Das Motiv aus drei Achteln und einer Halben ist an sich ja nichts Besonderes; Haydn benutzt es schon 1765 in seiner Sinfonie Nr. 28. Nun, der Clou ist, mit diesem einen Baustein einen ganzen Satz von 500 Takten zu errichten. Die erste „Melodie“ beispielsweise entsteht nur durch das Aneinanderreihen des Motivs auf verschiedenen Tonhöhen. Selbst zur Begleitung des lyrischen Gegenthemas dient es. Und um dieses ganzheitliche Konzept darzulegen, stellt Beethoven das Motiv zu Beginn einmal isoliert vor, bevor er damit atemberaubende Konstruktionen auftürmt.

Die daraus resultierende Wucht stockt nur ein einziges Mal: An der Nahtstelle von Reprise (der Wiederholung des Anfangsteils) und abschließender Coda nimmt sich die Oboe Zeit für eine kleine Solo-Kadenz. Sie antizipiert die Atmosphäre des zweiten Satzes, der mit seiner innigen Melodie einem beschaulichen Spaziergang gleicht.

Der dritte Satz tritt zunächst auf der Stelle. Die Streicher wirken unruhig, suchend, fragend. Die „Antwort“ ertönt in Form einer militärisch-zackigen Fanfare, deren Rhythmus eindeutig auf das Motiv des ersten Satzes verweist. Den Mittelteil bildet dann eine Fuge – wobei sich Beethoven zwischendrin den Scherz erlaubt, das ruppige Thema der tiefen Streicher mehrfach unvermittelt abbrechen zu lassen, als ob sich die Musiker verspielen würden.

Mindestens so genial wie der Kopfsatz ist dann der Übergang ins Finale. Die Musik zieht sich bis ins Pianissimo zurück, scharrt mit den Hufen und scheint nur auf den passenden Moment zu lauern, um ins strahlende Fortissimo auszubrechen. Zudem kippt die Musik vom finsteren Moll in helles Dur – eine Pointe, die als „per aspera ad astra“ (wörtlich: durch das Raue zu den Sternen oder sinngemäß: durch die Finsternis zum Licht) zu einem der wichtigsten ästhetischen Konzepte des Abendlandes geworden ist. Nicht zufällig hat diese schmissige Musik ihre Vorbilder in den Freiheitsliedern der Französischen Revolution, die den glühenden Republikaner Beethoven begeisterte. Auf diesen Zusammenhang verweisen auch einige typische Militärinstrumente, die bis dato noch nie im Konzertsaal zu hören gewesen waren. Stolz schreibt er: „Der letzte Satz ist mit Piccoloflöte und drei Posaunen besetzt – zwar nicht drei Pauken, wird aber mehr Lärm machen als sechs Pauken, und zwar besseren Lärm.“

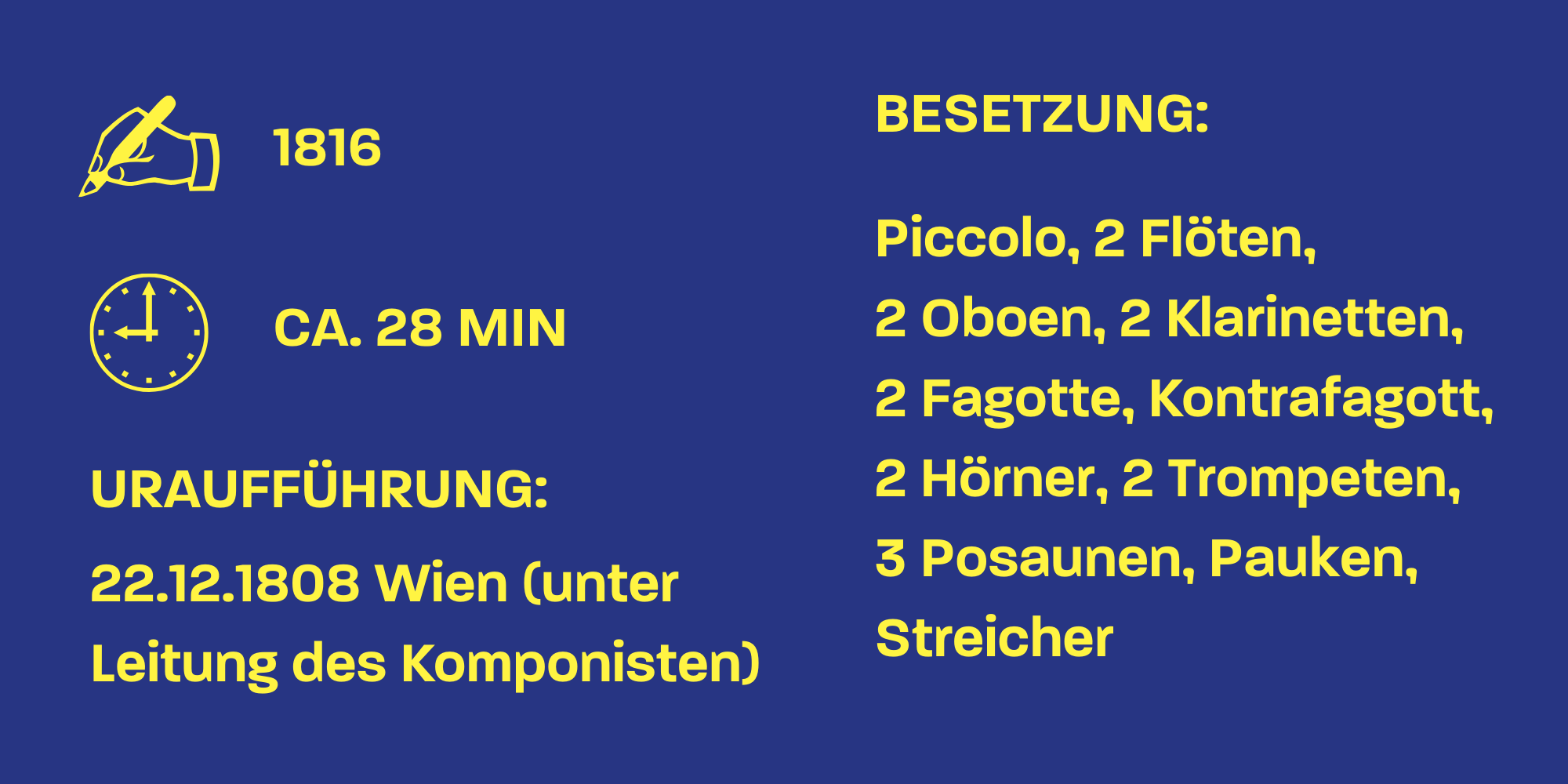

Auch wenn man es kaum glauben mag: Die Uraufführung 1808 war ein fast schon legendäres Desaster. Das Konzert fand im Dezember bei sibirischen Temperaturen im ungeheizten Theater an der Wien statt. Das in Pelzmäntel gehüllte Publikum zitterte sich ganze vier Stunden lang durch ein wahres Mammutprogramm, denn Beethoven hatte es sich in den Kopf gesetzt, einen Großteil der Werke aufzuführen, an denen er zuletzt parallel arbeitete. Kein Wunder, dass einem zeitgenössischen Rezensenten zur Fünften lediglich zwei Wörter einfielen: „zu lang“. Dafür wurde ihr gut 100 Jahre später die Ehre zuteil, als erstes Orchesterwerk überhaupt auf Schallplatte aufgenommen zu werden: 1913, von den Berliner Philharmonikern.

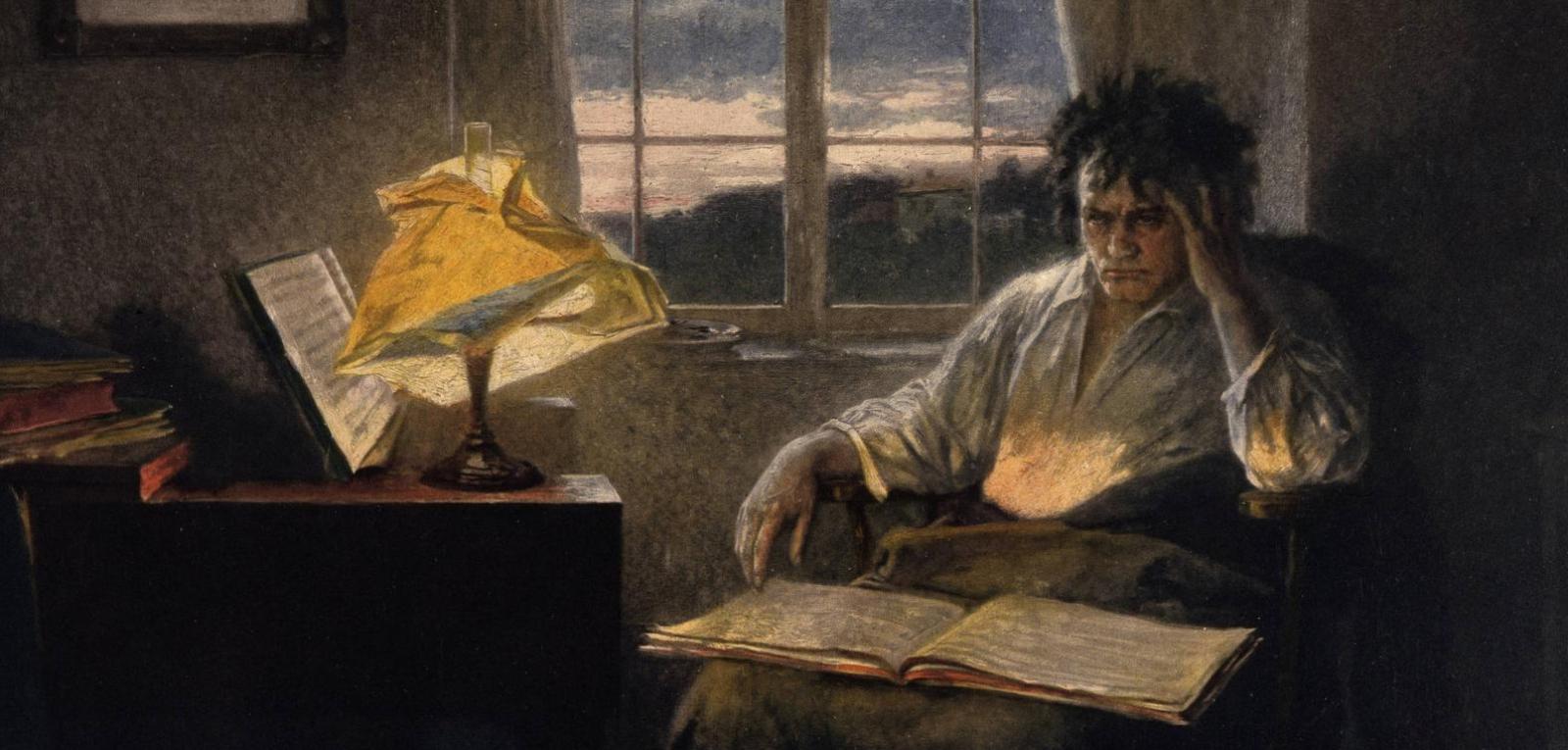

Beethoven in seinem Arbeitszimmer im Morgengrauen. Gemälde von Rudolf Eichstaedt (1854-1924)

Das Konzerthausorchester Berlin spielt seit der Saison 2023/24 unter Leitung von Chefdirigentin Joana Mallwitz. Sie folgt damit Christoph Eschenbach, der diese Position ab 2019 vier Spielzeiten innehatte. Als Ehrendirigent ist Iván Fischer, Chefdirigent von 2012 bis 2018, dem Orchester weiterhin sehr verbunden.

1952 als Berliner Sinfonie-Orchester (BSO) gegründet, erfuhr das heutige Konzerthausorchester Berlin von 1960 bis 1977 unter Chefdirigent Kurt Sanderling seine entscheidende Profilierung und internationale Anerkennung. Seine eigene Spielstätte erhielt es 1984 mit Wiedereröffnung des restaurierten Schauspielhauses am Gendarmenmarkt. Zehn Jahre später wurde das BSO offizielles Hausorchester am nun umgetauften Konzerthaus Berlin und trägt seit 2006 dazu passend seinen heutigen Namen. Dort spielt es pro Saison mehr als 100 Konzerte. Außerdem ist es regelmäßig auf Tourneen und Festivals im In- und Ausland zu erleben. An der 2010 gegründeten Kurt-Sanderling-Akademie bilden die Musiker*innen hochbegabten Orchesternachwuchs aus.

Einem breiten Publikum auf höchstem Niveau gespielte Musik nah zu bringen, ist dem Konzerthausorchester wesentliches Anliegen. Dafür engagieren sich die Musiker*innen etwa bei „Mittendrin“, wobei das Publikum im Konzert direkt neben Orchestermitgliedern sitzt, als Mitwirkende in Clipserien im Web wie dem mehrfach preisgekrönten #klangberlins oder in den Streams „Spielzeit“ auf der Webplattform „twitch“. Die Verbundenheit mit Berlin zeigt sich im vielfältigen pädagogischen und sozialen Engagement des Orchesters mit diversen Partnern in der Stadt.

Seit der Saison 2023/24 ist Joana Mallwitz Chefdirigentin und Künstlerische Leiterin des Konzerthausorchesters Berlin.

Spätestens seit ihrem umjubelten Debüt bei den Salzburger Festspielen 2020 mit Mozarts „Cosi fan tutte“ zählt Joana Mallwitz zu den herausragenden Dirigent*innenpersönlichkeiten ihrer Generation. Ab 2018 als Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg tätig, wurde sie 2019 als „Dirigentin des Jahres“ ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren war sie an der Nationale Opera Amsterdam, dem Opera House Covent Garden, an der Bayerischen Staatsoper, der Oper Frankfurt, der Royal Danish Opera, der Norwegischen Nationaloper Oslo und der Oper Zürich zu Gast.

Konzertengagements führten sie zum Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, HR- und SWR-Sinfonieorchester, den Dresdner Philharmonikern, dem Philharmonia Orchestra London, den Münchner Philharmonikern, dem City of Birmingham Symphony Orchestra, dem Orchestre National de France, dem Orchestre de Paris und den Göteborger Symphonikern und als Porträtkünstlerin zum Wiener Musikverein.

Nach ihrem langjährigen Engagement als Kapellmeisterin am Theater Heidelberg trat Mallwitz zur Spielzeit 2014/2015 als jüngste Generalmusikdirektorin Europas ihr erstes Leitungsamt am Theater Erfurt an. Dort rief sie die Orchester-Akademie des Philharmonischen Orchesters ins Leben und begründete das Composer in Residence-Programm „Erfurts Neue Noten“. Ihre ebenfalls in dieser Zeit konzipierten „Expeditionskonzerte“ wurden auch am Staatstheater Nürnberg und als Online-Format ein durchschlagender Erfolg.

In Hildesheim geboren, studierte Joana Mallwitz an der Hochschule für Musik und Theater Hannover Dirigieren bei Martin Brauß und Eiji Oue sowie Klavier bei Karl-Heinz Kämmerling und Bernd Goetzke.

Joana Mallwitz ist Trägerin des Bayerischen Verfassungsordens und des Bundesverdienstkreuzes. Sie lebt mit Mann und Sohn in Berlin.

In ihrer Debütsaison 2023/24 nahm Joana Mallwitz mit dem Konzerthausorchester Berlin Werke von Kurt Weill auf. Sie erschienen vor kurzem bei Deutsche Grammophon, wo die Chefdirigentin Exklusivkünstlerin ist. Im Frühsommer 2024 kam „Momentum“, ein Dokumentarfilm von Günter Atteln über ihren Weg ans Konzerthaus Berlin, in die Kinos.

Die lettische Organistin Iveta Apkalna gilt als eine der führenden Instrumentalistinnen weltweit. Als Titularorganistin der Klais-Orgel in der Hamburger Elbphilharmonie eröffnete sie mit der Weltpremiere von Wolfgang Rihms „Triptychon und Spruch in memoriam Hans Henny Jahnn“ mit Thomas Hengelbrock und dem NDR Elbphilharmonie Orchester sowie Jörg Widmanns „ARCHE“ mit Kent Nagano und dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg das neue Konzerthaus im Januar 2017. Im September 2018 veröffentlichte das Label Berlin Classics die CD „Light & Dark“, die Welterstaufnahme eines Solo-Programms an der Elbphilharmonie-Orgel.

Seit ihrem Konzert mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Claudio Abbado im Jahr 2007 tritt Iveta Apkalna mit den weltweit führenden Orchestern auf sowie unter der Leitung bedeutender Dirigenten wie Marek Janowski, Kent Nagano, Thomas Hengelbrock, Gustavo Dudamel, Sir Antonio Pappano, Andris Nelsons und Mariss Jansons. Sie ist regelmäßig Gast bei namhaften Musikfestivals.

Iveta Apkalna konzertiert in den wichtigsten Konzertsälen Europas, Asiens und Nordamerikas. Im Rahmen der Eröffnungskonzerte des National Kaohsiung Center for the Arts in Taiwan weihte Iveta Apkalna im Oktober 2018 die neue Klais-Orgel ein. Seit 2019 ist sie „Artist in Residence“ der Konzertkirche Neubrandenburg, deren Instrument 2017 von der Berliner Orgelbauwerkstatt Karl Schuke und Johannes Klais Orgelbau aus Bonn in Zusammenarbeit mit Iveta Apkalna entwickelt und von ihr inauguriert wurde.

Iveta Apkalnas jüngste CD (Berlin Classics) „Oceanic“ mit Werken von Deutsch, Ravel, Sibelius und Ešenvalds ist im April 2023 veröffentlicht worden.

Als international renommierte Organistin ist Iveta Apkalna regelmäßig eingeladen, neue Konzertorgeln einzuweihen. Zuletzt weihte Apkalna die neue Orgel im Konzerthaus des Polish National Radio Symphony Orchestra (NOSPR) in Katowice mit der Uraufführung der „Sinfonia concertante“ von Esa-Pekka Salonen ein. Im März 2023 hatte Iveta Apkalna im Rahmen des Weiwuying Orgelfestivals in Kaohsiung, Taiwan, die künstlerische Leitung inne und konzertierte in unterschiedlichen Formaten auf der größten Orgel Asiens.

Ein Höhepunkt der Saison 2023-2024 war die Präsentation diverser Konzertprojekte als Fokus-Künstlerin in der Tonhalle Zürich. Im letzten Jahr ihrer Residenz am Konzerthaus Berlin ließ Iveta Apkalna die Jehmlich-Orgel in Soloprogrammen und einem Trio-Programm erklingen. Darüber hinaus findet die Uraufführung des Werkes „Echo“ von Péter Eötvös zusammen mit dem Trompeter Gábor Boldoczki in der Kölner Philharmonie statt.

Als begeisterte Solistin für zeitgenössische Musik umfasst ihr Repertoire Werke von Komponisten wie Naji Hakim, Ēriks Ešenvalds, Arturs Maskats und Thierry Escaich.

Zusammen mit dem Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam präsentierte Iveta Apkalna im Herbst 2017 die Uraufführung des Werkes „Multiversum“ von Péter Eötvös. Die Weltpremiere von Pascal Dusapins Werk „Waves“ für Orgel und Orchester brachte Iveta Apkalna 2020 gemeinsam mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg unter der Leitung von Kent Nagano zur Aufführung.

Iveta Apkalna erlangte große internationale Anerkennung durch diverse Ehrentitel und Auszeichnungen bei zahlreichen internationalen Wettbewerben. Sie wurde viermal mit dem „Latvian Grand Music Award“ ausgezeichnet. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der Republik Lettland wurde Iveta Apkalna 2018 der „Drei-Sterne-Orden“, die höchste staatliche Auszeichnung des Landes, verliehen. Vom lettischen Kulturministerium wurde sie mit dem „Excellence Award in Culture 2015“ geehrt und zur Kulturbotschafterin Lettlands ernannt. Als erste Organistin wurde sie im Jahr 2005 mit dem ECHO Klassik als „Instrumentalistin des Jahres” ausgezeichnet.

Iveta Apkalna studierte Klavier und Orgel an der J. Vitols Musikakademie Riga und setzte ihr Studium an der „London Guildhall School of Music and Drama“ sowie an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart fort. In Lettland geboren, lebt Iveta Apkalna mit ihrer Familie in Berlin und Riga.

Willkommen an der Kurt-Sanderling-Akademie

Hier weiterlesen

Hier weiterlesen