16.00 Uhr

Konzerthausorchester Berlin, RIAS Kammerchor, Joana Mallwitz

Zürcher Kammerorchester

Daniel Hope Violine und Leitung

Programm

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Sinfonie D-Dur KV 196 und 121 (207a)

Allegro molto

Andante grazioso

Allegro

Christoph Willibald Gluck (1714 – 1787)

„Air de Furies“ aus der Oper „Orphée et Euridice“

Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges (1745 – 1799)

Konzert für Violine und Streichorchester A-Dur op. 5 Nr. 2

Allegro moderato

Largo

Rondeau

PAUSE

Wolfgang Amadeus Mozart

Konzert für Violine und Orchester B-Dur KV 207

Allegro moderato

Adagio

Presto

Joseph Haydn (1732 – 1809)

Sinfonie Nr. 49 f-Moll Hob I:49 („La Passione“)

Adagio

Allegro di molto

Menuetto

Finale: Presto

Ein Konzertbetrieb ohne die Sinfonien Haydns oder Mozarts? Undenkbar. Auftritte führender Solisten unter Verzicht auf die großen Klavier- und Violinkonzerte beider Komponisten? Ernüchternd. Gäbe es das Schaffen dieser beiden großen Protagonisten der Wiener Klassik nicht, wäre die Musiklandschaft um unzählige Meisterwerke ärmer. Gleiches gilt für die vorklassischen Opern Christoph Willibald Glucks, der als Revolutionär des „Dramma per musica“ in die Musikgeschichte einging. Die Neuerungen seiner Reformen wurden für Komponisten wie Wagner und Berlioz wegweisend. Haydn kannte Glucks Werke. 1776 fand eine Aufführung des „Orfeo“ im Schloss des Fürsten Esterházy statt, in dessen Diensten der Komponist viele Jahre lang stand. Natürlich kannte auch Mozart Gluck und seine Opern. Beide waren Zeitgenossen und Kollegen in Wien, wobei Mozart 1787 zu Glucks Nachfolger im Amt des kaiserlichen Hofkomponisten ernannt wurde. Und Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges? Auch er prägte die Entwicklung der europäischen Musik im 18. Jahrhundert – nicht in Wien, sondern in Paris, und zwar als einer der ersten Franzosen, die im klassischen Stil Konzerte und Sinfonien schrieben. Zudem war Saint-Georges ein gefeierter Geigenvirtuose und ein ebenso gefeierter Dirigent: 1781 gründete er mit dem „Concert de la Loge Olympique“ jenes Orchester, für das Joseph Haydn seine berühmten Pariser Sinfonien schrieb. Ab dem 11. Januar 1786 brachte sie Saint-Georges im Saal der Garde des Corps im Palais des Tuileries zur Uraufführung – und schrieb damit Musikgeschichte.

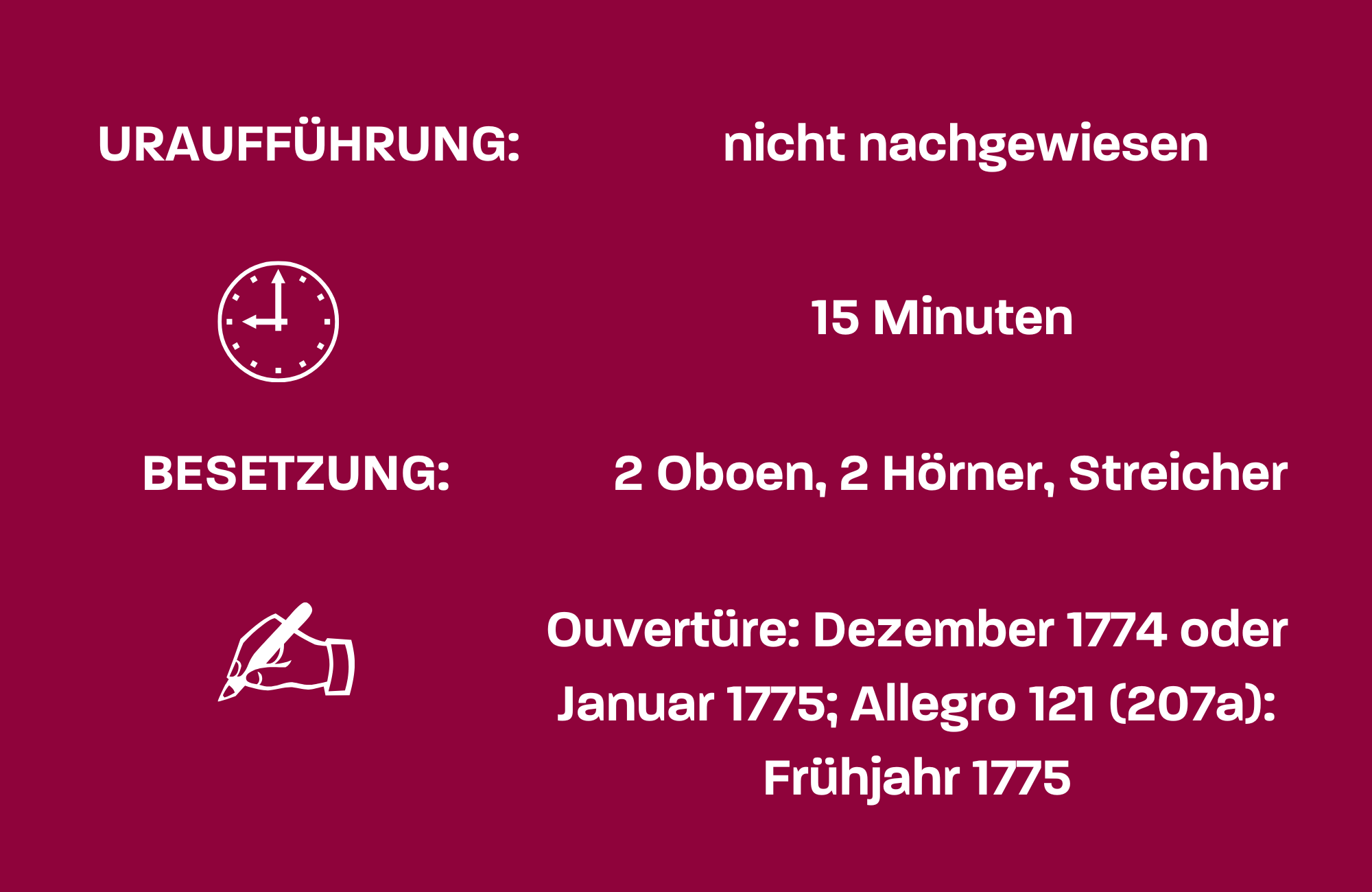

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie D-Dur KV 196 und KV 121

„La finta giardiniera“ zählt noch immer zu den am meisten unterschätzten Mozart-Opern. Dabei hatte das Werk des damals 18-Jährigen bei seiner Münchner Premiere das Publikum zu wahren Begeisterungsstürmen hingerissen: „Nach einer jeden Aria“, so Mozart in einem Brief vom 14. Januar 1775 an seine Mutter in der eigenwilligen Orthografie der Zeit, „war alzeit ein erschröckliches getös mit glatschen, und viva Maestro schreyen. […] wie die opera aus war, so ist unter der Zeit wo man still ist, bis der ballet anfängt [im Anschluss wurde ein Ballett von Niccolò Piccini gegeben], nichts als geglatscht und bravo geschryen worden […].“ Christian Friedrich Daniel Schubart schrieb nach dem Ereignis in der von ihm begründeten Zeitschrift „Deutsche Chronik“ geradezu prophetisch: „Wenn Mozart nicht eine im Gewächshaus getriebene Pflanze ist, so muß er einer der größten Komponisten werden, die jemals gelebt haben.“

Zweifellos drang Mozart mit seinem damals bereits achten Beitrag zur Operngattung in neue Bereiche des Musiktheaters vor, da die Musik die Hintergründigkeit des Dramas mit seinen streckenweise tragisch anmutenden Figuren mit feinsten Nuancen auszuloten vermag. Zudem nimmt das Werk zahlreiche Bühnencharaktere vorweg, von denen seine späteren Opern geprägt sind: die Marchesa Violante Onesti etwa – jene von ihrem Liebhaber aus Eifersucht vermeintlich getötete, leidgeprüfte Frau, die sich unter dem Namen Sandrina als Gärtnerin verdingt, um unerkannt nach ihrem Geliebten zu suchen. Um ihrer Liebe willen nimmt sie Entbehrungen und Verstellung auf sich und steht damit in einer Linie von Mozarts Frauenfiguren, die von Bastienne über Konstanze bis hin zur Pamina reicht. Mozart schätzte seine Oper offenbar sehr, weshalb er die zweiteilige Ouvertüre mit dem einzelne Allegro KV 121 (207 a) zu einer Sinfonie für den Konzertsaal ergänzte – mit einem energischen Kopfsatz-Allegro, einem grazilen Intermezzo und einem virtuosen und rhythmisch markanten Finale im italienischen Stil.

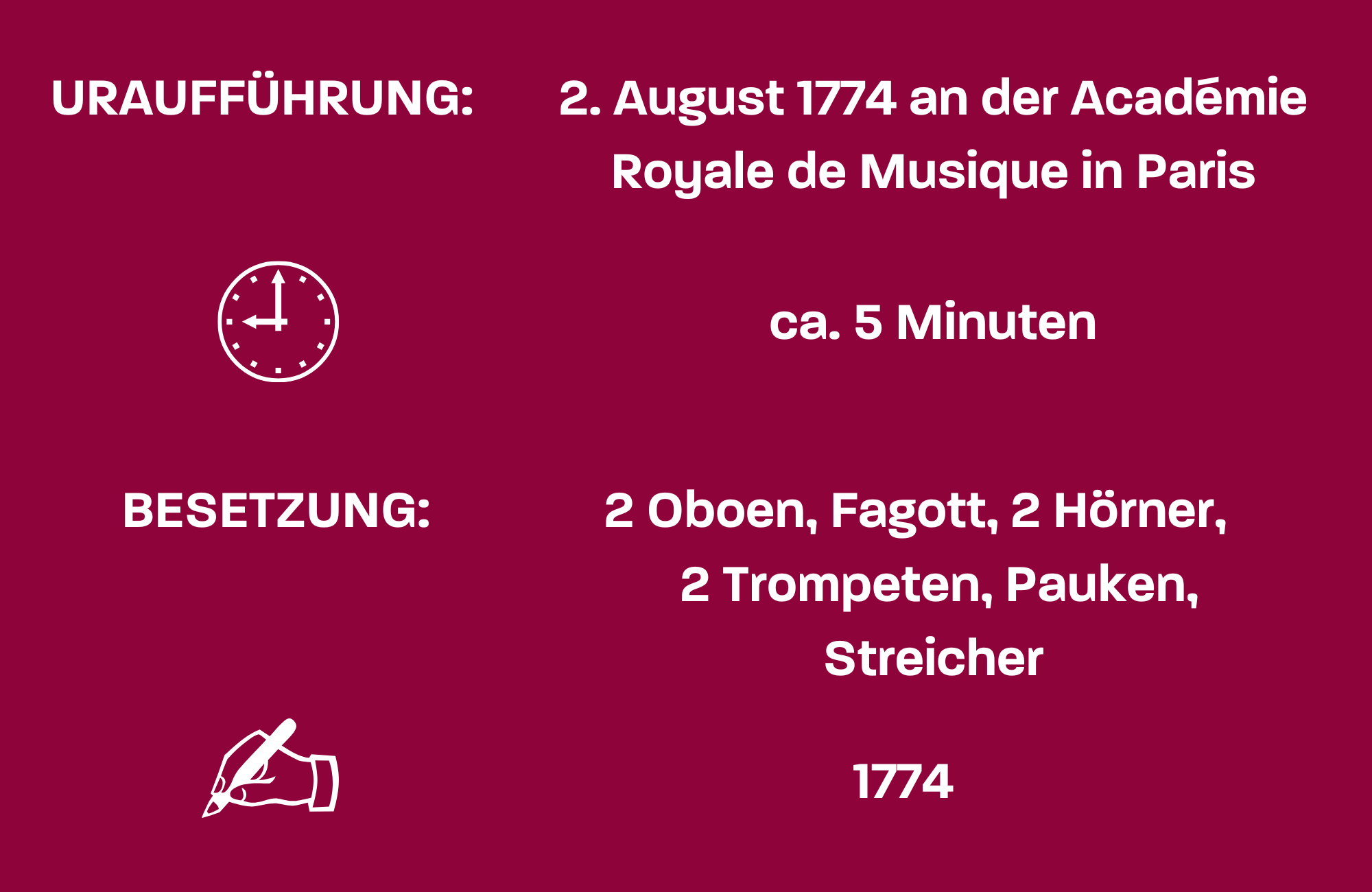

Christoph Willibald Gluck: Furientanz aus der Oper „Orphée et Euridice“

„Meine Absicht war es, die Musik von allen Missbräuchen zu reinigen, welche sich infolge der Eitelkeit der Sänger und der übergroßen Nachgiebigkeit der Komponisten in die italienische Oper eingeschlichen haben, und welche dies prächtigste und schönste aller Schauspiele in das lächerlichste und langweiligste verwandeln. Ich versuchte deshalb die Musik zu ihrer wahren Bestimmung zurückzuführen, nämlich der Poesie zu dienen, indem sie den Ausdruck der Empfindungen und den Reiz der Situationen verstärke, ohne die Handlung zu unterbrechen oder durch überflüssigen Zierrat abzuschwächen […].“ Soweit Christoph Willibald Gluck im Vorwort zu seiner zweiten Reformoper „Alceste“ von 1767. Dem Komponisten ging es um nicht weniger als um die Erneuerung des musikdramatischen Potentials vom „Dramma per musica“, das in verkrusteten Konventionen feststeckte. Denn nach ihrer Blütezeit unter Alessandro Scarlatti war die Opera seria im blanken Schematismus erstarrt, der sich im festgelegten Aufbau von Oper und Libretto im bloßen Wechsel von endlosen Rezitativen und dreiteiligen Da-Capo-Arien zeigte: Chöre gab es in diesen Werken keine, Ensembles waren selten.

Genau hier setzte Gluck an, indem er bereits in seiner ersten Reformoper „Orfeo ed Euridice“ von 1762 (bzw. in der späteren französischen Fassung „Orphée et Euridice“) auf stimmakrobatische Bravourarien verzichtete und der „närrischen Kunst“ der Ausführenden „Passagie [Läufe] zu verändern und so zu verstellen, bis sie der Komponist […] selbst nicht mehr kennt“, den Kampf ansagte. Er brachte menschliche Charaktere auf die Bühne und strebte nach einer dramatischen Einheit von Musik, Wort und Bewegung. Und obwohl bereits Komponisten wie Niccolò Jommelli und Tommaso Traëtta einen Chor verlangten, gibt es wohl keinen wirkungsvolleren Choreinsatz als im 2. Akt des „Orphée“, wenn die Furien Orpheus aus der Unterwelt verjagen wollen. Was folgt ist eine dramatische „Air de Furies“, deren spannungsgeladene Musik den Widerstand gegen Orpheus illustrieren: mit wirbelnden Rhythmen, staccato-artigen Figurationen und aggressiven Ausbrüchen, bei denen Oboen und Hörner grelle Akzente setzen.

Joseph Bologne: Konzert für Violine und Streichorchester A-Dur op. 5 Nr. 2

Joseph Bologne wurde 1745 in der Nähe von Basse-Terre auf der Karibikinsel Guadaloupe geboren. Von seinem Vater Georges de Bologne Saint-Georges, einem französischen Adligen und Plantagenbesitzer, übernahm er Namen und Titel; seine Mutter, Nanon, war eine versklavte Afrikanerin, die im Haushalt lebte. Über Saint-Georges’ frühe musikalische Ausbildung ist nichts bekannt, doch gehörte ein Musikstudium zweifellos zu seiner umfassenden klassischen Bildung als Sohn eines europäischen Adligen. 1753 kehrte Georges mit seinem siebenjährigen Sohn nach Frankreich zurück. Die ersten gesicherten Belege für die musikalische Laufbahn des angehenden Geigers stammen aus dem Jahr 1764, als Antonio Lolli (einer der bekanntesten Violinisten des 18. Jahrhunderts) zwei Konzerte für ihn komponierte. Ab 1769 trat Saint-Georges in Paris in den „Concert des Amateurs“ von François-Joseph Gossec auf, der wohl sein Lehrer war. Als Gossec ab 1773 zusammen mit Simon Leduc und Pierre Gaviniès zum Direktor des „Concert Spirituel“ aufstieg, übernahm Saint-Georges die Leitung des „Concert des Amateurs“, das sich zu einem der besten Orchester Frankreichs entwickelte. 1777 debütierte Saint-Georges mit „Ernestine“ an der Comédie-Italienne als Opernkomponist, im Januar 1781 gründete er das „Concert de la Loge Olympique“.

Wie alle seine Violinkonzerte bildet auch Saint-Georges‘ um 1775 entstandenes A-Dur-Konzert op. 5 Nr. 2 eine Brücke zwischen dem barocken Concerto eines Corelli, Locatelli, Vivaldi und Tartini und dem späteren Virtuosenkonzert des 19. Jahrhunderts. Auf den ersten Blick auffallend ist die virtuose Betonung der hohen Lage, die fünf Töne über den Umfang der zeitgleich entstandenen Violinkonzerte Mozarts hinausgeht. Das Werk folgt dem traditionellen Schema schnell-langsam-schnell und beginnt mit einem auf maximale Virtuosität ausgerichteten Allegro moderato, obwohl (wie bei französischen Konzerten jener Zeit typisch) eine Solokadenz fehlt. Orchester und Solist behalten ihre jeweils eigene melodische Identität, weshalb der Satz den Charakter eines Duo concertante für Solovioline und Orchester annimmt. An zweiter Stelle steht ein Largo, das trotz düsterer Stimmung in Dur steht – ein lyrisches Intermezzo, in dem Saint-Georges eine bemerkenswerte Balance zwischen klassischer Einheit und Vielfalt gelingt. Abgerundet wird das Werk von einem Rondeau, dessen achttaktiges Thema als wiederkehrender Bezugspunkt dient. Die hochvirtuose Musik führt auf einen dramatischen Höhepunkt, bevor das Konzert mit der letzten Wiederholung des Refrains ausklingt.

Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert für Violine und Orchester B-Dur KV 207

Rund anderthalb Jahre vor dieser „La finta giardiniera“-Sinfonie komponierte Mozart das erste seiner insgesamt fünf bekannten Violinkonzerte, was durchaus naheliegend war. Denn einerseits war im damaligen Salzburg konzertante Violin-Musik äußerst beliebt. Andererseits war das Streichinstrument für Mozart selbstverständlicher Bestandteil seines Musikerberufes, da er seit 1769 als Konzertmeister in der Salzburger Hofkapelle wirkte, wofür virtuoses Violinspiel eine unabdingbare Voraussetzung war. Mit dem B-Dur-Konzert KV 207 schuf Mozart ein Werk, das von jener Grazie geprägt ist, der für den „galanten Stil“ charakteristisch ist: Der Kopfsatz beginnt mit einem metrisch verschobenen Anfangstutti, bevor mit dem Auftritt des Solisten eine geradezu verschwenderische Melodiefülle überhandnimmt. Nach dem poetischen Mittelsatz endet das Ganze mit einem wirbelnden Presto, das noch ganz in der Nachfolge der italienischen Schule Antonio Vivaldis und Arcangelo Corellis steht.

Joseph Haydn: Sinfonie Nr. 49 f-Moll („La Passione“)

Fast ein Vierteljahrhundert stand Joseph Haydn in den Diensten des Fürsten Esterházy, der sich vorzugsweise in seiner Residenz Esterháza aufhielt: einem prunkvollen Schloss, das nicht weit vom Südufer des Neusiedler Sees fernab der musikalischen Metropolen Paris, London oder Wien einsam in den ungarischen Sümpfen lag. Diese Abgeschiedenheit kam Haydn durchaus entgegen, da er als Kapellmeister über schöpferische Freiheiten verfügte wie nur wenige seiner Zeitgenossen: „Mein Fürst war mit allen meinen Arbeiten zufrieden, ich erhielt Beifall, ich konnte als Chef eines Orchesters Versuche machen, beobachten, was den Eindruck hervorbringt und was ihn schwächt, also verbessern, zusetzen, wegschneiden, wagen; ich war von der Welt abgesondert. Niemand in meiner Nähe konnte mich an mir selbst irre machen und quälen, und so musste ich original werden.“

Tatsächlich konnte Haydn auf Schloss Esterháza einen innovativen und hochoriginellen Stil entwickeln, der oft Gegenentwürfe zum zeitgenössischen Regelkanon lieferte. Schließlich wollte der Komponist immer „durch etwas Neues […] überraschen und auf eine brillante Art […] debütieren“ – ganz nach dem Motto: „Die Kunst ist frei und soll durch keine Handwerksfesseln beschränkt werden. Das Ohr, versteht sich ein gebildetes, muss entscheiden, und ich halte mich für befugt wie irgendeiner, hierin Gesetze zu geben“. Auch bei der Komposition seiner Sinfonie Nr. 49 konnte Haydn seinem kreativen Geist freien Lauf lassen, wobei er hintersinnig auf den barocken Sonata-da-ChiesaTypus mit der Satzfolge langsam-schnell-langsam-schnell zurückgriff, was durchaus ironisch gemeint gewesen sein könnte. Die schnellen Sätze bersten vor Energie: im Allegro di molto (Nr. 2) mit großen Intervallsprüngen und stürmischen Achteln in den Unterstimmen; im Presto-Finale durch einen leisen Beginn, der nach nur sechs Takten in einem dissonanten Forte-Ausbruch explodiert. Das andere Ende der Gefühlsskala markiert der Kopfsatz der Sinfonie, ein Adagio, dessen fahler Beginn zu den eindrucksvollsten Eröffnungen in Haydns gesamter Sinfonik zählt. Alle vier Sätze dieses später unter dem Titel „La Passione“ geführten Werks stehen in f-Moll, allein das F-Dur-Trio des Menuetts (Nr. 3) sorgt für eine kurze tonale Aufhellung. Möglicherweise entstand die Sinfonie für eine Aufführung der aufklärerischen Komödie „La belle indienne“ von Nicolas Chamfort, in der ein englischer Kolonist Schiffbruch in Pennsylvania erleidet, dem Land der Quäker. Er wird von Betty, der „belle indienne“, gerettet, wobei es lange dauert, bis es zum Happy End inklusive Hochzeit kommt.

Der Musikstudent Edmond de Stoutz gab mit seiner Liebe zur Kammermusik in den 1940er-Jahren den Anstoß zur Gründung des Zürcher Kammerorchesters. 1945 kam es zum ersten öffentlichen Konzert in Zürich. Rund 80 Jahre später zählt das Ensemble zu den führenden Klangkörpern seiner Art. Seit 2016 verzichtet das Orchester mit Daniel Hope als Music Director überwiegend auf einen Dirigenten und folgt dem dynamischen Prinzip des Play & Conduct, bei dem der Solist das Orchester von seinem Instrument aus leitet. Das ZKO ist ein Orchester mit ausgeprägter „Reise-DNA“. Bereits wenige Jahre nach seiner Gründung gab es regelmäßig Konzerte im Ausland. Einladungen zu internationalen Festivals, Gastspiele in bedeutenden Musikzentren, Konzerttourneen durch europäische Länder, Amerika, Asien und Südafrika sowie zahlreiche, von der Fachpresse gefeierte Tonträger belegen heute das weltweite Renommee des Zürcher Kammerorchesters. Das Repertoire ist seit den Anfängen breit gefächert und reicht vom Barock bis in die Gegenwart. Bemerkenswert ist die Zusammenarbeit auch mit Musiker*innen aus Bereichen wie Jazz, Volksmusik und Pop. Familienkonzerte, Vermittlungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie die Förderung junger Instrumentalisten sind dem Zürcher Kammerorchester ebenso wichtig wie die kontinuierliche Zusammenarbeit mit weltweit gefeierten Solist*innen.

Besetzung

Erste Violine

Willi Zimmermann (Konzertmeister), Simon Wiener (Stellvertretender Konzertmeister), Jana Karsko, Kio Seiler, Tanja Sonc, Donat Nussbaumer

Zweite Violine

Daria Zappa Matesic (Stimmführerin), Silviya Savova-Hartkamp, Anna Tchinaeva, Inès Morin, Christina-Maria Moser

Viola

Ryszard Groblewski (Stimmführer), Xingyuan Xu, Frauke Tometten Molino, Manuel Nägeli

Violoncello

Nicola Mosca (Stimmführerin), Anna Tyka Nyffenegger, Guillermo Ortega Santos

Kontrabass

Seon-Deok Baik (Stimmführer), Ivo Schmid

Cembalo

Sebastian Wienand

Oboe

Marc Lachat, Sibylle Emmenegger

Fagott

Rui Lopes

Horn

Antonio Lagares, Flávio Barbosa

Stage Manager

Emil Bolli, Joy Augsburger

Tour Manager

Cinzia Caracciolo, Robin Keller

Daniel Hope steht seit mehr als 30 Jahren als Solist auf der Bühne und wird weltweit für seine musikalische Kreativität und sein Engagement für humanitäre Zwecke geschätzt. Als Kammermusiker und Solist bereist Hope die ganze Welt. Seit 2016 ist er Music Director des Zürcher Kammerorchesters, 2018 übernahm er dieselbe Position beim New Century Chamber Orchestra in San Francisco. Er ist zudem Künstlerischer Leiter der Frauenkirche Dresden und seit 2020 Präsident des Bonner Beethovenhauses in der Nachfolge von Joseph Joachim und Kurt Masur. Im Sommer 2026 übernimmt Daniel Hope die Intendanz des Gstaad Menuhin Festivals – die 70. Ausgabe des Festivals seit Gründung durch Yehudi Menuhin und Benjamin Britten.

Seit 2007 ist Daniel Hope Exklusivkünstler der Deutschen Grammophon. Seine Diskografie umfasst mehr als 30 Alben, die mit Preisen wie dem Deutschen Schallplattenpreis, dem Diapason d'Or und dem Prix Caecilia ausgezeichnet wurden. Hope ist passionierter Kammermusiker und war viele Jahre Mitglied des Beaux Art Trios. Seine künstlerische Vielseitigkeit zeigt sich auch in Projekten mit Künstlern wie Klaus Maria Brandauer, Iris Berben oder Sting sowie in seinen Tätigkeiten als Moderator und Autor. Im Konzerthaus Berlin war er jahrelang Gastgeber der Reihe „Hope@9pm“ mit prominenten Talkgästen aus Kultur und Politik.

Hope ist Träger des Verdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik Deutschland und wurde 2015 mit dem Europäischen Kulturpreis ausgezeichnet. Er spielt die „Ex-Lipiński“ Guarneri del Gesù von 1742, die ihm großzügig zur Verfügung gestellt wird.