16.00 Uhr

Konzerthausorchester Berlin, RIAS Kammerchor, Joana Mallwitz

Konzerthausorchester Berlin

Joana Mallwitz Dirigentin

TABEA ZIMMERMANN Viola

FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828)

Sinfonie h-Moll D 759 („Unvollendete“)

Allegro moderato

Andante con moto

BÉLA BARTÓK (1881 – 1945)

Konzert für Viola und Orchester Sz 120

Moderato

Adagio religioso

Allegro vivace

PAUSE

GYÖRGY KURTÁG (*1926)

„Movement“ für Viola und Orchester

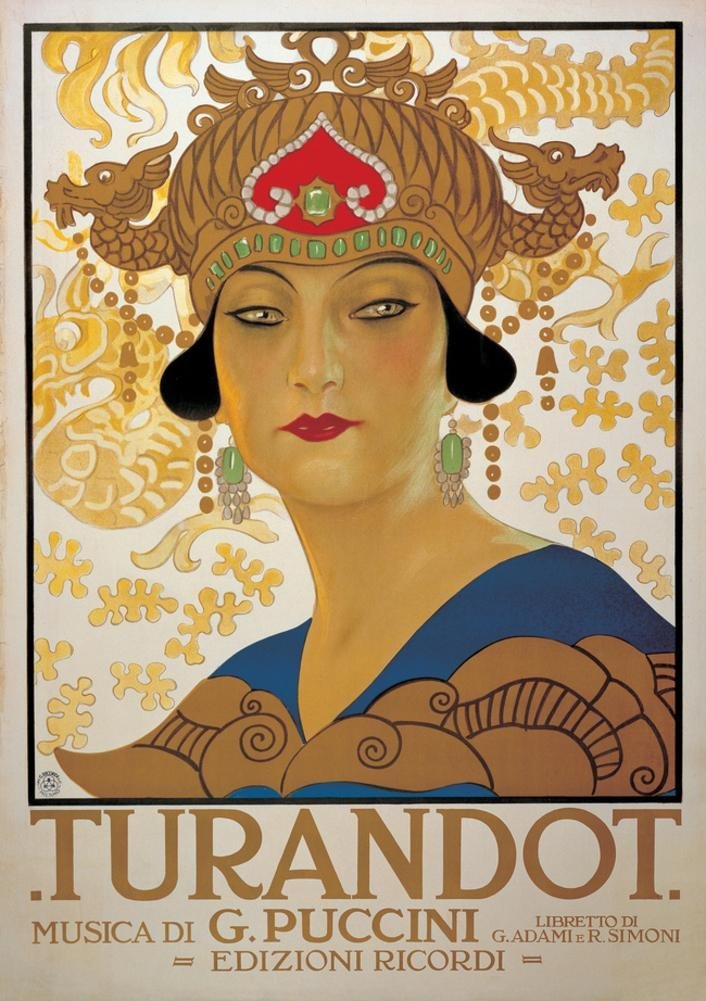

GIACOMO PUCCINI (1858 – 1924)

Suite aus der Oper „Turandot" (Arr. Manfred Honeck & Tomáš Ille)

Eine weiße Leinwand, schreibt der französische Theoretiker Gilles Deleuze 1981 in einem Text über den Maler Francis Bacons – das gibt es eigentlich nicht. Schließlich ist da nie nichts, nicht einmal am ersten Anfang eines Bildes: Da ist immer die Geschichte der Malerei, ihre Technik, da sind etablierte Bildmotive, Strukturen und Kompositionen, da sind Klischees und Glaubensvorstellungen des Künstlers und der Gesellschaft. „All das ist auf der Leinwand gegenwärtig, als aktuelle oder virtuelle Bilder. So dass der Maler keine weiße Fläche zu füllen hat, er müsste sie vielmehr leeren, räumen, reinigen“, schreibt er. Die „Blödheit der Vorstellung vom weißen Blatt“, fasst er das in seinen Vorlesungen zur Malerei zusammen.

Theoretisch mag das ja auch stimmen. Und trotzdem: Auch Deleuze saß vielleicht doch vor weißen Blättern und wusste einfach nicht, wie beginnen. Fühlte die Angst, die die Leere auslöst, den Ekel beinahe, etwas, was als neblige Ahnung durch die Gedanken schleicht, nun in die Realität der Schriftsysteme ziehen zu müssen. Die Zeit zur Abgabe verrinnt, mit jeder Sekunde scheint das Weiß weißer zu werden, weiter um sich zu greifen, wie das Nichts in Michael Endes „Unendlicher Geschichte“. Autor*innen, Maler*innen, Komponist*innen scheinen fast hypnotisiert, regungslos starren sie in die Leere. „Vom Anfangen“ zu berichten, wie es das Festival vorschlägt, geht nicht, ohne diese leise Panik zu adressieren.

Andere halten sich gleich ganz von weißen Blättern fern. Prokrastination, umgangssprachlich einst bekannt als Aufschieberitis, ist eine Berufskrankheit von Denkenden und Kreativen. Auch, natürlich, weil sie es sich oft genug auch leisten können, weil es sowieso Teil der Jobbeschreibung ist. Lieber noch die halbe Zeitung lesen, lieber noch eine Folge streamen, doch noch eine Zigarette und einen Kaffee. Oder ist es doch die Sehnsucht nach der Perfektion, die verhindert, dass Komponist*innen einfach, nun – durchziehen? Hinsetzen, schreiben, überarbeiten, fertig?

Dieses zweite Programm des Festivals „Vom Anfangen“ hat konsequenterweise viele Anfänge zu bieten – und wenig wirkliche Enden. Die Stücke dieses Abends von Schubert, Bartók, Kurtág und Puccini sind auf eine jeweils spezifische Weise alle unvollendet. Und auf eine vielleicht sogar damit verwandte Weise – doch perfekt.

Schuberts (vielleicht) „Unvollendete“

Für György Kurtág ist Franz Schuberts „Unvollendete“ von 1822 ein Ausgangspunkt: Sie sei, wird er rückblickend sagen, verantwortlich dafür, dass er Komponist wurde, und sein Ideal vertonter Schönheit. Es sind Lorbeeren für ein Stück, das weltbekannt ist, aber dessen Hintergründe weitgehend im Dunkeln liegen, immer wieder für Streit unter den Experten sorgen. Nicht einmal darüber, ob die „Unvollendete“ wirklich unvollendet ist, ob zwei Sätze Schubert vielleicht schlicht reichten oder unglücklicherweise gar ein zweiter Teil der Partitur verloren ging, ist sich die Musikwissenschaft einig.

Fakt ist: Es existiert eine kurze, kaum ausgearbeitete Skizze für einen dritten Satz, ein Scherzo – ein Anfang, wenn auch, da ist man sich wieder einig: keiner auf Höhe der beiden ersten Sätze. Liegt hier des Rätsels Lösung? Ging es einfach nicht weiter, ereilte den Komponisten der Horror des weißen Blattes? Fakt ist aber auch: Schubert ist zur Zeit der Komposition finanziell ausgebrannt und künstlerisch im Zwiespalt. Eine Auftragsarbeit bindet mitten in der Arbeit an der Sinfonie seine Ressourcen, gleichzeitig träumt er davon, ins Operngeschäft zu wechseln. Die „Unvollendete“ wäre, wenn sie wirklich unvollendet ist, nicht über den Anfang hinauskam, jedenfalls auch nicht seine einzige unausgearbeitet gebliebene Sinfonie – neben ihr existieren noch fünf weitere Entwürfe und Fragmente.

Zwei Sätze sind allerdings ganz und gar nicht nichts, und auch wenn das Werk sicher nicht zu den seltensten Raritäten in den Repertoires philharmonischer Orchester gehört, entfalten sie noch immer einen emotionalen Sog. Wie der das Publikum in der Musikwelt des Jahres 1822 verwirrt und mitgerissen hätte, lässt sich kaum rekonstruieren. Als das wiederentdeckte Stück 1865 mit angehängtem Ersatzfinale aus Schuberts dritter Sinfonie uraufgeführt wurde, wurde es jedenfalls sofort als wegweisend erkannt. Allein die Tonart: Eine Sinfonie in der dunklen Tonart h-Moll, daran hat sich bis dahin kaum jemand gewagt. Unheilvoll eröffnen auch bei Schubert die Bässe den ersten Satz, werfen die Hörenden in einen Wirbel aus Hoffnung und Härte. Es ist der zweite Satz, der die Düsternis aufzuschließen vermag, in sich umspielenden, ergänzenden, antwortenden Motiven von Streichern und Bläsern.

Bartóks Konzert für Viola und Orchester

Béla Bartók wiederum starb, ehe er die Skizzen für sein Bratschenkonzert zu einem komplett orchestrierten Werk auskomponieren konnte. Es wurde vom schottischen Bratschisten William Primrose in Auftrag gegeben, der sich von Bartók ein Stück wünschte, das sich nicht an die Grenzen und Konventionen der Bratsche hielt. Der Komponist lebte in dieser Zeit, Ende 1944, bereits in seinem fünften Jahr im amerikanischen Exil und war schwer an Leukämie erkrankt – ein Umstand, der ihn allerdings zu künstlerischer Höchstform beflügelte. Doch sein Körper wird schwächer und schwächer. Der Anfang ist spät gesetzt.

Als er im Sommer 1945 mit der Komposition für das Bratschenkonzert beginnt, bleiben ihm nur noch wenige Wochen zu leben. In einem Brief an Primrose schreibt Bartók Anfang September: „Ihr Violakonzert ist im Entwurf fertig, nur die Orchestrierung muss noch geschrieben werden, das ist eine mechanische Arbeit. Wenn nichts dazwischenkommt, kann ich in fünf oder sechs Wochen damit durch sein.“ Die blieben dem Künstler nicht mehr. Keine drei Wochen nach dem Brief stirbt Bartók. Er hinterlässt aber immerhin den Part der Viola und Skizzen der Orchestrierung.

Aus denen bastelt sein ehemaliger Schüler und enger Freund Tibor Serly schließlich eine finale Fassung, die 1949 von Primrose und dem Minneapolis Symphony Orchestra uraufgeführt wird. Heute ist sie umstritten, an zu vielen Stellen glättet sie Bartók, scheint seinen Intentionen entgegenzulaufen. Die Bratschistin Tabea Zimmermann hat sich über Jahre mit den Skizzen aus Bartóks Nachlass auseinandergesetzt und im vergangenen Jahr ihre eigene Revision des Bratschenkonzerts vorgestellt, die auch an diesem Abend zu hören sein wird – für die Trägerin des Siemens-Musikpreises ist es eines der großartigsten Stücke, die je für das Instrument geschrieben wurden.

Kurtágs „Movement“

György Kurtág wird am 19. Februar seinen 100. Geburtstag gefeiert haben. Der Gruß aus Berlin, das „Movement“ für Viola und Orchester von 1954, dürfte ihn aber doch überraschen. Das Stück entstand noch während seines Studiums in Budapest, kurz darauf (was hier bedeutet: eine blutige Niederschlagung des ungarischen Volksaufstandes 1956 und die Errichtung einer neuerlichen Diktatur später) reiste er mit seiner jungen Familie nach Paris. Diese Zeit wird im Rückblick ein Nullpunkt seiner künstlerischen Biografie werden. Er erkrankt an einer Depression, die ihn an sich und allem zweifeln lässt, was er zu wissen glaubt. Seine Psychotherapeutin schlägt vor, künstlerisch neu zu beginnen, jedes Stück reduziert aus den einfachsten musikalischen Formen zu denken.

Das weckt etwas auf in ihm. Er lernt Olivier Messiaen kennen und Karlheinz Stockhausen, er liest die Stücke Samuel Becketts, entdeckt die atonale Wiener Schule um Schönberg und Webern. 1959 kehrt er nach Ungarn zurück und setzt bewusst einen neuen Anfang: Das erste Stück, das er dort schreibt, ein Streichquartett, erhält die Opusnummer 1 – gewidmet ist es seiner Therapeutin Marianne Stein. Dass er damit seine Anfänge verwirft, darf aber nicht das Bewusstsein trüben: Auch seine Frühwerke, wie jenes Bratschen-Movement (eigentlich ursprünglich der Auftakt eines zweisätzigen Violakonzerts), sind zarte Klangwesen, aus denen Kurtágs charakteristische Melancholie spricht – wenn man ihnen auch deutlich noch spätromantische Einflüsse anhört und auch das Gewicht, das Béla Bartók für die nachfolgende Generation ungarischer Komponisten hat.

Puccinis „Turandot“

Den Abschluss des Abends unvollendeter, aber immer doch fast perfekter Anfänge bildet eine Suite aus Giacomo Puccinis Oper „Turandot“, arrangiert von Manfred Honeck und Tomáš Ille. „Turandot“ gehört heute sicher zu den bekanntesten Opern, ist aber Fragment geblieben – das verbindet sie mit Schuberts „Unvollendeter“. Wobei der Grund diesmal eindeutig ist: Puccini starb vor der Vollendung. 1920 beginnt er, sich mit dem Stoff zu beschäftigen, ab Frühjahr 1921 entsteht die Musik. Immer wieder will Puccini das Libretto überarbeitet wissen – dem Turandot-Stoff aus Tausendundeiner Nacht will er neue Seiten abgewinnen, erfindet in der Sklavin Liù sogar einen warmen, liebenden Widerpart für die legendär emotionslose, ihre Freier mordende Prinzessin.

Im Frühjahr 1924 ist das Werk fast fertig, lediglich das Schlussduett harrt seiner Schöpfung. Aber die Librettisten finden erst im Herbst Zeilen, die Puccini zusagen. Wenige Tage später gibt es aber auch an einer anderen Stelle Gewissheit: Der Halsschmerz, der Puccini seit Monaten quält, ist fortgeschrittener Kehlkopfkrebs. Der Komponist notiert noch, dass das Finale von einer schönen, ungewöhnlichen Melodie getragen sein sollte, allein: Er findet sie nicht mehr. Der Kuss der kalten Prinzessin entzieht sich der Kreativität des Todkranken. Im November 1924 stirbt er. Andeutungen, Skizzen bleiben, aus denen der Komponist Franco Alfano bald ein Finale bastelt, mit dem die Oper 1926 uraufgeführt wird.

Wie hätte Puccini die Oper beendet? Das ist die eine Frage. Die andere, ob seine unvollendete Oper nicht auch ein Anfang hätte sein können – für einen Altmeister, der sich ganz dem modernistischen Denken seiner Gegenwart öffnet. Puccini gilt heute vielen als Nachzügler des 19. Jahrhunderts, dabei schwankt er doch zwischen Mut und Gefälligkeit, als schöbe er die Entscheidung zwischen Publikumserfolg und kreativem Ehrgeiz immer wieder auf. Die Orchestrierung von „Turandot“ folgt nun stellenweise gar den zukunftsweisenden Spuren Strawinskys und den Dissonanzen der Musik des Futurismus, und mit ein wenig Fantasie kann man auch in der unmenschlich-menschlichen Prinzessin Turandot eine entfernte Verwandte der Roboterfrau des zeitgleich entstehenden Romans „Metropolis“ erkennen. So gesehen, wäre Turandot kein letztes Hurra des vergangenen Jahrhunderts der Oper, sondern vielleicht ein Anfang, der nicht fortgesetzt werden konnte. Und der auch in dieser instrumentalen Zusammenstellung mit einem „Nessun dorma“ ohne Heldentenor durchaus gut erkennbar ist.

Die wohl bekannteste Aufschiebe-Anekdote der Musikgeschichte ist übrigens Wolfgang Amadeus Mozart zugeschrieben. Der lässt sich 1787 wirklich sehr viel Zeit für die Ouvertüre seines „Don Giovanni“. Die Proben verstreichen, die Generalprobe verstreicht – ohne auch nur eine Skizze der Eröffnung. Am Abend vor der Uraufführung sieht sich Mozart dann doch gezwungen, zu liefern. Er bittet seine Frau Constanze, ihm Punsch zuzubereiten und ihn mit Geschichten durch die Nacht zu bringen, auf dass er nicht einschlafe. Vielleicht muss man Mozart sein, diese Konstellation als produktiv zu empfinden. Vielleicht sitzt aber auch ihm wirklich die Angst im Nacken. Jedenfalls füllen sich die Seiten. Um sieben in der Frühe kommt der Kopist. Abends spielt das Orchester vor vollem Haus, ohne vorherige Probe, die Tinte kaum trocken. Die Ouvertüre wird ein Triumph.

Also: Alles richtig gemacht? Was Prokrastination ist und was nicht, ist ohnehin nicht objektivierbar, eher Folge sozialer Erwartungen und Hierarchien. Dem Großkünstler, der nicht sein Meisterwerk zur Vollendung peitscht, sondern stattdessen die Küche putzt, wird sie auf jeden Fall unterstellt werden, dabei ist Putzen, weiß ja jeder, wichtige reproduktive Arbeit. Und wie steht es eigentlich, um den Bogen zu schlagen zum kommenden finalen Programm des Festivals, Haydns „Schöpfung“ – um den Gott der Bibel: Prokrastiniert der sich nicht eigentlich auch durch die Genesis, wenn er vom Kriechtiere-Machen fast zusammenklappt, ehe er sich doch noch an den Menschen, sein Ebenbild, wagt? Aller Anfang, das gilt für Künstler wie für Allmächtige, scheint wirklich schwer. Gut, dass viele ihn dann doch meistern – unabhängig davon, ob sie schlussendlich zum Ende finden.

Das Konzerthausorchester Berlin spielt seit der Saison 2023/24 unter Leitung von Chefdirigentin Joana Mallwitz. Sie folgt damit Christoph Eschenbach, der diese Position ab 2019 vier Spielzeiten innehatte. Als Ehrendirigent ist Iván Fischer, Chefdirigent von 2012 bis 2018, dem Orchester weiterhin sehr verbunden.

1952 als Berliner Sinfonie-Orchester (BSO) gegründet, erfuhr das heutige Konzerthausorchester Berlin von 1960 bis 1977 unter Chefdirigent Kurt Sanderling seine entscheidende Profilierung und internationale Anerkennung. Seine eigene Spielstätte erhielt es 1984 mit Wiedereröffnung des restaurierten Schauspielhauses am Gendarmenmarkt. Zehn Jahre später wurde das BSO offizielles Hausorchester am nun umgetauften Konzerthaus Berlin und trägt seit 2006 dazu passend seinen heutigen Namen. Dort spielt es pro Saison mehr als 100 Konzerte. Außerdem ist es regelmäßig auf Tourneen und Festivals im In- und Ausland zu erleben. An der 2010 gegründeten Kurt-Sanderling-Akademie bilden die Musiker*innen hochbegabten Orchesternachwuchs aus.

Einem breiten Publikum auf höchstem Niveau gespielte Musik nah zu bringen, ist dem Konzerthausorchester wesentliches Anliegen. Dafür engagieren sich die Musiker*innen etwa bei „Mittendrin“, wobei das Publikum im Konzert direkt neben Orchestermitgliedern sitzt, als Mitwirkende in Clipserien im Web wie dem mehrfach preisgekrönten #klangberlins oder in den Streams „Spielzeit“ auf der Webplattform „twitch“. Die Verbundenheit mit Berlin zeigt sich im vielfältigen pädagogischen und sozialen Engagement des Orchesters mit diversen Partnern in der Stadt.

Joana Mallwitz ist seit Beginn der Saison 2023/24 Chefdirigentin und künstlerische Leiterin des Konzerthausorchesters Berlin. Auf internationaler Bühne zählt sie spätestens seit ihrem umjubelten Debüt bei den Salzburger Festspielen 2020 mit Mozarts „Cosí fan tutte“ zu den herausragenden Dirigenten ihrer Generation. Große Erfolge feierte die Dirigentin auch an der Metropolitan Opera New York, der Bayerischen Staatsoper, der Semperoper Dresden, am Royal Opera House Covent Garden, der Oper Frankfurt und dem Königlichen Opernhaus Kopenhagen. Regelmäßig wird sie auch weltweit von den großen Orchestern eingeladen. In der Saison 2025/26 wird sie zu Beginn einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit dem Mahler Chamber Orchestra die Osterfestspiele Baden-Baden mit einer Neuproduktion von Wagners „Lohengrin“ eröffnen. Zur Saisoneröffnung am Opernhaus Zürich kehrt sie mit einer Premiere von Richard Strauss‘ „Rosenkavalier“ zurück.

Joana Mallwitz ist Exklusivkünstlerin der Deutschen Grammophon. Für ihre CD „The Kurt Weill Album“ mit dem Konzerthausorchester Berlin wurde sie als Dirigentin des Jahres mit dem OPUS Klassik ausgezeichnet. In der aktuellen Saison stehen mit dem Konzerthausorchester neben vielen Abonnementkonzerten eine Aufnahme der „Schöpfung“ von Haydn und eine Tournee auf dem Programm, die unter anderem nach Hamburg, Linz und Köln führt.

Mit ihrem Antritt am Theater Erfurt 2014/15 war Joana Mallwitz die jüngste Generalmusikdirektorin in Europa. 2018 wechselte sie in gleicher Funktion ans Staatstheater Nürnberg. Dort brachte sie zahlreiche Produktionen, Konzerte und Formate zu großer überregionaler Aufmerksamkeit und wurde bereits nach der ersten gemeinsamen Saison 2019 in der Kritikerumfrage der „Opernwelt“ als „Dirigentin des Jahres“ ausgezeichnet. Die von ihr ins Leben gerufenen „Expeditionskonzerte“ sowie die Gründungen der Orchesterakademie in Erfurt und der Jungen Staatsphilharmonie in Nürnberg sind anhaltende Erfolgsgeschichten. Die Staatsphilharmonie Nürnberg ernannte Joana Mallwitz im April 2024 zur Ehrendirigentin.

In Hildesheim geboren, studierte Joana Mallwitz an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Sie ist Trägerin des Bayerischen Verfassungsordens. Für ihre langjährige Arbeit im Bereich Vermittlung klassischer Musik und Nachwuchsförderung wurde ihr 2023 das Bundesverdienstkreuz verliehen. Der im Frühjahr 2024 erschienene Dokumentarfilm „Joana Mallwitz – Momentum“ von Günter Atteln stieß bei Publikum und Medien auf großes Interesse.

Joana Mallwitz lebt mit ihrer Familie in Berlin.

Tabea Zimmermann zählt zu den bedeutendsten Bratschistinnen unserer Zeit. Als vielseitige Solistin, Kammermusikerin und Pädagogin prägt sie das internationale Musikleben – mit künstlerischer Integrität, geistiger Unabhängigkeit und einer tiefen inneren Überzeugung. Bereits mit elf Jahren debütierte die aus Südbaden stammende Musikerin in der Berliner Philharmonie. Nach Wettbewerbserfolgen in Genf, Paris und Budapest wurde sie mit nur 21 Jahren zur jüngsten Professorin Deutschlands berufen. Heute unterrichtet sie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt und an der Kronberg Academy. Ein Schwerpunkt ihres Schaffens liegt auf der zeitgenössischen Musik. Zahlreiche Werke von György Ligeti, Wolfgang Rihm, Heinz Holliger, Enno Poppe und anderen wurden ihr gewidmet oder von ihr uraufgeführt. Dabei verbindet sie neue musikalische Ideen mit klassischer Interpretationstradition. Kammermusik ist ihr ebenso wichtig wie das Play & Lead-Prinzip: Als Leiterin aus der Mitte des Ensembles arbeitete sie u.a. mit dem Ensemble Resonanz, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dem Bundesjugendorchester. Als Residenzkünstlerin war sie u.a. beim Royal Concertgebouw Orchestra, bei den Berliner Philharmonikern und beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zu Gast. Auch mit dem Saint Paul Chamber Orchestra besteht eine enge künstlerische Partnerschaft. Zudem engagiert sie sich kulturpolitisch als Präsidentin der Hindemith-Stiftung, Vorsitzende der Ernst von Siemens Musikstiftung und mit ihrer eigenen David-Shallon-Stiftung. Für ihr Wirken wurde sie vielfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem Bundesverdienstorden.

mit Geigerin Linda Fichtner

Wie hat das angefangen mit Dir und der Geige?

Musik hat immer eine große Rolle in meiner Familie gespielt, mein Vater ist Musiker. Ich habe viel klassische Musik gehört, im Chor gesungen, Ballettunterricht genommen – das hat mich alles sehr fasziniert. Zuerst bekam ich Klavierunterricht. Das Zimmer der Lehrerin war ganz weiß – die Schränke, der Flügel, der Teppich, alles. Das fand ich als Kind irgendwie unheimlich. Deshalb habe ich gesagt, da gehe ich nicht wieder hin. Ein Bekannter meiner Familie gab Geigenunterricht, also habe ich das probiert. Der Anfang war nicht leicht, aber ich bin dabeigeblieben.