11.00 Uhr

cappella academica, Christiane Silber

Konzerthausorchester Berlin

Joana Mallwitz Dirigentin

KIAN SOLTANI Violoncello

Lili Boulanger (1893 – 1918)

„D'un matin de printemps“ für Orchester (Arrangement: Ian Farrington)

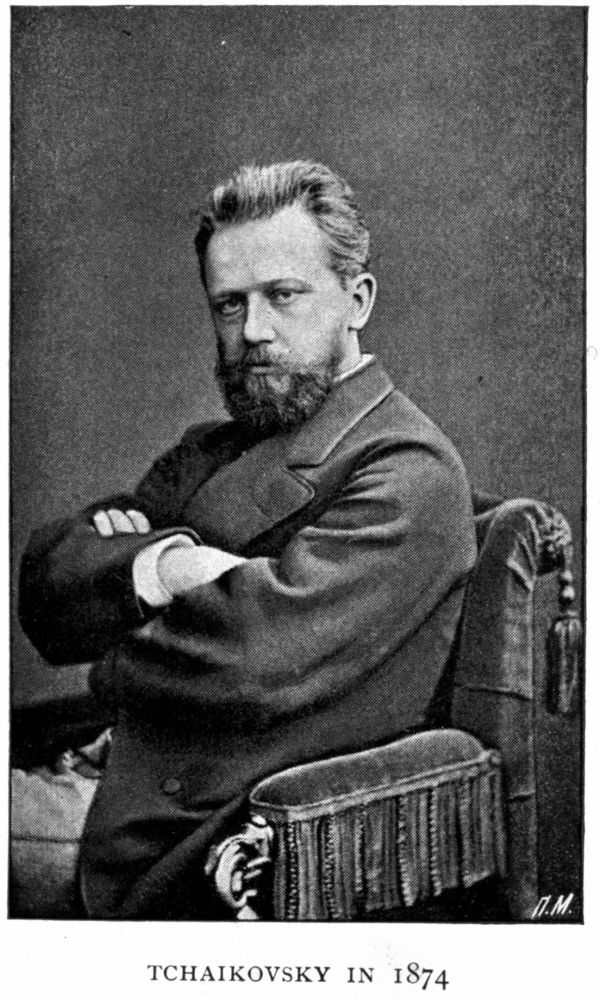

Pjotr Tschaikowsky (1840 – 1893)

Nocturne d-Moll op. 19 Nr. 4, für Violoncello und Streichorchester bearbeitet vom Komponisten

Variationen über ein Rokoko-Thema für Violoncello und Orchester A-Dur op. 33

Moderato assai quasi Andante

Thema, Moderato simplice

Variation 1-7

Coda

PAUSE

Franz Schubert (1797 – 1828)

Sinfonie C-Dur D 944 („Große“)

Andante – Allegro ma non troppo

Andante con moto

Scherzo – Allegro vivace – Trio

Finale – Allegro vivace

„Weinen und Lachen zu jeglicher Stunde / Ruht bei der Lieb auf so mancherlei Grunde. / Abends weint ich vor Schmerz, / Und warum du erwachen / Kannst am Morgen mit Lachen, / Muß ich dich fragen, o Herz?“ Und was antwortet das Herz, beziehungsweise Friedrich Rückert, nun auf diese Frage? Leider nichts – das Gedicht endet hier. Aber vielleicht gibt Franz Schubert ja eine Antwort oder immerhin einen Rat im Umgang mit solchen Stimmungsschwankungen. Er vertont den Text 1822, und: Er kostet das Hin und Her (zumindest musikalisch) einfach genüsslich aus. Auf engstem Raum wechseln sich Dur und Moll, legato und staccato sowie Stillstand und Bewegung ab, wodurch die Hörerschaft beständig überrascht und gefesselt wird und sicher keinen dieser Gegensätze missen möchte.

Das Spiel mit solchen Extremen ist eines der Markenzeichen Franz Schuberts, sowohl seiner Person als auch seines Lebens als auch seiner Musik: „Schubert war ein Mensch voller Widersprüche“, führt Joana Mallwitz aus, die Schubert erklärtermaßen als ihren Lieblingskomponisten bezeichnet. Die um 1825 entstandene große C-Dur-Sinfonie treibt das „Wandern zwischen den Gegensätzen“, wie sie es nennt, auf die Spitze. Und das nicht nur zwei Minuten lang, wie in dem eingangs erwähnten Lied, sondern sagenhafte 60 Minuten. Damit war die Sinfonie ihrerzeit das längste Instrumentalstück überhaupt.

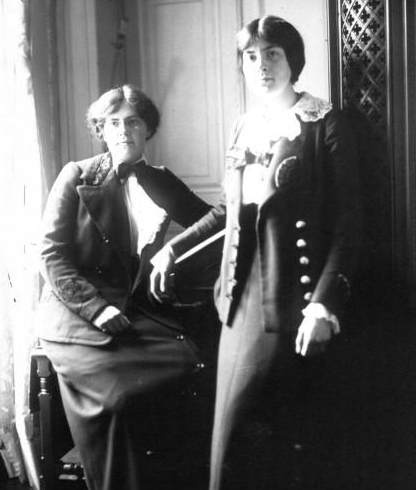

Für derart lange Stücke hatte Lili Boulanger sprichwörtlich keine Zeit. Die in Paris geborene Komponistin starb bereits mit 24 Jahren und hinterließ nur ein schmales Gesamtwerk. Das kurze impressionistische Stück „D‘un matin de printemps“ (Eines Frühlingsmorgens) sticht insofern daraus hervor, als es einen ungewöhnlich heiteren Grundton anschlägt – ein überraschendes „Erwachen mit Lachen“. Typischer für Lili Boulangers Werk und weniger überraschend vor dem Hintergrund ihres tragischen Lebens, ist sicherlich das fast zeitgleich entstandene „D’un soir triste“ (Eines traurigen Abends), eine Art Gegenstück zu „D‘un matin de printemps“. Dieses Stück steht heute zwar nicht auf dem Programm, der Stimmungsumschwung gelingt aber trotzdem. Und zwar mit einem nicht minder traurigen Nachtstück von Pjotr Tschaikowsky, seinem 1873 entstandenen Nocturne in der Version für Cello und Orchester.

Leichter und lichter wird es danach wieder mit Tschaikowskys Rokoko-Variationen, die stilistisch an Mozart angelehnt sind – an das „sonnige Genie“, wie Tschaikowsky ihn selbst titulierte. Wirklich nach Mozart oder auch nur klassizistisch klingt das virtuose Konzertstück für Cello allerdings nicht. Tschaikowsky bleibt in jeder Note erkennbar, verzichtet allerdings auf das ganz große romantische Pathos und lässt stattdessen die Anmut des Rokoko in spielerischen Verzierungen und Arabesken aufblitzen.

Lili Boulanger: D‘un matin de printemps

„Mlle Lili Boulanger zeigt bereits eine glückliche Vorliebe für durchsichtige Melodien, eine geradezu erstaunliche Ader für das Theater, eine bewundernswerte Natürlichkeit im Ausdruck leidenschaftlicher Gefühle und eine starke gestalterische Kraft, die sich nicht in belanglose oder nebensächliche Einzelheiten verliert, was sofort verraten hätte, dass eine Frau die Musik komponierte“, kommentierte „Le Monde Musical“ die Musik Lili Boulangers. Die Komponistin hatte kurz zuvor als erste Frau den begehrten Prix de Rome gewonnen – DEN Kompositionspreis schlechthin, mit dem in seiner über hundertjährigen Geschichte bereits Hector Berlioz, Claude Debussy oder auch ihr eigener Vater Ernest Boulanger – jedenfalls nur Männer – gekrönt worden waren. Frauenquoten oder Feminismus gab es damals nicht, wie aus der Zeitungskritik ersichtlich wird. Die zarte und ihr Leben lang kranke 19-Jährige setzte sich gegen jegliche Vorurteile mit ihrem überragenden Talent und Können durch. Und das, obwohl es ihr gesundheitsbedingt nicht einmal möglich war, regulär zu studieren.

Seit ihrer Kindheit litt sie an einer chronischen Bronchialpneumonie sowie an Morbus Crohn und begleitete ihre Schwester Nadia Boulanger daher nur sporadisch zu deren Studien im Pariser Konservatorium. Letztere sollte zu einer der berühmtesten Kompositionslehrerinnen des 20. Jahrhunderts werden. Das Komponieren selbst erklärte sie aber mit Lilis Tod im Jahr 1918 als beendet: „Ich habe kein Talent", behauptete sie. „Meine Schwester Lili, das war die Komponistin. Sie war schon eine bedeutende Komponistin, als sie mit 24 starb. Sie brachte mich zum Unterrichten.“

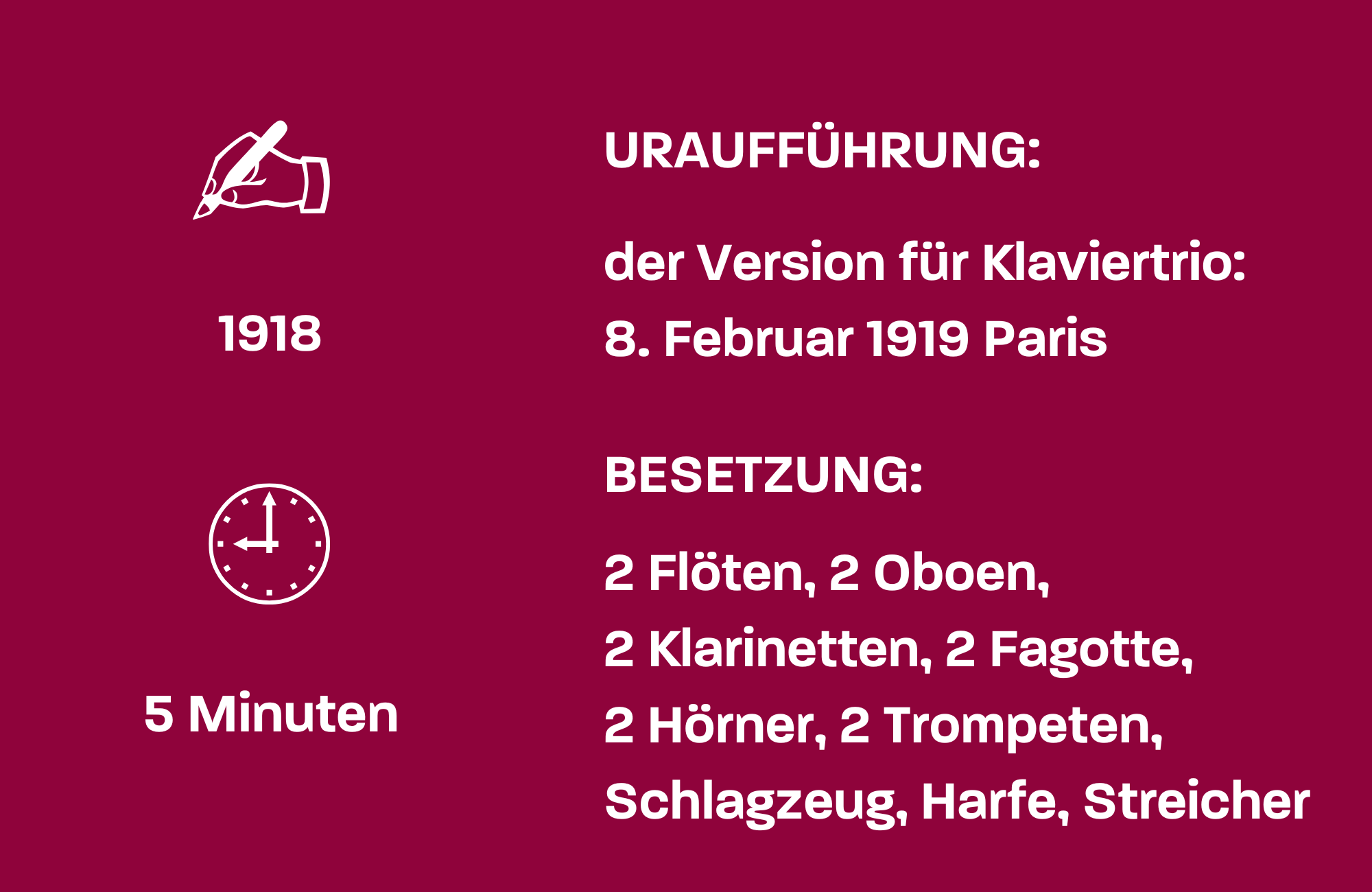

Die impressionistische Miniatur „D‘un matin de printemps“ entstand im Jahr 1918, als Lili bereits wusste, dass ihr nur noch kurze Zeit zu leben bleiben würde. Dennoch transportiert das ursprünglich für Violine und Klavier, später auch als Trio- und als Orchesterstück von ihr bearbeitete Stück die pulsierende Lebenskraft eines Frühlingsmorgens, die vor allem in der ostinaten Begleitfigur und dem zu Beginn vorgestellten Hauptthema immer wieder hervorbricht.

Ganz der Romantik verhaftet ist Pjotr Tschaikowskys schwelgerisches Nocturne, das er 1873 für Klavier schrieb. Inspiriert durch den Cellisten und Professor am Moskauer Konservatorium Wilhelm Fitzenhagen (1848-1890), der das Charakterstück für Cello und Klavier bearbeitete, verfasste auch Tschaikowsky 15 Jahre später eine Fassung für dieselbe Besetzung.

Wilhelm Fitzenhagen gewidmet sind auch die 1876/77 entstandenen Rokoko-Variationen für Cello und Orchester. Sie zählen zu den raren und umso kostbareren Originalkompositionen des 19. Jahrhunderts für Cello und Orchester. Zwar ist das Werk an Mozart sowie an den in Paris im 18. Jahrhundert entstandenen Rokoko-Stil angelehnt, seine Ästhetik ist aber dennoch durch und durch romantisch und alles andere als historistisch. Dem Wesen der beiden Vorbilder kommt Tschaikowsky vielmehr auf rein assoziative Weise nah: Schlicht und fasslich – Attribute, wie sie auch gerne mit Mozarts Melodien verknüpft werden – gibt sich das Thema. Die folgenden Variationen, die durch kurze Überleitungen miteinander verbunden sind, trumpfen danach umso mehr mit virtuosen Umspielungen, raffinierter Instrumentation und natürlich immer wieder auch mit romantischem Schmelz auf.

Dass der biografische Hintergrund eines Komponisten oder einer Komponistin nicht immer im Einklang steht mit der Laune der Musik, wurde schon bei Lili Boulanger deutlich. Auch bei Tschaikowsky spielte sich in den Jahren 1876/77 hinter der heiteren Rokoko-Fassade ein verheerendes Ehedrama ab: Wahrscheinlich um den Gerüchten um seine Homosexualität den Wind aus den Segeln zu nehmen, heiratete Tschaikowsky die junge Studentin und Verehrerin seiner Musik Antonina Miliukowa. Die Katastrophe wurde dadurch aber nur perfekt: Nach nur wenigen Wochen trennte sich das Paar wieder, Tschaikowsky beging einen Selbstmordversuch und erlitt einen Nervenzusammenbruch. Wie ihm unter diesen Umständen ein Werk wie die Rokoko-Variationen gelang, erklärt sich vielleicht aus einer vielzitierten Aussage Tschaikowskys: „Musik ist keine Illusion, sie ist Offenbarung. Und darin besteht ihre sieghafte Kraft, dass sie eine Schönheit offenbart, die uns in keiner anderen Sphäre zugänglich ist und uns mit dem Leben versöhnt.“

Franz Schubert: Sinfonie C-Dur D 944 („Große“)

Mit Schuberts C-Dur-Sinfonie strebt die Musik im heutigen Programm abermals dem Licht entgegen. C-Dur galt spätestens seit dem 18. Jahrhundert als die Tonart des Lichts, der Aufklärung und der Erhabenheit. Die ideale Tonart also für eine „große“ Sinfonie. Und eine eben solche beabsichtigte Franz Schubert. 1824 hatte er die Uraufführung von Beethovens 9. Sinfonie miterlebt und war danach gleichermaßen überwältigt wie ernüchtert. Wie sollte es im Schatten dieses Titanen möglich sein, auf dem Gebiet der Sinfonie noch etwas Neues zu sagen?

Ohnehin steckte Schubert zurzeit in einer Krise, was die Komposition von Sinfonien anging. Bis 1818 hatte er mit unbekümmerter Leichtigkeit sechs Sinfonien komponiert, darunter auch die „kleine“ C-Dur Sinfonie (Nr. 6). Vier weitere Versuche innerhalb dieser Gattung blieben danach jedoch unvollendet – bekanntestes Beispiel ist die sogenannte „Unvollendete“ in h-Moll aus dem Jahr 1822, die nur aus zwei vollendeten Sätzen besteht. Bevor Schubert mit der „großen“ C-Dur Sinfonie der Durchbruch gelang, brauchte es allerdings einen (im Nachhinein äußerst produktiven) Umweg. Kammermusikwerke wie die beiden Streichquartette „Rosamunde“ oder „Der Tod und das Mädchen“ sowie sein F-Dur-Oktett dienten ihm als Experimentierfeld, was den Umgang mit großen Formen anging. „Überhaupt will ich mir auf diese Art den Weg zur großen Sinfonie bahnen“, beschrieb Schubert es selbst.

Mit der großen C-Dur-Sinfonie schafft Schubert dann nicht nur eine Sinfonie, die sich in ihren Ausmaßen mit Beethoven messen kann, sondern auch ein Werk, das sich wesentlich von seinen Vorgängerwerken unterscheidet. Einerseits ist in ihrer insgesamt „offizielleren“ Schreibweise das Vorbild Beethoven spürbar, der ja seinerseits nicht weniger als die gesamte Menschheit mit seiner Musik erreichen wollte. Andererseits zeigt sich hier aber auch Schuberts ganz eigener Stil. In seine Sinfonik mischt sich diejenige Gattung, für die er heute besonders berühmt ist und die eigentlich als das genaue Gegenteil der Sinfonie erscheint: Das Lied.

Der erste Satz etwa beginnt mit einer schlichten, liedhaften Melodie des Horns. Aus dieser Melodie entfaltet sich danach der gesamte erste Satz: Sie erscheint in verschiedenen Gewändern, etwa unisono oder als Choral; Elemente daraus werden abgespalten und verselbstständigen sich, wie etwa der punktierte Rhythmus, und am Ende des Satzes kehrt die Melodie zu sich selbst zurück, jedoch in transformierter Gestalt. Das Singen, das „Sich-Aussingen“, gehört untrennbar zu Schuberts Musik, und dafür benötigt der Komponist Raum und Zeit – „himmlische Längen“, wie Robert Schumann es schwärmerisch benannte.

Die immensen Ausmaße der Sinfonie riefen jedoch immer wieder auch Ablehnung hervor. Vor allem das Wiener Publikum brauchte viele Jahre, um die Sinfonie zu akzeptieren. Noch im Jahr 1839, als dort sogar nur zwei Sätze aufgeführt wurden, hieß es in der Presse: „Ich glaube, es wäre besser gewesen dieses Werk ganz ruhen zu lassen.“ Einen rauschenden Erfolg erzielte die Sinfonie im selben Jahr hingegen in Leipzig, wo Felix Mendelssohn-Bartholdy sie auf Vermittlung Robert Schumanns elf Jahre nach Schuberts Tod uraufführte. Schumann, der bei den Proben dabei war, schrieb danach an seine Verlobte: „Clara, heut war ich selig. In der Probe wurde eine Sinfonie von Franz Schubert gespielt. Wärst Du da gewesen. Die ist nicht zu beschreiben. Das sind Menschenstimmen … wie ein Roman in vier Bänden … Ich war ganz glücklich und wünschte nichts, als Du wärest meine Frau und ich könnte auch solche Sinfonien schreiben."

Das Konzerthausorchester Berlin spielt seit der Saison 2023/24 unter Leitung von Chefdirigentin Joana Mallwitz. Sie folgt damit Christoph Eschenbach, der diese Position ab 2019 vier Spielzeiten innehatte. Als Ehrendirigent ist Iván Fischer, Chefdirigent von 2012 bis 2018, dem Orchester weiterhin sehr verbunden.

1952 als Berliner Sinfonie-Orchester (BSO) gegründet, erfuhr das heutige Konzerthausorchester Berlin von 1960 bis 1977 unter Chefdirigent Kurt Sanderling seine entscheidende Profilierung und internationale Anerkennung. Seine eigene Spielstätte erhielt es 1984 mit Wiedereröffnung des restaurierten Schauspielhauses am Gendarmenmarkt. Zehn Jahre später wurde das BSO offizielles Hausorchester am nun umgetauften Konzerthaus Berlin und trägt seit 2006 dazu passend seinen heutigen Namen. Dort spielt es pro Saison mehr als 100 Konzerte. Außerdem ist es regelmäßig auf Tourneen und Festivals im In- und Ausland zu erleben. An der 2010 gegründeten Kurt-Sanderling-Akademie bilden die Musiker*innen hochbegabten Orchesternachwuchs aus.

Einem breiten Publikum auf höchstem Niveau gespielte Musik nah zu bringen, ist dem Konzerthausorchester wesentliches Anliegen. Dafür engagieren sich die Musiker*innen etwa bei „Mittendrin“, wobei das Publikum im Konzert direkt neben Orchestermitgliedern sitzt, als Mitwirkende in Clipserien im Web wie dem mehrfach preisgekrönten #klangberlins oder in den Streams „Spielzeit“ auf der Webplattform „twitch“. Die Verbundenheit mit Berlin zeigt sich im vielfältigen pädagogischen und sozialen Engagement des Orchesters mit diversen Partnern in der Stadt.

Seit der Saison 2023/24 ist Joana Mallwitz Chefdirigentin und Künstlerische Leiterin des Konzerthausorchesters Berlin.

Spätestens seit ihrem umjubelten Debüt bei den Salzburger Festspielen 2020 mit Mozarts „Cosi fan tutte“ zählt Joana Mallwitz zu den herausragenden Dirigent*innenpersönlichkeiten ihrer Generation. Ab 2018 als Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg tätig, wurde sie 2019 als „Dirigentin des Jahres“ ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren war sie an der Nationale Opera Amsterdam, dem Opera House Covent Garden, an der Bayerischen Staatsoper, der Oper Frankfurt, der Royal Danish Opera, der Norwegischen Nationaloper Oslo und der Oper Zürich zu Gast.

Konzertengagements führten sie zum Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, HR- und SWR-Sinfonieorchester, den Dresdner Philharmonikern, dem Philharmonia Orchestra London, den Münchner Philharmonikern, dem City of Birmingham Symphony Orchestra, dem Orchestre National de France, dem Orchestre de Paris und den Göteborger Symphonikern und als Porträtkünstlerin zum Wiener Musikverein.

Nach ihrem langjährigen Engagement als Kapellmeisterin am Theater Heidelberg trat Mallwitz zur Spielzeit 2014/2015 als jüngste Generalmusikdirektorin Europas ihr erstes Leitungsamt am Theater Erfurt an. Dort rief sie die Orchester-Akademie des Philharmonischen Orchesters ins Leben und begründete das Composer in Residence-Programm „Erfurts Neue Noten“. Ihre ebenfalls in dieser Zeit konzipierten „Expeditionskonzerte“ wurden auch am Staatstheater Nürnberg und als Online-Format ein durchschlagender Erfolg.

In Hildesheim geboren, studierte Joana Mallwitz an der Hochschule für Musik und Theater Hannover Dirigieren bei Martin Brauß und Eiji Oue sowie Klavier bei Karl-Heinz Kämmerling und Bernd Goetzke.

Joana Mallwitz ist Trägerin des Bayerischen Verfassungsordens und des Bundesverdienstkreuzes. Sie lebt mit Mann und Sohn in Berlin.

In ihrer Debütsaison 2023/24 nahm Joana Mallwitz mit dem Konzerthausorchester Berlin Werke von Kurt Weill auf. Sie erschienen vor kurzem bei Deutsche Grammophon, wo die Chefdirigentin Exklusivkünstlerin ist. Im Frühsommer 2024 kam „Momentum“, ein Dokumentarfilm von Günter Atteln über ihren Weg ans Konzerthaus Berlin, in die Kinos.

Geboren 1992 in Bregenz als Sohn persischer Musiker, begann Soltani mit vier Jahren Cello zu spielen und wurde mit zwölf in die Klasse von Ivan Monighetti an der Musik-Akademie Basel aufgenommen. 2014 wurde er Stipendiat der Anne-Sophie Mutter Stiftung und studierte am Young Soloist Programme der Kronberg Academy sowie an der Internationalen Musikakademie Liechtenstein. Bereits 2013 gewann er den Internationalen Paulo Cello Wettbewerb in Helsinki, es folgten der Leonard Bernstein Award (2017) und der Credit Suisse Young Artist Award. Heute ist er regelmäßig Gast bei den bedeutendsten Orchestern, Festivals und Konzertreihen weltweit. In der Saison 2024/25 debütiert Soltani beim Toronto Symphony Orchestra und ist Artist in Residence beim Fränkischen Sommer. Kammermusikalisch arbeitet er erneut mit Benjamin Grosvenor, Hyeyoon Park und Timothy Ridout zusammen sowie im Trio mit Renaud Capuçon und Mao Fujita. Mit den Wiener Symphonikern tourt er anlässlich ihres 125-jährigen Jubiläums durch Österreich und bringt dabei ein eigens für ihn komponiertes Cellokonzert von Marcus Nigsch zur Uraufführung. Das heutige Konzert folgt auf eine Tournee mit dem Konzerthausorchester und Joana Mallwitz auf durch Deutschland, Belgien und die Schweiz.

Soltani ist Exklusivkünstler der Deutschen Grammophon. Für sein 2021 erschienenes Album Cello Unlimited – eine Hommage an das Cello und an epische Filmmusik, bei der alle Klänge ausschließlich mit seinem eigenen Instrument erzeugt wurden – wurde er 2022 mit dem Opus Klassik Award in der Kategorie „Innovative Listening Experience“ ausgezeichnet. Seit Oktober 2023 ist er Professor für Violoncello an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Kian Soltani spielt das Stradivari-Cello „The London, ex Boccherini“, welches ihm großzügig von der Beares International Violin Society zur Verfügung gestellt wird.

Wie lockt mich Zürich // dass ich alles fasse:

Hier See und Wolke // Alpe, Mond und Wald

und dort der Grosstadt // steinerne Terrasse.

– Klabund

Prägnanter als der Dichter und Bohèmien Klabund (1890 – 1928), der regelmäßig, ruinös und leider unerfolgreich seine Schwindsucht in der Schweiz zu kurieren versuchte, kann man Zürich nicht zusammenfassen. Wir können nur hinzufügen: Auf der einen Seite der Gendarmenmarkt, auf der anderen Seite ein großer See mit sachte schaukelnden Booten und einem gegenüberliegenden Ufer, an dem sich Alpengipfel abzeichnen – das wäre doch die Ideallage fürs Konzerthaus!