11.00 Uhr

cappella academica, Christiane Silber

Konzerthausorchester Berlin

Iván fischer Dirigent

Programm

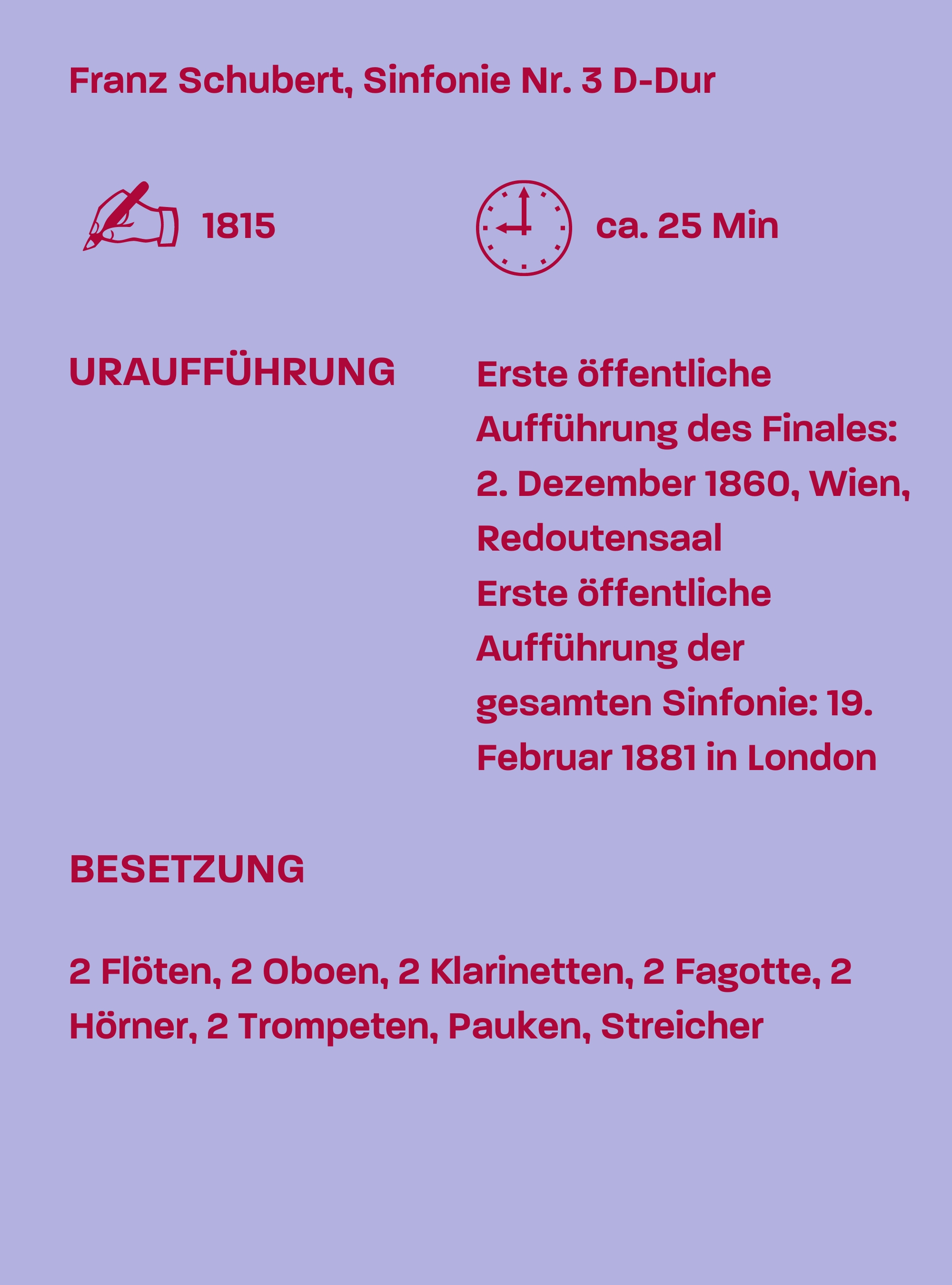

Franz schubert (1797 – 1828)

Sinfonie Nr. 3 D-Dur D 200 (1815)

Adagio maestoso – Allegro con brio

Allegretto

Menuetto: Vivace – Trio

Presto vivace

PAUSE

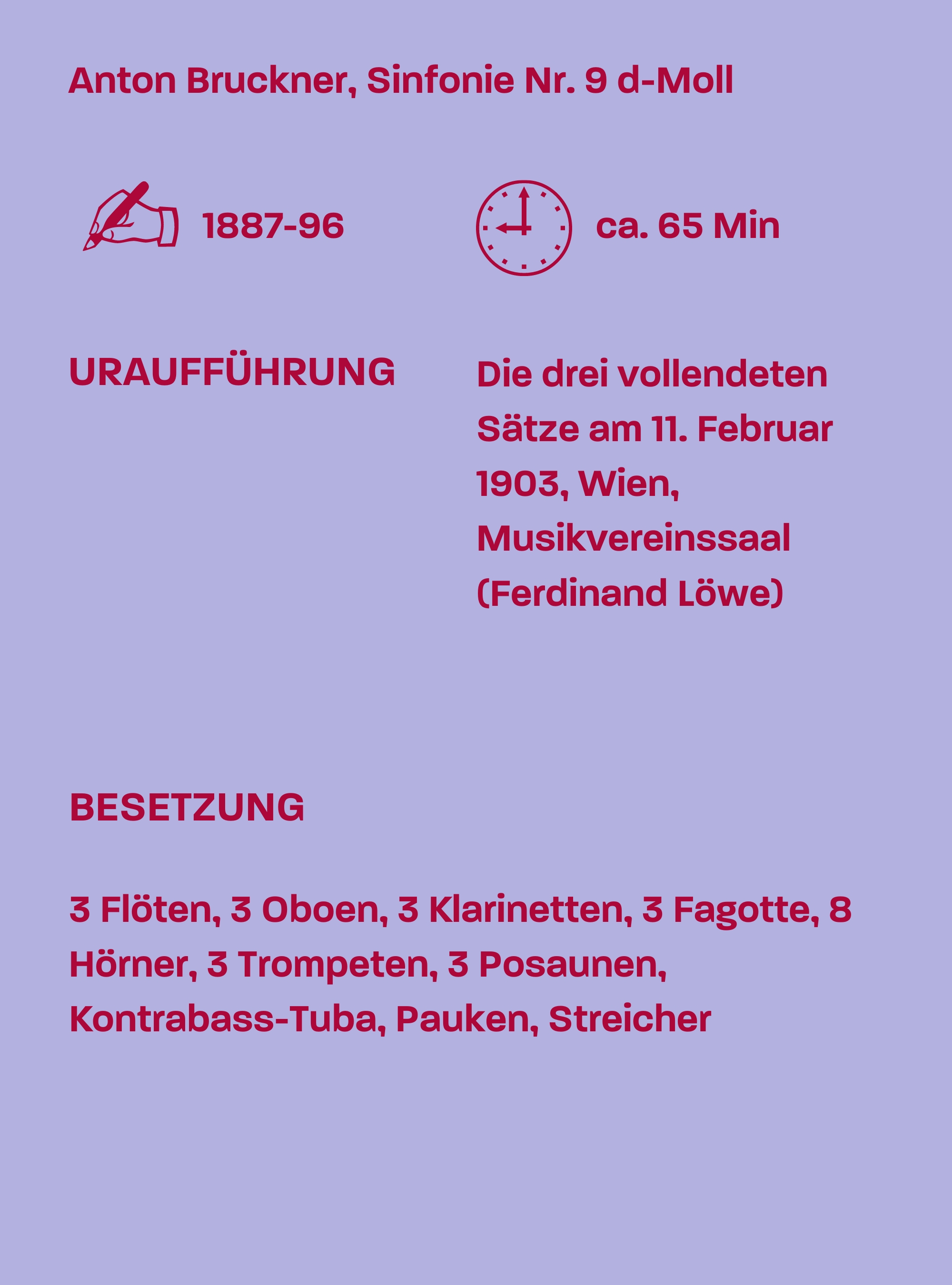

Anton Bruckner (1824 – 1896)

Sinfonie Nr. 9 d-Moll (1887-96)

Feierlich, misterioso

Scherzo: Bewegt, lebhaft – Trio: Schnell

Adagio: Langsam, feierlich

Wenn Komponisten ihre Werke mit Widmungen versehen haben, geschah das aus ganz verschiedenen Gründen. Manchmal wollten sie Freunden damit eine Freude machen, manchmal erhofften sie sich von betuchten Mäzenen finanzielle Unterstützung, manchmal ging es vor allem um Ruhm und Ehre. Bei Anton Bruckner kann man beobachten, dass er mit zunehmender Bekanntheit seine Widmungsträger auf der sozialen Stufenleiter immer höher ansiedelte – zu Beginn konnte es ein Arzt sein, dann ein König, dann der Kaiser, und zum Schluss blieb niemand anderer mehr übrig als der liebe Gott höchstpersönlich.

Man hat diese Widmung belächelt, aber eigentlich folgt sie einer strengen Logik. Nur war damit auch klar, dass die Neunte Sinfonie Bruckners letzte sein würde. Aber selbst das geschah in Erfüllung eines genauen Plans – schließlich war die Neunzahl für Sinfonien seit Beethoven heilig. Als Gustav Mahler versuchte, das Schicksal zu überlisten und eine Zehnte zu schreiben, ereilte ihn der Tod, bevor er das Werk fertigstellen konnte. Auch Bruckners Neunte ist unvollendet geblieben, es gelang ihm trotz großer Anstrengungen nicht mehr, den vierten und letzten Satz ganz fertigzustellen. Allerdings wirkt auch die dreisätzige Fassung mit dem ergreifenden Adagio am Schluss vollkommen überzeugend.

Im 20. Jahrhundert hat übrigens Igor Strawinsky Bruckners Widmung aufgenommen: Seine „Psalmensinfonie“ ist „dem Ruhme Gottes und dem Boston Symphony Orchestra“ gewidmet. Zu Schuberts Dritter Sinfonie hingegen ist keine Widmung überliefert. Sie wurde zur Freude der ganzen Menschheit geschrieben, und das prägt sich in ihrem Charakter auch gut aus.

Franz Schuberts Dritte Sinfonie

Franz Schubert komponierte seine dritte Sinfonie als 18-Jähriger inmitten eines wahren Schaffensrausches: Das Jahr 1815 war das an Kompositionen reichste seines ganzen Lebens. Man hat berechnet, dass die ganze Sinfonie innerhalb von neun Tagen niedergeschrieben worden sein muss – schon rein physisch eine unglaubliche Leistung.

Gegenüber der großdimensionierten zweiten Sinfonie ist die dritte im Ganzen knapper gefasst. Neben den Einflüssen Haydns, Mozarts und Beethovens macht sich hier auch Schuberts Begeisterung für die italienische Oper bemerkbar: der Rossini-Taumel, der ganz Wien erfasste, ging auch an ihm nicht vorüber. Viele Passagen der Sinfonie wirken wie aufs Instrumentale übertragene Opernszenen. Über der ganzen Sinfonie liegt ein strahlender, wolkenloser Himmel. Das Werk wirkt wie ein Frühlingstag – hell, frisch, voller hoffnungsfroher Erwartungen; der Ernst des Lebens ist für einen glücklichen Moment lang vergessen.

Die Sinfonie beginnt in traditioneller Weise mit einer feierlichen Adagio-Einleitung. Sie zeigt Schuberts Vorliebe für überraschenden Tonartwechsel. Das Thema des folgenden Allegro-Hauptsatzes weist schon auf die berühmte große C-Dur-Sinfonie voraus. Ansonsten gibt sich das thematische Material hier elegant und eher leichtgewichtig, der Satz ist aber dennoch spannungsvoll und abwechslungsreich gestaltet.

Die Sinfonie enthält ausnahmsweise keinen eigentlichen langsamen Satz. An dessen Stelle tritt ein graziöses Allegretto, das geradezu volksliedhafte Züge trägt. Das lebhafte Menuett ist deutlich von Beethovens Scherzo-Sätzen inspiriert. Im Trio dürfen Oboe und Fagott einen echten Wiener Ländler anstimmen. Das Finale ist vielleicht der gelungenste Satz der Sinfonie. Seine spritzige Tarantella-Bewegung büßt bis zum Schluss nichts von ihrer Lebendigkeit ein. Der Dialog der Instrumentengruppen ist dabei außerordentlich fein ausgearbeitet – ein Erbteil der klassischen Wiener Schule, die Schuberts Jugend prägte.

zurück

zurück

Anton Bruckners Neunte Sinfonie

Anton Bruckner wird oft als naiver, in mancher Hinsicht etwas beschränkter Mensch dargestellt. Aber zumindest auf dem Gebiet der Musik wusste er genau, was er tat. Niemand widmete sich dem Schreiben von großangelegten Sinfonien mit vergleichbarer Souveränität wie er. Die Leistung, solche riesigen Werke gedanklich vollkommen zu überblicken, kann gar nicht hoch genug veranschlagt werden.

Mit seiner Neunten Sinfonie trat Bruckner ganz bewusst in Konkurrenz zu dem größten aller Sinfoniker, Ludwig van Beethoven. Das zeigt sich schon in der Wahl der Tonart: Wie Beethoven verwendet Bruckner für seine Neunte d-Moll. Es ist bereits seine dritte Sinfonie in dieser Tonart, nach der sogenannten „Nullten“ und der Dritten. (Seine andere Lieblingstonart für Sinfonien war übrigens c-Moll, die Tonart der Ersten, Zweiten und Achten – auch diese Tonart geheiligt durch das Vorbild von Beethovens berühmter Fünfter.)

Beethoven hatte in seiner Neunten den Chor in eine Sinfonie eingeführt. Bruckner folgt ihm darin nicht, sein unvollendetes Finale sollte rein instrumental werden. Seine Klangphantasie war offensichtlich noch abstrakter als die Beethovens. Es wird berichtet, dass er bei Aufführungen von Wagners Opern dem Text und der Handlung keinerlei Beachtung schenkte, sondern mit geschlossenen Augen einzig dem Verlauf der musikalischen Entwicklungen lauschte.

Man möchte fast sagen, dass Bruckners Neunte ganz besonders voll von Musik ist – sie ist bis zum Rand gefüllt mit Klängen, Melodien, Rhythmen, Instrumentalfarben. Das Werk ist ein wahres Fest für die Ohren. Der musikalische Strom reißt nie ab, man kann sich von ihm immer weitertragen lassen...

Obwohl es sich um ein Werk der reinen Musik handelt, ist das Gefühlsspektrum von Bruckners Musik außerordentlich weit. Bereits der erste Satz kennt häufige Stimmungswechsel, vom Düsteren ins Majestätische und dann ins Liebliche; vom Hoffnungsfrohen zum Zaghaften und Verzweifelten. Ebenso wechselt die Form vom Geordneten über das Zerflatternde bis ins Chaotische, wobei der Komponist aber immer die Fäden in der Hand behält und den Zusammenhang des Ganzen nie aus den Augen verliert.

Wagner, den Bruckner sehr verehrte, ist oft als ein Zauberer dargestellt worden, auch mit dem Beigeschmack des sein Publikum rücksichtslos Manipulierenden. Bruckners Musik besitzt sicherlich ebenfalls Zauberkräfte, nur versucht sie den Hörer nicht zu überreden, sondern bietet ihm Klangereignisse dar, die wie große Architektur wirken. Man kann die musikalischen Gebilde betrachten wie Kathedralen, wobei der Betrachter die Distanz selbst wählen kann. Ferne und Nähe machen dabei im Wahrnehmen der Qualität keinen Unterschied; der distanzierte Hörer ist von Bruckner ebenso zur Bewunderung hingerissen wie derjenige, der sich jedem Detail liebevoll widmet.

Der Beginn jeder Bruckner-Sinfonie ist wie ein Erwachen aus dem Urchaos. Im Falle der Neunten klingt es, als müsse man einen schweren Traum abschütteln, bis man die volle Wachheit erreicht. Das ist musikalisch in faszinierender Weise umgesetzt. Die Musik macht zunächst nur ganz kleine Schritte, wächst dann aber zusehends an und richtet sich schließlich zu gewaltiger Größe auf. Wenn das Hauptthema einsetzt, hat sie schon eine geradezu niederschmetternde Kraft erreicht.

Im Anlegen von großen Steigerungen ist Bruckner unerreicht geblieben. Wie er aus kleinsten Anfängen machtvolle Klanggebilde auftürmt, hat ihm nie jemand nachgemacht. Seine Werke bestehen aus riesigen Klangwellen, die viel Zeit benötigen, um sich aufzubauen und auch um wieder zurückzugehen. Es ist keine Musik der Plötzlichkeit, sondern eine des Allmählichen. Dabei hat sie die Unausweichlichkeit und Monumentalität großer Naturereignisse.

Im Alter ist Bruckners Musik nicht zahmer geworden, im Gegenteil. Die Neunte Sinfonie enthält Passagen, die seinerzeit ausgesprochen modern gewirkt haben müssen. Zu ihnen gehört der Beginn des zweiten Satzes: ein höchst merkwürdiger, sphinxhafter Akkord, der sich harmonisch kaum deuten lässt und auf ganz überraschende Weise aufgelöst wird. Solche harmonischen Pikanterien finden sich in der Sinfonie immer wieder. Im Adagio erscheint ein Akkord aus neun verschiedenen Tönen – es ist von hier aus nicht mehr weit zu den alle zwölf Töne enthaltenden Akkorden von Alban Berg und Anton Webern.

Der Trioteil des zweiten Satzes ist von ganz jugendlichem Charme. Vogelrufe durchtönen eine serenadenhafte Musik, die klingt, als sei sie nicht von einem 70-Jährigen, sondern von einem 17-Jährigen geschrieben worden. Neben dem bäuerlich polternden gibt es eben auch den zarten und sensiblen Bruckner, voll von empfindsamer Schwärmerei.

Im dritten Satz, einem ausgedehnten und sehr feierlichen Adagio, gibt es eine Stelle, die Bruckner selbst als „Abschied vom Leben“ bezeichnet hat. Die Stelle klingt weniger schmerzlich als würdevoll. Bruckners katholisches Weltbild ließ ihn bei allen Schwierigkeiten das Leben als sinnvoll und geordnet empfinden, und das zeigt sich auch in seiner Musik. Sie gibt dem Hörer das Gefühl von Vertrauen und Sicherheit. Wahrscheinlich hat nur der katholische Glaube Bruckner die erstaunliche Unbeirrbarkeit geben können, mit der er seinen künstlerischen Weg verfolgte.

Bruckner hat an seiner letzten Sinfonie sehr lange gearbeitet, und zwar buchstäblich bis zu seinem letzten Lebenstag. Letztlich blieb das Werk aber unvollendet. Sein Arzt, Dr. Richard Heller, berichtet: „Dann setzte er sich ans Klavier und spielte mir mit zitternden Händen, aber richtig und mit voller Kraft, Partien daraus vor. Oftmals habe ich es bedauert, musikalisch nicht so weit gebildet zu sein, um einmal Gehörtes wiederspielen oder niederschreiben zu können, denn dann wäre es mir durchaus möglich gewesen, vielleicht den Schluss der Neunten Sinfonie zu skizzieren. Da er damals recht schwach war, so bat ich ihn öfters, die Sinfonien in den Hauptgedanken niederzuschreiben, er war aber nicht dazu zu bewegen. Seite für Seite komponierte er die ganze instrumentale Durchführung und ich glaube, einige seiner Äußerungen dahin deuten zu müssen, dass er in seinen Ideen gewissermaßen mit dem lieben Gott einen Kontrakt abgeschlossen habe. Wenn der liebe Gott will, dass er die Sinfonie, die ja ein Preislied Gottes sein sollte, fertigmache, so müsse er ihn ebensolange das Leben schenken, stürbe er früher, so hat sich das der liebe Gott selber zuzuschreiben, wenn er ein unvollendetes Werk bekommt.“

Neben Schuberts „Unvollendeter“ und Mahlers Zehnter Sinfonie ist Bruckners Neunte das berühmteste unvollendete sinfonische Werk der Musikgeschichte. Wie in Schuberts Fall hinterlassen Aufführungen des Fragments aber keineswegs das Gefühl des Nicht-Abgeschlossenen. Im Gegenteil, der Schluss des Vorhandenen gibt das Gefühl tiefen Friedens. Weder bei Schubert noch bei Bruckner fühlt man eine Notwendigkeit, die Musik solle noch weitergehen.

Bruckner hat die Widmung an den lieben Gott gegenüber Richard Heller übrigens folgendermaßen begründet: „Sehen Sie, nun habe ich bereits zwei irdischen Majestäten Sinfonien gewidmet, dem armen König Ludwig und unserem erlauchten, lieben Kaiser als der höchsten irdischen Majestät, die ich erkenne, und nun widme ich der Majestät aller Majestäten, dem lieben Gott, ein letztes Werk und hoffe, dass er mir noch so viel Zeit gönnen wird, es zu vollenden und meine Gabe hoffentlich gnädig annehmen wird. – Ich werde auch deshalb das Alleluja des zweiten Satzes wieder im Finale zum Schlusse bringen, damit die Sinfonie mit einem Lob- und Preislied an den lieben Gott, dem ich so viel verdanke, endet.“

Das Konzerthausorchester Berlin spielt seit der Saison 2023/24 unter Leitung von Chefdirigentin Joana Mallwitz. Sie folgt damit Christoph Eschenbach, der diese Position ab 2019 vier Spielzeiten innehatte. Als Ehrendirigent ist Iván Fischer, Chefdirigent von 2012 bis 2018, dem Orchester weiterhin sehr verbunden.

1952 als Berliner Sinfonie-Orchester (BSO) gegründet, erfuhr das heutige Konzerthausorchester Berlin von 1960 bis 1977 unter Chefdirigent Kurt Sanderling seine entscheidende Profilierung und internationale Anerkennung. Seine eigene Spielstätte erhielt es 1984 mit Wiedereröffnung des restaurierten Schauspielhauses am Gendarmenmarkt. Zehn Jahre später wurde das BSO offizielles Hausorchester am nun umgetauften Konzerthaus Berlin und trägt seit 2006 dazu passend seinen heutigen Namen. Dort spielt es pro Saison mehr als 100 Konzerte. Außerdem ist es regelmäßig auf Tourneen und Festivals im In- und Ausland zu erleben. An der 2010 gegründeten Kurt-Sanderling-Akademie bilden die Musiker*innen hochbegabten Orchesternachwuchs aus.

Einem breiten Publikum auf höchstem Niveau gespielte Musik nah zu bringen, ist dem Konzerthausorchester wesentliches Anliegen. Dafür engagieren sich die Musiker*innen etwa bei „Mittendrin“, wobei das Publikum im Konzert direkt neben Orchestermitgliedern sitzt, als Mitwirkende in Clipserien im Web wie dem mehrfach preisgekrönten #klangberlins oder in den Streams „Spielzeit“ auf der Webplattform „twitch“. Die Verbundenheit mit Berlin zeigt sich im vielfältigen pädagogischen und sozialen Engagement des Orchesters mit diversen Partnern in der Stadt.

Iván Fischer ist als einer der visionärsten Musiker unserer Zeit bekannt. Er wirkt als Dirigent, Komponist, Opernregisseur, Denker, Vermittler - verankert in der Tradition der musikalischen Universalgelehrten. Sein Fokus ist stets die Musik, dafür entwickelte er zahlreiche neue Konzertformate und erneuerte die Struktur und die Arbeitsweise des klassischen Symphonieorchesters. Mit dem Budapest Festival Orchestra, das er Mitte der 80er Jahre gründete, hat er zahlreiche Reformen eingeführt und etabliert.

Weltweit wird Iván Fischer als einer der visionärsten und erfolgreichsten Orchesterleiter geschätzt. Von 2012 bis 2018 war er über sechs Spielzeiten hinweg Chefdirigent des Konzerthausorchesters Berlin, das ihn zum Ehrendirigenten auf Lebenszeit ernannt hat. Als Gastdirigent konzertiert er mit den renommiertesten Sinfonieorchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem Concertgebouworkest Amsterdam und dem New York Philharmonic. Fischer ist Gründer der Ungarischen Mahler-Gesellschaft und Schirmherr der Britischen Kodály Academy. 2020 wurde der Musiker zum Ehrengastdirigenten des Concertgebouworkest ernannt. Er ist Ehrenbürger von Budapest.

Der 1951 in Budapest geborene Fischer studierte Klavier, Violine und Violoncello in seiner Heimatstadt, ehe er in Wien die legendäre Dirigierklasse von Hans Swarowsky besuchte. Nach einer zweijährigen Assistenzzeit bei Nikolaus Harnoncourt startete er seine internationale Karriere mit dem Sieg beim Dirigentenwettbewerb der Rupert Foundation in London.

Seit 2004 ist Iván Fischer auch als Komponist tätig, er schreibt meist vokale Musik mit kleinen Instrumentalensembles. Seine Oper „Die Rote Färse“ hat in der ganzen Welt für Schlagzeilen gesorgt; die Kinderoper „Der Grüffelo“ erlebte in Berlin mehrere Wiederaufnahmen. Sein erfolgreichstes Werk „Eine Deutsch-Jiddische Kantate“ wurde in zahlreichen Ländern aufgeführt und aufgenommen.