16.00 Uhr

Konzerthausorchester Berlin, RIAS Kammerchor, Joana Mallwitz

Konzerthausorchester Berlin

Michael Sanderling Dirigent

Sheku Kanneh-Mason Violoncello (Artist in Residence)

Programm

Ernest Bloch (1880 – 1959)

„Schelomo“ – Hebräische Rhapsodie für Violoncello und Orchester

Pause

Dmitri Schostakowitsch (1906 – 1975)

Sinfonie Nr. 11 g-Moll op. 103 „Das Jahr 1905“

„Der Platz vor dem Palast“. Adagio – attacca:

„Der 9. Januar“. Allegro – Adagio – Allegro – Adagio – attacca:

„Ewiges Gedenken“. Adagio – attacca:

„Sturmläuten“. Allegro non troppo – Allegro – Moderato – Adagio – Allegro

„Ich wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne“ – diese Worte sind im Alten Testament dem König Salomo in den Mund gelegt und leiten eine ebenso weise wie hoffnungslose Betrachtung der menschlichen Existenz ein. Ernest Bloch versucht in „Schelomo“ gleichsam, König Salomo musikalisch zu porträtieren. Und Dmitri Schostakowitsch? Ihm lag es fern, sich in seiner Musik auf biblische Kontexte zu beziehen, aber als musikalische Reaktionen auf das „Unrecht, das geschah unter der Sonne“, sind beginnend mit der Vierten nahezu alle seine Sinfonien zu verstehen – auch die 11. Sinfonie „Das Jahr 1905“.

Ernest Bloch: „Schelomo“ – Hebräische Rhapsodie für Violoncello und Orchester

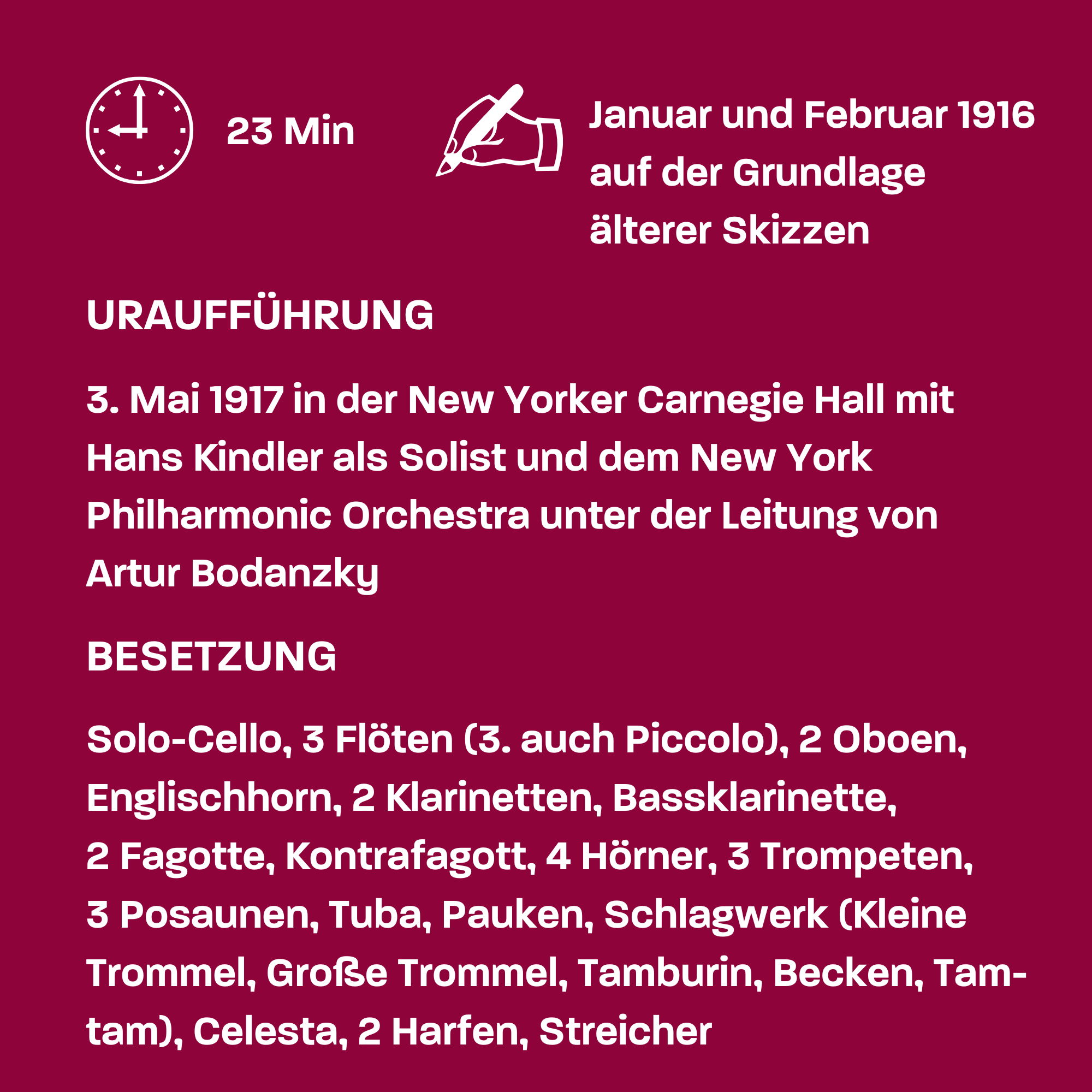

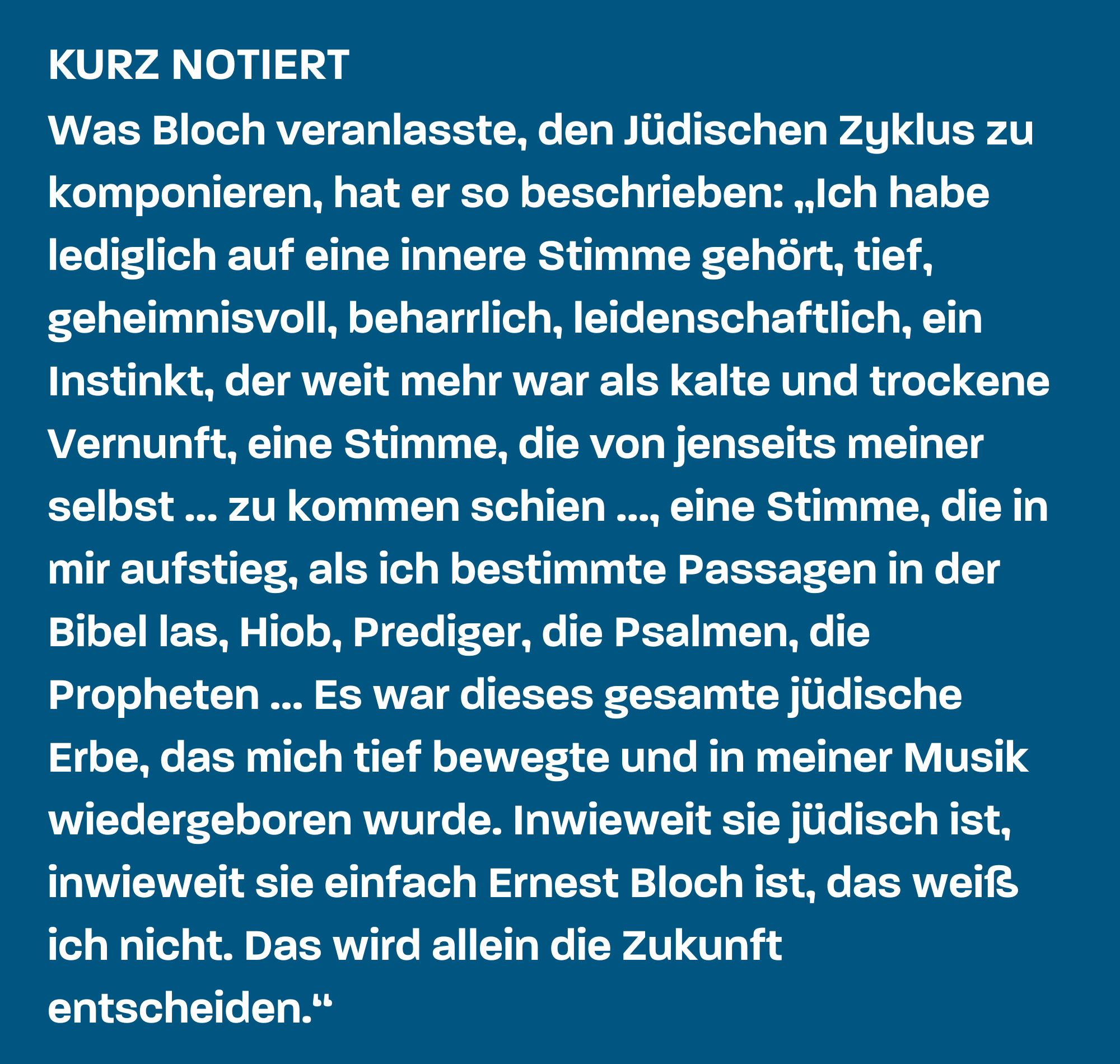

Als 1903 erstmals Musik von Ernest Bloch auf einem Musikfestival in Basel vorgestellt wurde, meinte ein Kritiker, dass ein junger Emporkömmling wie er, der es wage, solche dissonante und wilde Musik zu schreiben, auf immer bei Brot und Wasser eingesperrt gehöre. Blochs Weg als Komponist war zunächst in der Tat steinig. Er entstammte einer schweizerisch-jüdischen Uhrmacher-Familie aus Genf und wurde sowohl als Geiger als auch als Komponist in Genf, Brüssel, Frankfurt und München ausgebildet. Mit seinen seit der Jahrhundertwende entstandenen Kompositionen hatte er zunächst kaum Erfolg. Seit 1911 arbeitete er an einem sogenannten „Jüdischen Zyklus“, einer Gruppe von Kompositionen mit dezidiert jüdischer Thematik.

„Schelomo“ – hebräisch für Salomo – ist der zuletzt komponierte Teil dieses Zyklus. Eigentlich plante Bloch, Teile des Predigers Salomo (des sogenannten Liber Ecclesiastes) aus dem Alten Testament zu vertonen: „Jahrelang hatte ich an einer Vertonung des Ecclesiastes gearbeitet, doch weder Französisch, Deutsch noch Englisch waren für mich geeignet, und ich sprach nicht genug Hebräisch. Folglich häuften sich die Skizzen – und ruhten. Eines Tages traf ich den Cellisten Alexander Barjansky und seine Frau. Ich hörte Barjansky spielen und freundete mich sofort mit ihm an. Ich spielte ihm meine Manuskripte vor – die ‚Poèmes Juifs‘, die ‚Israel-Sinfonie‘ und die Psalmen – die alle damals noch unveröffentlicht waren und kein Interesse geweckt hatten. Die Barjanskys waren tief bewegt. Während ich spielte, skizzierte Frau Barjansky … eine kleine Statue – ihren ‚skulpturalen Dank‘, wie sie es nannte. Endlich hatte ich in meiner schrecklichen Einsamkeit wahre, herzliche Freunde gefunden. Meine Hoffnungen keimten wieder auf, und ich begann darüber nachzudenken, ein Werk für diesen wunderbaren Cellisten zu schreiben. Warum nicht mein Ecclesiastes-Material nutzen, aber statt einer menschlichen, durch einen Text begrenzten Stimme eine unendlich großartigere und tiefere Stimme verwenden, die alle Sprachen sprechen konnte – die seines Violoncellos? Ich nahm meine Skizzen zur Hand und arbeitete ohne Plan oder Programm, fast ohne zu wissen, wohin ich wollte, tagelang an meiner Rhapsodie. … Gleichzeitig arbeitete Frau Barjansky an der Statuette, die mir ein Geschenk sein sollte. Sie hatte zuerst daran gedacht, einen Christus zu formen, entschied sich aber später für einen König Salomo. Wir waren beide ungefähr gleichzeitig fertig. In wenigen Wochen war mein Ecclesiastes vollendet, und da die Legende dieses Buch König Salomo zuschreibt, gab ich ihm den Titel ‚Schelomo‘.“

In der Rhapsodie verkörpert das Violoncello gleichsam König Salomo. Dessen Betrachtungen im Liber Ecclesiastes sind von tiefem Pessimismus durchdrungen, und ein resignativer Tonfall durchzieht denn auch weite Passagen des Werkes. Die eröffnende Kadenz des Soloinstruments ist zutiefst elegisch getönt, die melodischen Linien führen in die Tiefe und sind von Klageintonationen geprägt. Schon hier und auch im anschließenden ersten großen Abschnitt des dreiteiligen Werkes begegnen bestimmte musikalische Elemente, die für das Werk insgesamt charakteristisch sind: Bloch benutzt bestimmte Skalen und Wendungen, die wir mit Musik Vorderasiens und auch mit jüdischer Musik in Verbindung bringen, obwohl er auf Zitate originaler Melodien weitgehend verzichtet. Häufig finden sich Quint- und Quartklänge in paralleler Bewegung, was der Harmonik einen ebenso archaischen wie herben Zug verleiht. Eine Rhapsodie ist eine freie Form, und so lässt sich „Schelomo“ auch nicht in ein klassisches Muster pressen. Der erste große Abschnitt entfaltet eine Reihe von Themen, die im Zentrum des Werkes gleichsam ihren Showdown erleben: Hier begegnet – zunächst intoniert vom Fagott, dann von der Oboe – eine Gestalt, die an das Blasen des Schofars, einer aus einem Widderhorn gefertigten Trompete, erinnert, das in den jüdischen Ritus eingebunden ist. Hier wird dieser Ruf zum Beginn einer dramatischen Steigerung, in welche die Themen des ersten Teils hineingezogen werden. Der letzte große Abschnitt gleicht zunächst einem melancholischen Abgesang, versammelt die Energien dann nochmals zu einem emphatischen Aufschwung, um schließlich in tiefen Registern von Solo-Instrument und Orchester zu verlöschen.

Mit „Schelomo“ sollte Bloch endlich die ersehnte Anerkennung als Komponist finden. Er war 1916 als Dirigent einer Ballett-Truppe auf eine Amerika-Tournee gegangen, die allerdings keinen Erfolg hatte. Freilich wurde man hier auf seine Kompositionen aufmerksam, fand er Unterstützung, und so kam es am 3. Mai 1917 zu jenem denkwürdigen, nur seiner Musik gewidmeten Konzert in New York, in dem neben „Schelomo“ auch seine „Israel-Sinfonie“ uraufgeführt wurde und außerdem die „Trois Poèmes Juifs“ erklangen. Amerika wurde fortan seine Wahlheimat.

zurück

zurück

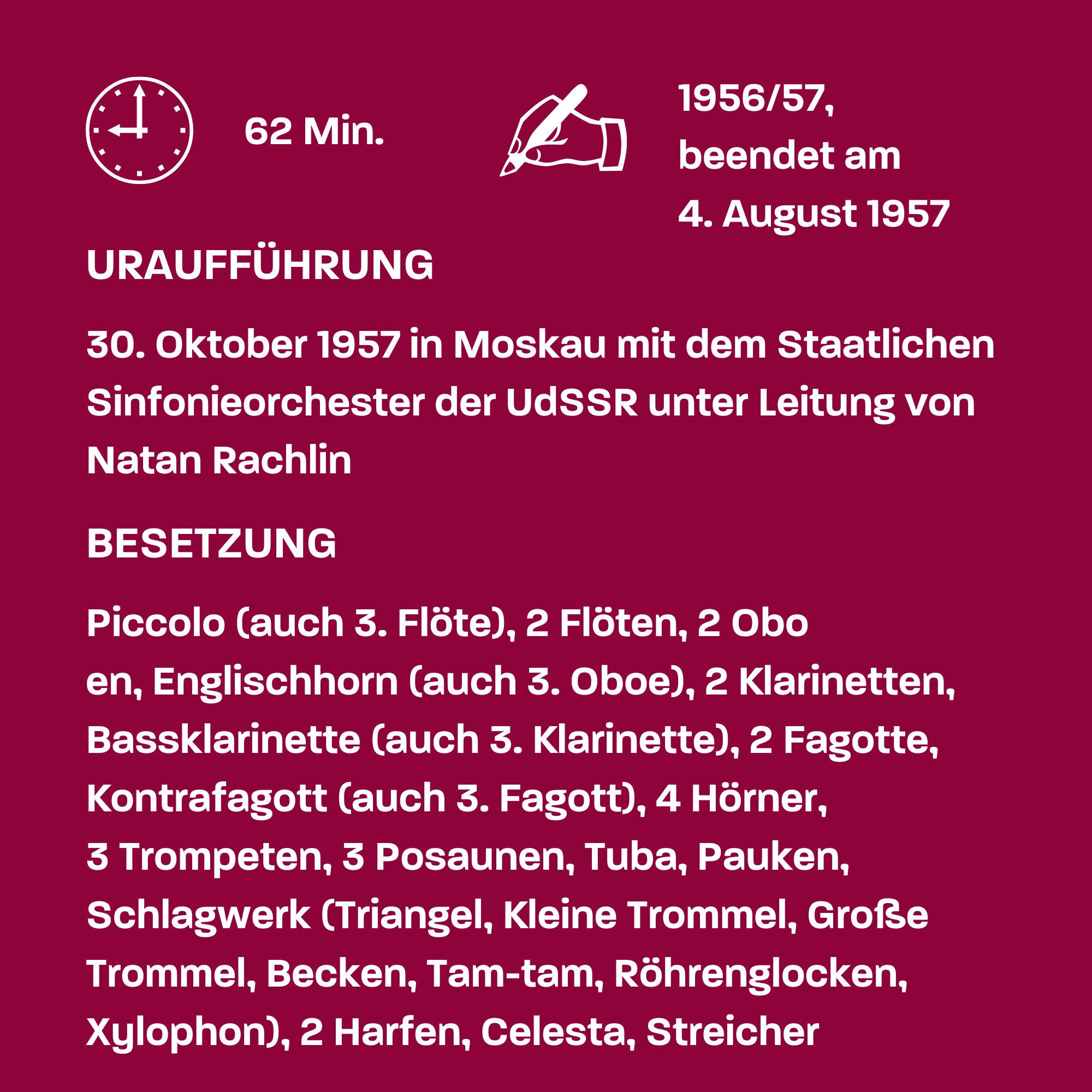

Schostakowitsch: Sinfonie Nr. 11 g-Moll op. 103 „Das Jahr 1905“

Dmitri Schostakowitsch hat in Zusammenhang mit seinen Sinfonien zwischen 1936 und 1953 – den schlimmsten Jahren von Stalins Terrorherrschaft – mit gutem Grund darauf verzichtet, sie in allzu konkrete historische Kontexte zu stellen oder eventuelle programmatische Intentionen über Allgemeinplätze hinaus zu verbalisieren. Stattdessen hat er auf die Möglichkeit der Musik vertraut, allein durch ihre klangliche Konfiguration von Wahrheiten zu künden, die verbal nicht ausgesprochen werden konnten. In den späten 1950er und frühen 1960er Jahren – während der sogenannten Tauwetter-Periode – sollte sich das ändern: Es entstand eine ganze Reihe von Werken, die sich auf bestimmte historische Ereignisse bezogen. Die Elfte Sinfonie „Das Jahr 1905“ war das erste, es folgten die Zwölfte Sinfonie „Das Jahr 1917“ und die Dreizehnte Sinfonie „Babi Jar“, die sich unter anderem auf den Holocaust und den Antisemitismus bezieht und insgesamt wie eine Abrechnung mit einer dunklen Epoche wirkt. In diese Werkgruppe gehört schließlich auch die Kantate „Die Hinrichtung des Stepan Rasin“. Sind die beiden letztgenannten Werke vokalsinfonische Kompositionen und ist damit von vornherein eine konkrete Bedeutungsebene erkennbar, so ist das im Fall der Elften Sinfonie anders. Hier deuten zunächst nur die Titel des Werkes und der einzelnen Sätze eine programmatische Intention an: Sie verweisen auf die gescheiterte russische Revolution des Jahres 1905, insbesondere den sogenannten Blutsonntag, den 9. Januar, als der Zar auf friedliche, eine Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen fordernde Demonstranten schießen ließ und hunderte Menschen ums Leben kamen oder verletzt wurden. Die Titel der ersten beiden Sätze der Sinfonie bezeichnen Schauplatz und Zeitpunkt des Massakers. Der dritte Satz und das Finale deuten nur vage Assoziationsfelder an. Sodann prägt die Elfte Sinfonie eine Eigenart, die sich so in keinem anderen Werk von Schostakowitsch findet. In allen Sätzen finden sich Zitate von Gesängen unterschiedlicher Provenienz: Manche stammen von Schostakowitsch selbst (Zehn Poeme nach Revolutionsgedichten op. 88), dann wieder sind es Volks- oder Revolutionslieder, die anklingen. Hier kommt nun die Rezeptionsgeschichte des Werkes ins Spiel. Diese Lieder mögen einem sowjetischen Publikum zu Lebzeiten Schostakowitschs wenigstens teilweise geläufig gewesen sein, und vielleicht erkennen selbst heute noch Vertreter der älteren Generation, die ostdeutsch sozialisiert sind, die eine oder andere Melodie wieder, weil die Lieder in der DDR Gegenstand des Musikunterrichts waren, aber bei der Majorität heutiger Rezipienten kann man das nicht mehr voraussetzen. Damit aber rücken programmatische Intentionen, die mit diesen Zitaten verknüpft werden konnten, in den Hintergrund. Stattdessen vermögen die Klänge in einem allgemeineren, umfassenden Sinne ihre assoziative Kraft zu entfalten.

Blutsonntag in St. Petersburg 1905. Gemälde von Wladimir Makowski (1846-1920)

Der erste Satz ist ein in Schostakowitschs Œuvre ziemlich einmaliges Gebilde: Anfang und Ende vermitteln ein Bild der Erstarrung. Choralartige, mit hohl und starr klingenden Quarten und Quinten harmonisierte Wendungen, sekundiert von düster pochenden Pauken alternieren mit Fanfaren im näselnden Klang der gedämpften Trompete und des Horns, die jeweils in Klagerufe münden. Nur in den zentralen Partien kommt etwas Bewegung in das statische Bild, wenn Liedzitate eingeblendet werden. Ohne Unterbrechung schließt der zweite Satz an, der von zwei großen Komplexen dominiert wird. Im ersten wird ein Thema von sehr russischer Färbung in zwei Steigerungswellen durchgeführt, die ungemein suggestiv sind und geradezu filmisch wirken. Immer wieder werden Klagemotive in das Geschehen eingebunden, klingen sie mal wie Schreie, dann wieder wie Flehen. Die erstarrte Klanglandschaft des Beginns kehrt wieder und weicht nun einem rasenden Fugato, dem zweiten großen Abschnitt des Satzes. Dieses Fugato erinnert an die entsprechende Passage aus dem ersten Satz der Vierten Sinfonie von Schostakowitsch, die der Komponist 1936 vor der Uraufführung zurückgezogen hatte. Dort wie hier in der Elften ist diese Musik zu lesen als Chiffre der Gewalt, wird sie zum Abbild einer brutalen, die Menschen überrollenden Maschinerie.

Die dem erneut ohne Pause anschließenden dritten Satz zugrunde liegende Melodie dürfte noch am ehesten bekannt sein. Sie ist dem Trauermarsch „Unsterbliche Opfer“ entlehnt, der einst dem Andenken der während der Unruhen 1905 ums Leben Gekommenen gewidmet war. Der verhalten einsetzende Kondukt erhält mit dem Einsatz eines zweiten Themas eine Wendung und wird zunächst monumental gesteigert, um dann auf massiven Akkordblöcken und ostinaten Figuren zu erstarren – Klänge, die an den Gewaltexzess des zweiten Satzes erinnern. Eine kurze Reminiszenz an den Beginn des Satzes leitet zum Finale. Dessen erster Teil ist ein gehetzter Marsch, geformt vor allem aus signalartig aufblitzenden Liedzitaten, über rund acht Minuten atemlos und in permanent angespannter Dynamik voranstürmend, um schließlich in jener erstarrten Klanglandschaft anzukommen, die am Beginn der Sinfonie begegnete und die jetzt – und das ist der einzige Moment der ganzen Sinfonie, in der gleichsam die Stimme des Einzelnen laut wird – von einer elegischen Weise des Englischhorns überwölbt wird. Dann aber bricht der Sturm erneut los, diesmal entfacht mit Material aus dem ersten Teil des zweiten Satzes und durchhallt von Glockenschlägen: „Der Schluss der Sinfonie schildert den Sieg der revolutionären Kräfte, die Erstürmung der alten Welt“ – so lautete eine offizielle Interpretation. „Sturmläuten“ hat der Komponist den Satz überschrieben. Sturmglocken künden bekanntlich Unheil an. Solomon Wolkow überlieferte eine in diese Richtung gehende Äußerung des Komponisten, er habe in dieser Sinfonie die ewige Wiederkehr des Bösen – und damit verbunden – das ewige Leid der Menschheit darstellen wollen. Urteilen Sie selbst.

Das Konzerthausorchester Berlin spielt seit der Saison 2023/24 unter Leitung von Chefdirigentin Joana Mallwitz. Sie folgt damit Christoph Eschenbach, der diese Position ab 2019 vier Spielzeiten innehatte. Als Ehrendirigent ist Iván Fischer, Chefdirigent von 2012 bis 2018, dem Orchester weiterhin sehr verbunden.

1952 als Berliner Sinfonie-Orchester (BSO) gegründet, erfuhr das heutige Konzerthausorchester Berlin von 1960 bis 1977 unter Chefdirigent Kurt Sanderling seine entscheidende Profilierung und internationale Anerkennung. Seine eigene Spielstätte erhielt es 1984 mit Wiedereröffnung des restaurierten Schauspielhauses am Gendarmenmarkt. Zehn Jahre später wurde das BSO offizielles Hausorchester am nun umgetauften Konzerthaus Berlin und trägt seit 2006 dazu passend seinen heutigen Namen. Dort spielt es pro Saison mehr als 100 Konzerte. Außerdem ist es regelmäßig auf Tourneen und Festivals im In- und Ausland zu erleben. An der 2010 gegründeten Kurt-Sanderling-Akademie bilden die Musiker*innen hochbegabten Orchesternachwuchs aus.

Einem breiten Publikum auf höchstem Niveau gespielte Musik nah zu bringen, ist dem Konzerthausorchester wesentliches Anliegen. Dafür engagieren sich die Musiker*innen etwa bei „Mittendrin“, wobei das Publikum im Konzert direkt neben Orchestermitgliedern sitzt, als Mitwirkende in Clipserien im Web wie dem mehrfach preisgekrönten #klangberlins oder in den Streams „Spielzeit“ auf der Webplattform „twitch“. Die Verbundenheit mit Berlin zeigt sich im vielfältigen pädagogischen und sozialen Engagement des Orchesters mit diversen Partnern in der Stadt.

Michael Sanderling ist seit 2021 Chefdirigent des Luzerner Sinfonieorchesters. Seiner Ernennung folgte eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Ziel, das Orchester im spätromantischen Repertoire wie Bruckner, Mahler und Strauss weiterzuentwickeln. Unter seiner Leitung tourte das Luzerner Sinfonieorchester durch Asien, Südamerika und Deutschland. Besondere Aufmerksamkeit erregte die Aufführung von Schostakowitschs 10. Sinfonie im Wiener Konzerthaus, begleitet von William Kentridges Animationsfilm „Oh to Believe in Another World“. Dieses Werk war zuvor am KKL Luzern und am Pompeji Theatrum Mundi uraufgeführt worden.

Seit Beginn seiner Amtszeit als Chefdirigent sind mehrere hochgelobte CDs erschienen. Dazu gehören ein 2023 bei Warner Classics erschienener Brahms-Zyklus mit den vier Sinfonien sowie seiner „Fünften“ – einem von Arnold Schönberg orchestrierten Klavierquartett – und eine Aufnahme der Klavierkonzerte von Schumann und Grieg mit Elisabeth Leonskaja.

Als Gastdirigent dirigiert Michael Sanderling führende Orchester auf der ganzen Welt wie die Berliner Philharmoniker, das Gewandhausorchester Leipzig, das Indianapolis Symphony Orchestra, das Hong Kong Philharmonic Orchestra, das Royal Concertgebouw Orchestra, das Orchestre de Paris, das Philharmonia Orchestra in London, das NHK Symphony Orchestra und viele andere.

Von 2011 bis 2019 war Michael Sanderling Chefdirigent der Dresdner Philharmonie. In dieser Zeit etablierte sich das Orchester als eines der führenden Ensembles Deutschlands. Mit ihnen trat er sowohl auf der Konzertbühne in Dresden als auch auf zahlreichen internationalen Tourneen auf, davon zeugen Aufnahmen sämtlicher Sinfonien Beethovens und Schostakowitschs für Sony Classical. Zuvor war er Chefdirigent der Kammerakademie Potsdam, wo er von 2006 bis 2011 künstlerischer Leiter war.

Michael Sanderlings umfangreiche Diskographie umfasst neben den oben genannten Aufnahmen auch Aufnahmen bedeutender Werke von Dvořák, Schumann, Prokofjew und Tschaikowsky sowie Werke für Violoncello und Orchester von Bloch, Korngold, Bruch und Ravel mit Edgar Moreau und dem Luzerner Sinfonieorchester.

2011 dirigierte er die Neuproduktion von Sergej Prokofjews „Krieg und Frieden“ an der Oper Köln, für die er von der Zeitschrift Opernwelt zum „Dirigenten des Jahres“ gewählt wurde.

Michael Sanderling ist ein leidenschaftlicher Förderer junger Musiker. Er unterrichtet an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst am Main und arbeitet regelmäßig mit dem Schleswig-Holstein Festival Orchestra zusammen. Von 2003 bis 2013 war er Chefdirigent des Jugendorchesters der Deutschen Streicherphilharmonie.

Cellist Sheku Kanneh-Masons Karriere und Auftritte führen ihn in alle Welt. Ob er für Kinder in einer Schulaula, in einem Underground-Club oder in den führenden Konzertsälen der Welt als Solist mit Orchestern wie den Los Angeles Philharmonic, dem Orchestre de Paris oder dem Royal Philharmonic Orchestra auftritt – Sheku sieht seine Aufgabe darin, Musik allen zugänglich zu machen. Neben seiner Karriere als Cello-Solist tourt er regelmäßig mit seiner Schwester Isata am Klavier durch Europa und Asien. Seit seinem Debüt 2017 ist er jeden Sommer bei den BBC Proms aufgetreten. Shekus Album „Elgar“ kam 2020 auf Platz 8 der offiziellen britischen Albumcharts. Damit war er der erste Cellist in den britischen Top 10.

Sheku Kanneh-Mason ist Absolvent der London Royal Academy of Music, wo er bei Hannah Roberts studierte. 2022 wurde er dort zum ersten Menuhin-Gastprofessor für Performance Mentoring ernannt. Er ist Botschafter für die Juvenile Diabetes Research Foundation, Future Talent und Music Masters. 2020 wurde auf der New Year's Honours List zum Mitglied des Most Excellent Order of the British Empire (MBE) ernannt. Er spielt ein Matteo-Goffriller-Cello aus dem Jahr 1700, das ihm als Dauerleihgabe zur Verfügung steht.