11.00 Uhr

cappella academica, Christiane Silber

Konzerthausorchester Berlin

Joana Mallwitz Dirigentin

Igor Levit Klavier

Programm

Joseph Haydn (1732–1809)

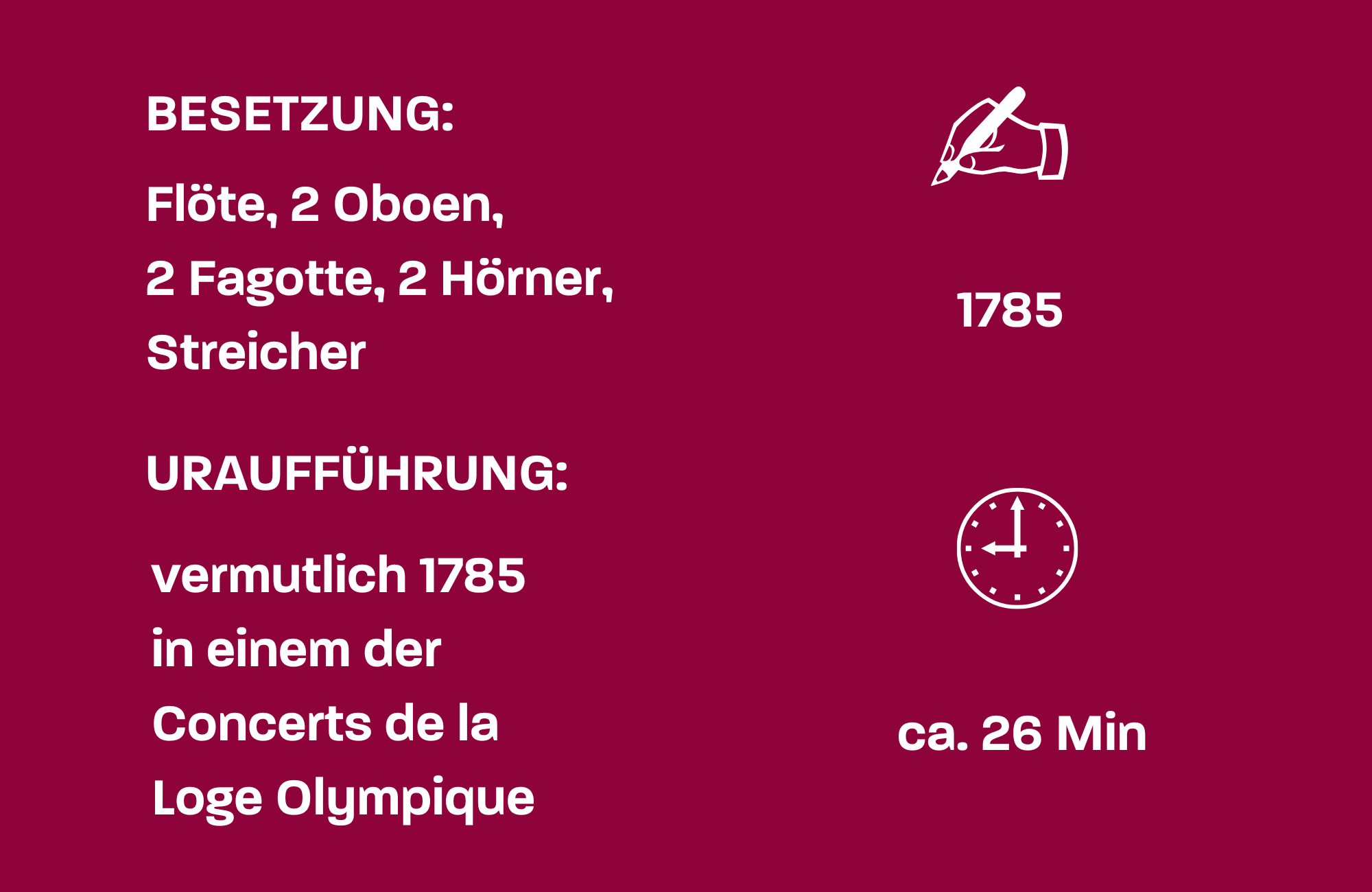

Sinfonie Nr. 83 g-Moll Hob. I:83 („La Poule“)

Allegro spiritoso

Andante

Menuetto. Allegro – Trio

Finale. Vivace

Béla Bartók (1881–1945)

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 BB 127 Sz 119

Allegretto

Adagio religioso

Allegro vivace

PAUSE

Igor Strawinsky (1882–1971)

Petruschka. Ballettmusik für Orchester (Fassung von 1947)

1. Bild: Jahrmarkt in der Fastnachtswoche

2. Bild: Bei Petruschka

3. Bild: Beim Mohren

4. Bild: Jahrmarkt in der Fastnachtswoche, gegen Abend

Der Ursprung der Musik ist das Singen, und mit dem Singen entstanden die ersten Lieder. Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts Komponisten mit Bleistift, Notizbuch und Phonograph in entlegene Dörfer reisten, war dies in Europa vor dem Ersten Weltkrieg die letzte Chance, noch unverfälschte Melodien und Tänze in ihrem ursprünglichen sozialen Umfeld aufzuzeichnen und zu dokumentieren. Béla Bartók reiste beispielsweise durch Ungarn und Rumänien (später auch durch Nordafrika) und ließ sich vom Gehörten für das eigene Schaffen inspirieren. Igor Strawinsky wiederum integrierte ihm aus der russischen Volksmusik vertraute Idiome, ohne eine solch elementare Feldforschung zu betreiben. Für den von Bartók eingeschlagenen Weg zeigte Strawinsky selbst in späten Jahren nur wenig Verständnis: „Jedoch konnte ich nie seine lebenslange Vorliebe für die ungarische Folklore teilen. Diese Hingabe war gewiss echt und rührend, aber ich konnte nicht umhin, den großen Musiker zu bedauern.“ Doch auch schon früher waren volksmusikalische Elemente in die Kunstmusik eingezogen – bei Bach ebenso wie bei Telemann, aber auch Haydn und Brahms fühlten sich etwa der ungarischen Musik verbunden…

Sinfonie Nr. 83 g-Moll Hob. I:83 („La Poule“)

Zwar war Joseph Haydn zu Beginn der 1780er Jahre als Kapellmeister vollkommen in den umfangreichen musikalischen Betrieb der Esterhazyschen Hofkapelle eingebunden – neben Sinfonien und Kammermusik gelangten zahlreiche Opern zur Aufführung –, doch auch außerhalb der ländlich abgeschiedenen Residenz bei nahezu allen Musikern und Musikliebhabern in kleinen Städten wie europäischen Metropolen bekannt. Mit dazu beigetragen hat Haydn selbst nicht nur durch die Vielfalt seines instrumentalen Œuvres, sondern mehr noch durch seine ebenso geschickte wie geschäftstüchtige Vermarktung der eigenen Werke – etwa indem er in mehreren Verlagen gleichzeitig veröffentlichte. Auf diese Weise stillte er in Wien, London und Paris den Wunsch nach immer neuen, originell gestalteten Werken. So erhielt Haydn im Jahre 1782 aus London den Auftrag für drei neue Sinfonien (Nr. 76–78), darüber hinaus eine persönliche Einladung, die er allerdings zu jener Zeit nicht annehmen konnte.

Ein weiterer Auftrag (für die Sinfonien Nr. 82–87) erging um den Jahreswechsel 1784/85 an ihn aus Paris durch François-Marie Rigoley, Mitbegründer der Concerts de la Loge Olympique, einem von sechs führenden Unternehmen, die bereits zu jener Zeit einem interessierten adeligen wie bürgerlichen Publikum Sinfonien, konzertante Sinfonien wie auch Solo-Konzerte präsentierten. Die Veranstaltungen der Concerts de la Loge Olympique waren allerdings nicht öffentlich zugänglich, sondern den Mitgliedern der finanziell tragenden Freimaurerlogen de la Parfaite Estime & Société Olympique vorbehalten. Das finanzielle Gewicht des Unternehmens drückte sich nicht nur in der mit bis zu 65 Musikern besonders großen Stärke des Orchesters aus, sondern auch im Honorar, das Haydn für jedes neue Werk offeriert wurde und das mit 25 Louis d’or beim Fünffachen des damals üblichen lag. Gerechtfertigt war diese Summe insbesondere durch die herausragende und sogleich in ihren Bann ziehende musikalische Qualität jeder einzelnen Partitur – und dies, obwohl Haydn lediglich aus zweiter oder dritter Hand Informationen über die Stadt, das Orchester oder die Vorlieben des Publikums erhalten hatte. So schreibt der „Mercure de France“ am 12. April 1788: „Man hat bei fast allen Konzerten Sinfonien von Herrn Haydn aufgeführt. Jeden Tag nimmt man sie besser wahr, und als Konsequenz bewundert man umso mehr die Produktionen dieses großen Genies, das es in jedem seiner Stücke so gut versteht, aus einem einzelnen Thema so reiche und so verschiedenartige Entwicklungen abzuleiten, im Unterschied zu den anderen unschöpferischen Komponisten, die ständig von einer Idee zur nächsten weitergehen, ohne eine einzige in veränderten Formen präsentieren zu können, und die ohne Verbindung und ohne Geschmack in mechanischer Weise ständig Effekt auf Effekt häufen.“

Diese Charakterisierung trifft auch auf die heute als Nr. 83 gezählte Sinfonie g-Moll zu, deren erstmals im Jahre 1831 in Zürich nachweisbarer Beiname „La Poule“ (Die Henne) auf das Seitenthema des Kopfsatzes anspielt. Der Kontrast zum kernigen ersten Thema könnte kaum größer sein, und doch sind die beiden im Ausdruck so unterschiedlichen Gedanken durch den punktierten Rhythmus miteinander verbunden. Markante Kontraste finden sich auch im nachfolgenden langsamen Satz – sowohl dynamisch als auch hinsichtlich der Dichte der Instrumentierung und harmonischen Schärfe. Einzigartig dürfte der kompositorische Witz sein, in den beiden Violinen einen schlichten Terzklang ganze 22 Mal zu wiederholen und in der Lautstärke auslaufen zu lassen. Das Menuett (und sein Trio) wird vor allem durch die klangliche Kombination von Flöte und Violine geprägt; das tänzerische Finale steht (kaum hörbar) im 12/8-Takt und lässt über weite Strecken das Bild eines ländlichen Festes vor dem inneren Auge entstehen.

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 BB 127 Sz 119

Es herrschte Krieg in Europa, als Béla Bartók und seine Frau Ditta in der zweiten Oktoberwoche 1940 Budapest für immer verließen und auf einer mühsamen Reiseroute über den Balkan, Italien, die Schweiz, Frankreich und Spanien endlich Lissabon erreichten. Hier, am westlichen Ende des Kontinents, schifften sie sich auf einem der großen Passagierdampfer nach New York und in die Neue Welt ein – eine Reise, die sowohl biographisch als auch schöpferisch einen Einschnitt bedeutete. Auch wenn das Ehepaar bald wieder als Klavierduo konzertierte und Bartók an der Columbia University eine kleine, aber vorteilhafte Anstellung erhielt („Es wurde ganz und gar mir überlassen, was für eine Arbeit ich wählen sollte – ich brauche keine Vorlesungen zu halten.“), gestaltete sich die gesamte Lebenssituation schwierig und belastend. Die Geräuschkulisse der niemals ruhenden Stadt und die zunächst laute Wohnumgebung zehrten ebenso an den Nerven wie die Rücksichtslosigkeit des kommerzialisierten Musiklebens und der Musikkritik. Mit dem Ende 1941 erfolgten Eintritt der USA in den Krieg änderte sich Bartóks Status als Einwanderer, und die Sorge war zeitweise groß, ob auch der Sohn Péter gegen die Mühlen der Bürokratie ankommen würde.

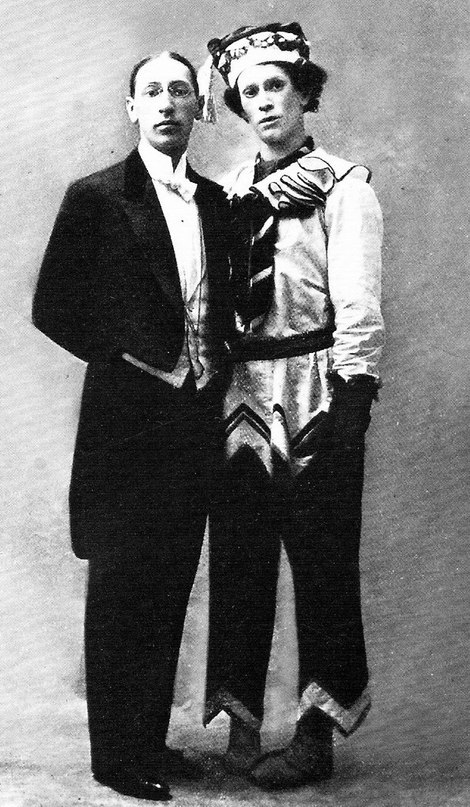

Béla Bartók und seine Frau Ditta

In dieser Zeit verstummte Bartók für knapp drei Jahre als Komponist – bis ihn der in Boston wirkende Dirigent Serge Kussewitzky im Sommer 1943 um die Komposition des späteren Concerto for Orchestra bat. Trotz starker gesundheitlicher Beeinträchtigungen – zunächst eine völlige Erschöpfung, dann eine Leukämieerkrankung – entwickelte Bartók in der Folge eine außerordentliche Produktivität: Neben einer Sonate für Violine allein (1944) und einem Ukrainischen Volkslied (1945) entstanden in den letzten Monaten bis zu seinem Tod das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 sowie die Skizzen für ein Konzert für Bratsche und Orchester. Beide Werke wurden von seinem ehemaligen Schüler Tibor Serly (1901–1978) vollendet: Der Partitur des Klavierkonzerts fehlten nur die letzten 17 Takte, und das Violakonzert konnte ausgearbeitet werden.

Auch wenn eine Widmung in der Partitur fehlt, so liegt es doch nahe, dass Bartók sein letztes Klavierkonzert seiner zweiten Frau und früheren Klavierschülerin Ditta Pásztory (1903–1982) zueignen wollte, mit der er seit den 1920er Jahren als Duo aufgetreten war – zuletzt am 31. Januar 1943 mit einer Aufführung der zum Klavierkonzert umgearbeiteten Sonate für zwei Klaviere und Schlagwerk mit dem New York Philharmonic unter der Leitung von Fritz Reiner. Wie schon beim Concerto ist auch im Klavierkonzert ein neuer Tonfall zu beobachten, der gewissermaßen die Erfahrungen (und Notwendigkeiten) der Neuen Welt spiegelt: Zugänglichkeit der musikalischen Sprache und Klarheit der Struktur. Dies betrifft im Kopfsatz etwa die Griffigkeit des Hauptthemas (vom Klavier in Oktaven gespielt) wie auch die auf Liszt verweisenden Orchesterakkorde. Bei dem mit Adagio religioso überschriebenen langsamen Satz stellt Bartók musikalisch einen engen Bezug zum „Dankgesang eines Genesenden an die Gottheit“ aus Beethovens Streichquartett a-Moll op. 132 her, um das Finale kraftvoll zu beginnen und geradezu optimistisch zu beschließen.

Petruschka. Ballettmusik für Orchester (Fassung von 1947)

Nicht erst die niederschmetternden Erfahrungen des Ersten Weltkriegs sorgten für gleich mehrere künstlerische Revolutionen und eine neue Ästhetik. Denn schon kurz nach der Wende zum 20. Jahrhundert machte sich in nahezu allen europäischen Metropolen eine vielgestaltige Avantgarde bemerkbar, die mit der als überkommen empfundenen romantischen Tradition brach und nach neuen Idealen suchte. So warf man in Russland den zum Kernrepertoire zählenden Ballettmusiken von Pjotr Tschaikowsky eine sinfonische Überfrachtung vor, ebenso eine zu starke Durchbildung der Partitur – genau jene Aspekte, die zur historischen Bedeutung der Werke beigetragen haben. Doch auch die von den Zeitgenossen als kompositorischer Affront empfundenen Partituren von Igor Strawinsky sind als sinfonisch zu bezeichnen – allerdings werden sie nicht durchwegs von einer primär melodisch orientierten, auf tonalen Bezügen basierenden Sprache bestimmt, sondern sind über weite Strecken vor allem rhythmisch geprägt. Dies betrifft letztlich all jene Kompositionen, die Sergej Diaghilew für seine berühmten Ballets Russes in Auftrag gab: „L’oiseau de feu“ (Der Feuervogel, 1910), „Petruschka“ (1911) und „Le sacre du pintemps“ (Die Frühlingsweihe, 1913).

Die musikalische Keimzelle zu „Petruschka“ bildete zunächst ein Konzertstück für Klavier und Orchester. Während der Arbeit daran plagte jedoch Strawinsky nach eigenen Aussagen „die hartnäckige Vorstellung einer Gliederpuppe, die plötzlich Leben gewinnt und durch das teuflische Arpeggio ihrer Sprünge die Geduld des Orchesters so sehr erschöpft, dass es sie mit Fanfaren bedroht.“ Von dieser Idee zeigte sich Diaghilew begeistert. Gemeinsam entwarfen sie das Szenario für ein Ballett, in dessen Mittelpunkt drei Protagonisten stehen sollten: der ewig unglückliche Petruschka, eine Ballerina und der finstere Mohr. Sie alle sind zunächst nur Gliederpuppen in der Jahrmarktsbude eines Gauklers, bevor sie zum Leben erwachen und eigene Gefühle und Leidenschaften wie Liebe, Hass und Eifersucht entwickeln: Sowohl Petruschka als auch der Mohr umwerben die Ballerina. Schließlich wird Petruschka von seinem Rivalen ermordet – um am Ende als unsterblicher Geist wiederzukehren.

Den szenischen und musikalischen Hintergrund der Handlung bildet ein buntes Jahrmarktstreiben. Hierfür entwirft Strawinsky in seiner Partitur eine farbige Collage aus verschiedenen Stilen – von russischer Volksmusik über Walzerthemen bis hin zu einem französischen Gassenhauer. Diese heterogenen Elemente werden teilweise blockhaft nebeneinandergestellt, teilweise auch übereinandergeschichtet. So gerät etwa das ungelenke Werben des Mohren um die angebetete Ballerina zu einer köstlichen Parodie: Im „Pas de deux“ wollen sich die jeweiligen musikalischen Themen einfach nicht zusammenfügen…

Wenn auch Strawinskys Musik bei einigen Zeitgenossen auf Ablehnung stieß, erkannten doch andere wie etwa Claude Debussy die Bedeutung der Partitur: „Lieber Freund! Ihnen habe ich es zu verdanken, dass ich wunderschöne Pfingstferien in der Gesellschaft von Petruschka, dem schrecklichen Mohren und der reizenden Ballerina verbrachte. Es hat darin eine klingende Magie, eine geheimnisvolle Verwandlung mechanischer Seelen in menschliche durch einen Zauber, den bisher offenbar nur Sie entdeckt haben.“

Das Konzerthausorchester Berlin spielt seit der Saison 2023/24 unter Leitung von Chefdirigentin Joana Mallwitz. Sie folgt damit Christoph Eschenbach, der diese Position ab 2019 vier Spielzeiten innehatte. Als Ehrendirigent ist Iván Fischer, Chefdirigent von 2012 bis 2018, dem Orchester weiterhin sehr verbunden.

1952 als Berliner Sinfonie-Orchester (BSO) gegründet, erfuhr das heutige Konzerthausorchester Berlin von 1960 bis 1977 unter Chefdirigent Kurt Sanderling seine entscheidende Profilierung und internationale Anerkennung. Seine eigene Spielstätte erhielt es 1984 mit Wiedereröffnung des restaurierten Schauspielhauses am Gendarmenmarkt. Zehn Jahre später wurde das BSO offizielles Hausorchester am nun umgetauften Konzerthaus Berlin und trägt seit 2006 dazu passend seinen heutigen Namen. Dort spielt es pro Saison mehr als 100 Konzerte. Außerdem ist es regelmäßig auf Tourneen und Festivals im In- und Ausland zu erleben. An der 2010 gegründeten Kurt-Sanderling-Akademie bilden die Musiker*innen hochbegabten Orchesternachwuchs aus.

Einem breiten Publikum auf höchstem Niveau gespielte Musik nah zu bringen, ist dem Konzerthausorchester wesentliches Anliegen. Dafür engagieren sich die Musiker*innen etwa bei „Mittendrin“, wobei das Publikum im Konzert direkt neben Orchestermitgliedern sitzt, als Mitwirkende in Clipserien im Web wie dem mehrfach preisgekrönten #klangberlins oder in den Streams „Spielzeit“ auf der Webplattform „twitch“. Die Verbundenheit mit Berlin zeigt sich im vielfältigen pädagogischen und sozialen Engagement des Orchesters mit diversen Partnern in der Stadt.

Seit der Saison 2023/24 ist Joana Mallwitz Chefdirigentin und Künstlerische Leiterin des Konzerthausorchesters Berlin.

Spätestens seit ihrem umjubelten Debüt bei den Salzburger Festspielen 2020 mit Mozarts „Cosi fan tutte“ zählt Joana Mallwitz zu den herausragenden Dirigent*innenpersönlichkeiten ihrer Generation. Ab 2018 als Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg tätig, wurde sie 2019 als „Dirigentin des Jahres“ ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren war sie an der Nationale Opera Amsterdam, dem Opera House Covent Garden, an der Bayerischen Staatsoper, der Oper Frankfurt, der Royal Danish Opera, der Norwegischen Nationaloper Oslo und der Oper Zürich zu Gast.

Konzertengagements führten sie zum Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, HR- und SWR-Sinfonieorchester, den Dresdner Philharmonikern, dem Philharmonia Orchestra London, den Münchner Philharmonikern, dem City of Birmingham Symphony Orchestra, dem Orchestre National de France, dem Orchestre de Paris und den Göteborger Symphonikern und als Porträtkünstlerin zum Wiener Musikverein.

Nach ihrem langjährigen Engagement als Kapellmeisterin am Theater Heidelberg trat Mallwitz zur Spielzeit 2014/2015 als jüngste Generalmusikdirektorin Europas ihr erstes Leitungsamt am Theater Erfurt an. Dort rief sie die Orchester-Akademie des Philharmonischen Orchesters ins Leben und begründete das Composer in Residence-Programm „Erfurts Neue Noten“. Ihre ebenfalls in dieser Zeit konzipierten „Expeditionskonzerte“ wurden auch am Staatstheater Nürnberg und als Online-Format ein durchschlagender Erfolg.

In Hildesheim geboren, studierte Joana Mallwitz an der Hochschule für Musik und Theater Hannover Dirigieren bei Martin Brauß und Eiji Oue sowie Klavier bei Karl-Heinz Kämmerling und Bernd Goetzke.

Joana Mallwitz ist Trägerin des Bayerischen Verfassungsordens und des Bundesverdienstkreuzes. Sie lebt mit Mann und Sohn in Berlin.

In ihrer Debütsaison 2023/24 nahm Joana Mallwitz mit dem Konzerthausorchester Berlin Werke von Kurt Weill auf. Sie erschienen vor kurzem bei Deutsche Grammophon, wo die Chefdirigentin Exklusivkünstlerin ist. Im Frühsommer 2024 kam „Momentum“, ein Dokumentarfilm von Günter Atteln über ihren Weg ans Konzerthaus Berlin, in die Kinos.

Igor Levit ist Artist of the Year der Gramophone Classical Music Awards und Music America’s Recording Artist of the Year 2020. Im Juni 2022 wurde seinem Album „On DSCH“ sowohl der Award Recording of the Year als auch der Instrumental Award des BBC Music Magazines zugesprochen. Seit Frühjahr 2022 ist Igor Levit Co-Künstlerischer Leiter des Musikfestivals Heidelberger Frühling. Mit dem Lucerne Festival hat er das mehrtägige Klavier-Fest ins Leben gerufen, das im Mai 2025 zum dritten Mal stattfand.

In der Saison 2024/25 gab Igor Levit Rezitale in ganz Europa und den USA. Zum Antritt von Christian Thielemann als neuer Generalmusikdirektor an der Staatsoper Unter den Linden eröffnete er mit der Staatskapelle Berlin die neue Saison. Weitere Höhepunkte waren ein Prokofjew-Zyklus mit dem Budapest Festival Orchestra und Iván Fischer sowie Aufführungen des Klavierkonzerts von Ferruccio Busoni mit Sir Antonio Pappano, dem Gewandhausorchester Leipzig sowie dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

In Nizhni Nowgorod geboren, siedelte Igor Levit im Alter von acht Jahren mit seiner Familie nach Deutschland um. Sein Klavierstudium an der HMTM Hannover absolvierte er mit der höchsten Punktzahl in der Geschichte des Instituts. Im Frühjahr 2019 erfolgte der Ruf als Professor für Klavier an seine Alma Mater. 2018 wurde er zum achten Preisträger des renommierten „Gilmore Artist Award“ ernannt, welcher nur alle vier Jahre an einen klassischen Pianisten vergeben wird und als einer der höchstdotierten und prestigeträchtigsten Musikpreise weltweit gilt. Für sein politisches Engagement wurde Igor Levit 2019 der 5. Internationale Beethovenpreis verliehen. Im Januar 2020 folgte die Auszeichnung mit der „Statue B“ des Internationalen Auschwitz Komitees anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz. Seine 53 während des Lockdowns im Frühjahr 2020 auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gestreamten Hauskonzerte fanden weltweite Resonanz. Im Herbst 2020 wurde ihm dafür der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen. In seiner Wahlheimat Berlin spielt Igor Levit auf einem Steinway D Konzertflügel – eine Schenkung der Stiftung Independent Opera at Sadler’s Wells.

Bevor unser superlangsamer Aufzug Süd auf unbestimmte Zeit eine Renovierungspause einlegt und wir alle in die sommerliche Spielzeitpause starten, haben wir noch einen kleinen Rekord aufgestellt – für die (zumindest vorerst) letzte Folge hat er sich mit acht von zwölf aktuellen Stipendiatinnen & Stipendiaten unserer Orchesterakademie auf den Weg nach oben gemacht.

Unsere Fragen haben Flötist Giorgio Bani und Geiger David Navarro beantwortet – für die Antworten aller wäre selbst die Fahrt im Aufzug Süd nicht lang genug gewesen!

Auf dem Programm dieses Mal: Ein Huhn und ein Drama unter russischen Jahrmarktspuppen – aka Haydns Sinfonie Nr. 83 und Strawinskys Petruschka-Suite.