11.00 Uhr

cappella academica, Christiane Silber

Akademie für alte Musik Berlin

Bernhard Forck Konzertmeister

Xenia Löffler Oboe

Ernst Schlader Klarinette

Erwin Wieringa Horn

Christian Beuse Fagott

Das Programm

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Divertimento Es-Dur für 2 Klarinetten, 2 Hörner und Streicher KV 113 (1. Fassung)

Allegro

Andante

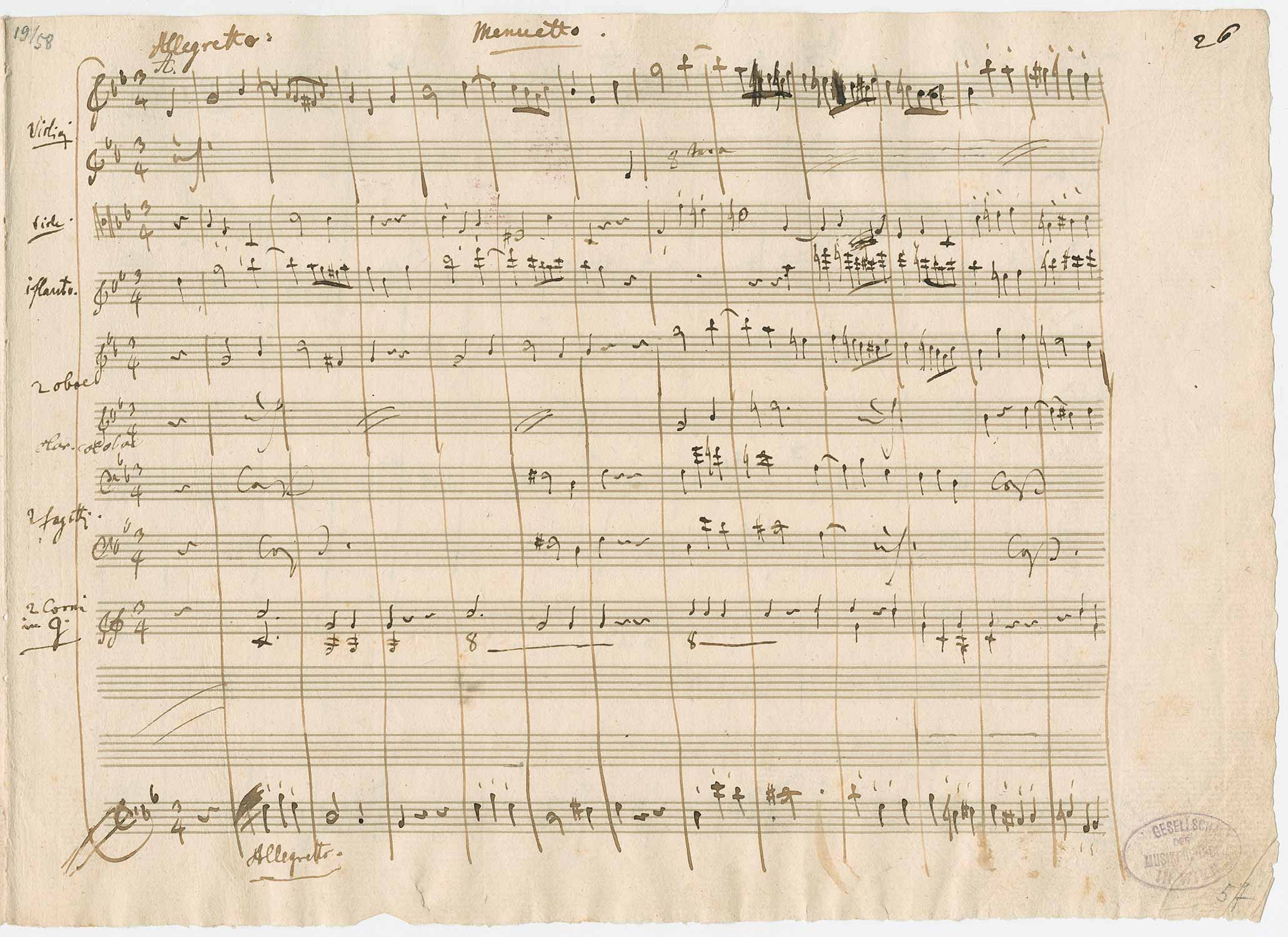

Menuetto. Trio

Allegro

Sinfonia concertante Es-Dur für Oboe, Klarinette, Horn, Fagott und Orchester

KV 297b

Allegro

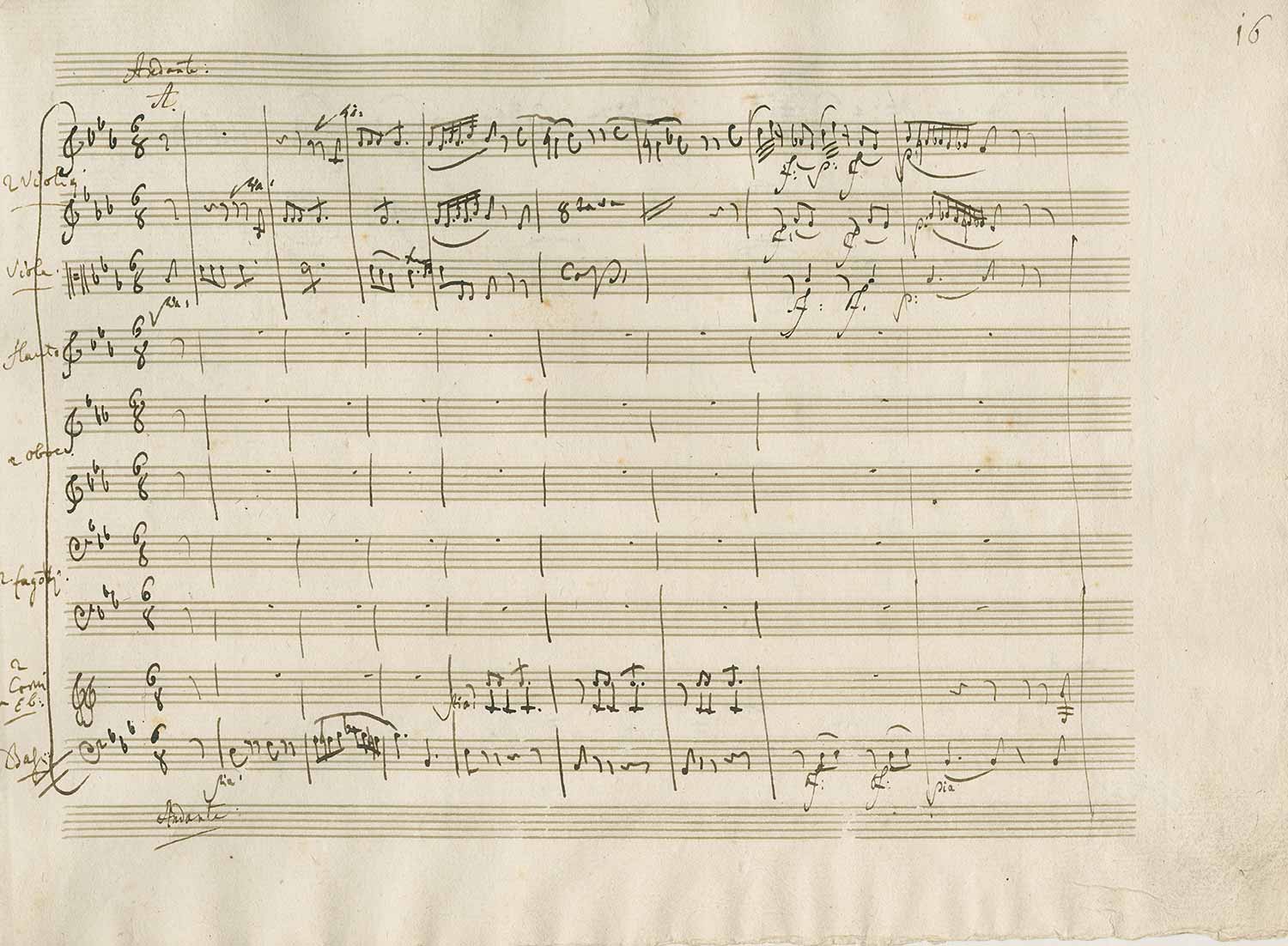

Adagio

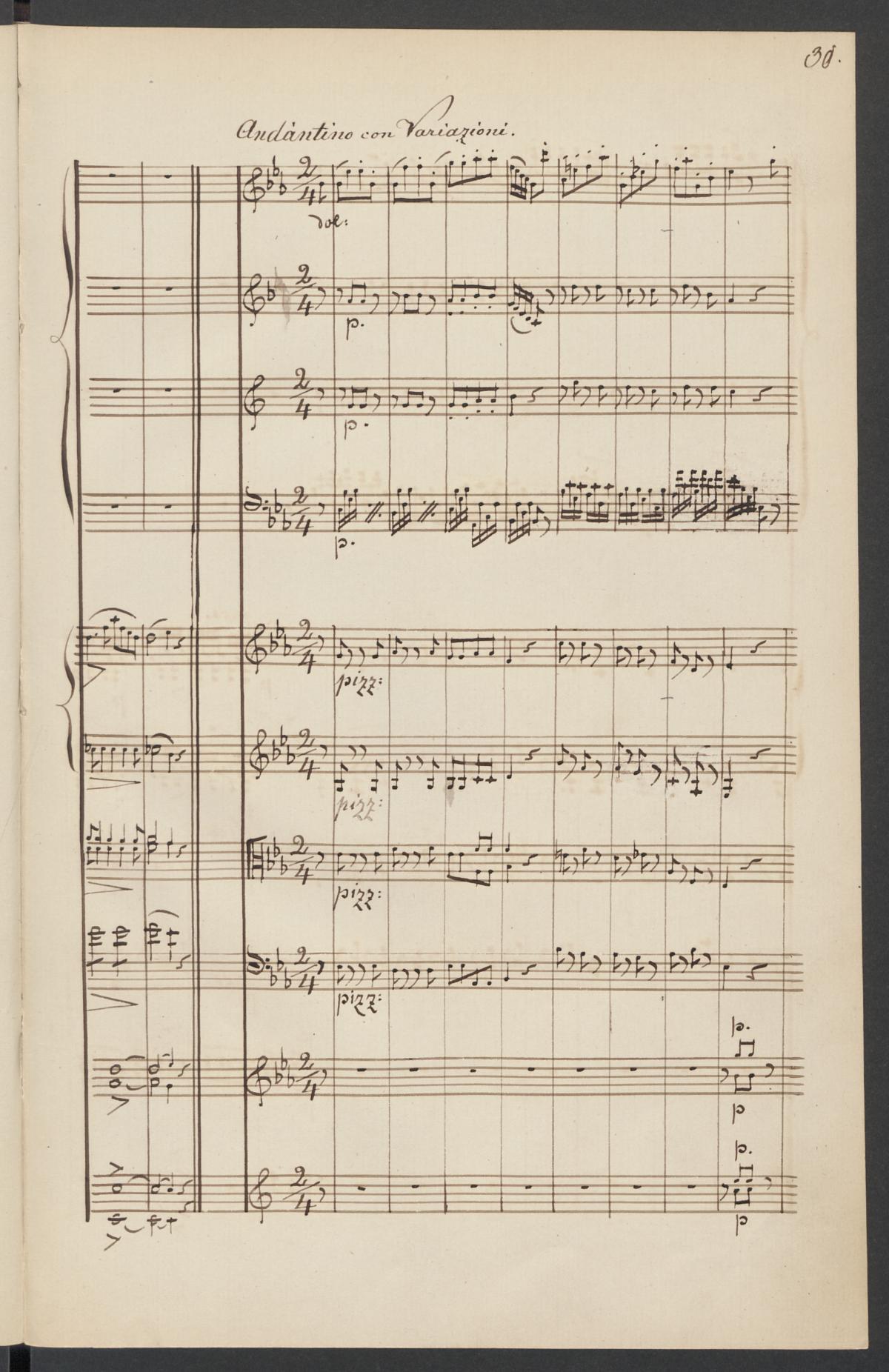

Andantino con variazioni

Pause

Sinfonie Nr. 40 g-Moll KV 550

Molto allegro

Andante

Menuetto. Allegretto

Allegro assai

Ob es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Biografie und Werk gibt oder ob sich eine künstlerische Arbeit unabhängig von den Lebensumständen ihres Schöpfers entwickelt – das ist ein viel diskutiertes Thema, das wohl niemals endgültig zu ergründen sein wird. Im Falle von Mozarts Sinfonie g-Moll KV 550, die 1788 in einer Lebensphase voller Sorgen entstand, tritt das „Rätselhafte“ des Phänomens Mozart besonders deutlich hervor. Doch die Musik spricht ihre eigene Sprache: mit leidenschaftlichen, leicht fassbaren und meisterlich verarbeiteten Themen.

Als 13-Jähriger reiste Mozart zum ersten Mal nach Italien, und auch im folgenden Jahr verbrachte er längere Zeit im gelobten Land der Musik. Die hier gesammelten Erfahrungen, darunter eine Audienz beim Papst und ein Besuch in Pompeji, mögen ihn ebenso geprägt haben wie seine intensiven Studien beim Kontrapunktlehrer Padre Giovanni Battista Martini in Bologna. In dem 1771 in Mailand entstandenen Divertimento Es-Dur KV 113 verwendete er erstmals Klarinetten und damit eine für ihn ganz neue Klangfarbe. – Lange suchte Mozart eine feste Anstellung, auch während seines Paris-Aufenthaltes 1778. Er fand sie nicht, erhielt aber einen Kompositionsauftrag für eine Sinfonia concertante. Auch wenn im Hinblick auf seine Entstehung und Überlieferung viele Fragen offen sind, hat das reizvolle Werk für vier Solobläser und Orchester seinen festen Platz im Konzertsaal. Ebenso wie die Sinfonie und das Divertimento wird es von der Akademie für Alte Musik im Originalklang präsentiert.

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento Es-Dur KV 113

Am 13. Dezember 1769 trat der damals 13-jährige Wolfgang Amadeus Mozart gemeinsam mit seinem Vater eine Reise an, die ihm zum ersten Mal in seinem Leben nach Italien führen sollte. Gerade war er zum dritten (unbesoldeten) Konzertmeister der Salzburger Hofkapelle ernannt worden, schon verabschiedete er sich in einen längeren Urlaub: Über die Alpen ging es ins gelobte Land der Musik. Seit der Renaissance war Italien Sehnsuchtsort vieler Künstler und Ziel der sogenannten Kavaliertstour von Söhnen der oberen Stände.

Mozart allerdings war seit seinem sechsten Lebensjahr – immer in Begleitung des Vaters oder anderer Familienmitglieder – auf Reisen; als Wunderkind präsentierte er seine außerordentlichen Fertigkeiten, auch wurden wichtige Kontakte geknüpft. Zwischen 1762 und 1773 hielt er sich gerade einmal rund vier Jahre in seiner Geburtsstadt Salzburg auf. Eine Heimat im Sinne eines festen Bezugspunkts gab es für ihn während dieser Jahre nicht.

Auch diesmal, Ende 1769, galt es, den musikalischen Horizont zu erweitern, sich an bisher unbekannten Schauplätzen als Musiker und Komponist zu bewähren, weitere musikalische Möglichkeiten zu erkunden, um schließlich, Gipfel aller Träume, in Italien eine ehrenvolle Anstellung zu finden. Vater und Sohn passierten Innsbruck, Brixen und Bozen und erreichten schließlich Verona. Hier, in der Accademia Filarmonica jener Stadt, die Shakespeare 1596 zum Schauplatz seiner Romeo-und-Julia-Tragödie erhoben hatte, gab Wolfgang Amadeus Mozart am 5. Januar 1770 sein erstes Konzert auf italienischem Boden.

Die folgenden Monate waren an Eindrücken kaum zu übertreffen: Das jugendliche Ausnahmetalent schrieb sein erstes Streichquartett und andere Werke wie z.B. die Oper „Mitridate, Re di Ponto“, die dann am 26. Dezember 1770 mit großem Erfolg in Mailand uraufgeführt wurde. Konzert folgte auf Konzert. Auftritte bei Adel und Diplomatie wurden abgelöst von Ausflügen, etwa nach Herculaneum und Pompeji, dessen systematische Erforschung damals gerade begonnen hatte. In Rom gehörte eine Privataudienz beim Papst zum Programm, und in Bologna absolvierte Mozart intensive Studien bei Padre Giovanni Battista Martini, einem der bedeutendsten Kontrapunktlehrer seiner Zeit.

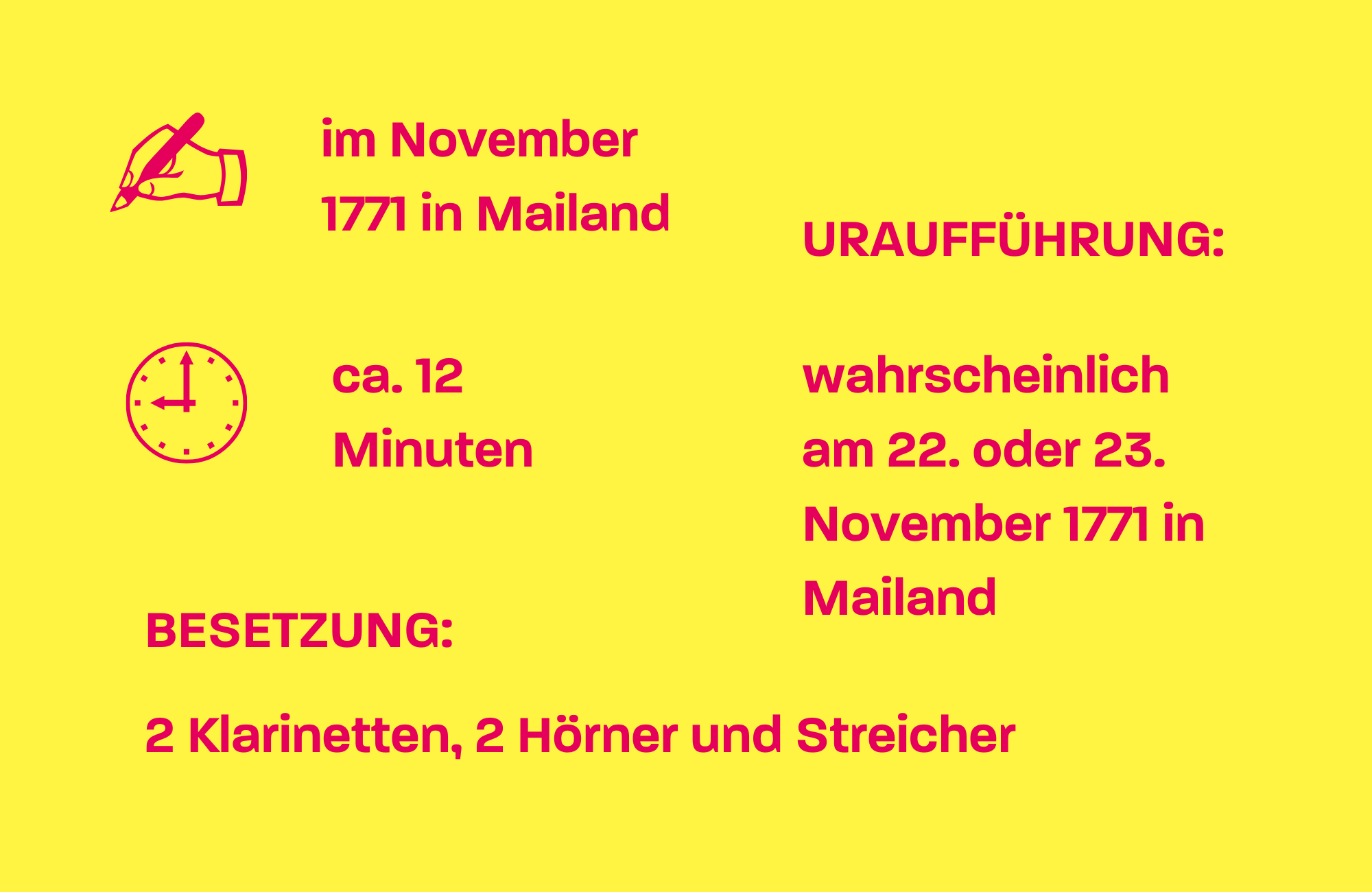

Auch im folgenden Jahr verbrachte Mozart, nach einer gut vier Monate währenden Pause in Salzburg, mit dem Vater einige Monate in Italien und feierte hier einen Erfolg nach dem anderen. Kein Wunder, dass er, inzwischen 15 Jahre alt, „keine lust mehr auf [das zunehmend als engstirnig und provinziell empfundene] salzburg“ hatte, wie er am 21. September von Mailand aus an die Schwester Nannerl schrieb. Mailand war der bevorzugte Aufenthaltsort dieser zweiten Italienreise Mozarts. Hier entstand – wahrscheinlich für ein Konzert am 22. oder 23. November 1771 – das Divertimento Es-Dur KV 113. Dass Leopold Mozart anschließend berichtet hat, „gestern machten wir eine starke Musik“, gilt als Hinweis für die Aufführung der neuen Komposition in Mailand. Ihr Titel weist sie einer der wichtigsten Gattungen der Kammermusik vor der Herausbildung des klassischen viersätzigen Streichquartetts zu.

Allerdings hat Mozart das Werk auch als „Concerto“ bezeichnet und damit auf das konzertierende Prinzip mehrerer Soloinstrumente im Dialog mit dem Orchester nach Art des Concerto grosso verwiesen. Zum ersten Mal in seinem Schaffen hat er hier Klarinetten verwendet und damit Instrumente, die es im Salzburger Orchester vor 1777 nicht gab: ein Indiz für die Berücksichtigung praktischer Gegebenheiten bei der Entstehung neuer Werke. Später hat Mozart sein Divertimento KV 113 auch für andere Bläser eingerichtet.

zurück

zurück

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia concertante Es-Dur KV 297b

Auch 1778 begab sich Mozart auf Reisen – diesmal ging es in Begleitung der Mutter nach Paris. Doch anders als 14 Jahre zuvor, als er das Publikum der französischen Hauptstadt zu Begeisterungsstürmen hingerissen hatte, wurde er nun keineswegs mit offenen Armen empfangen. „Von Paris aus geht der Ruhm und Name eines Mannes von grossem Talente durch die ganze Welt“, hatte der Vater ihm verheißen. Also hoffte Mozart, hier eine Anstellung zu finden oder wenigstens einen Opernauftrag zu erhalten, obwohl er „die verfluchte französische sprache“ als „hundsfüttisch zur Musique“ passend empfand und die Sängerinnen und Sänger als „unausstehlich“. Doch ein Auftrag blieb aus.

Was für ein Lichtblick, dass der Direktor der 1725 gegründeten Pariser Konzertreihe „Concerts spirituels“ Joseph Le Gros ihn in dieser Situation bat, eine Sinfonia concertante zu komponieren. Diese Gattung – ein meist dreisätziges Konzert in der Tradition des Concerto grosso – war neu und damals in Paris sehr beliebt. Nach Solisten für das neue Werk musste Mozart nicht lange suchen. Hielten sich doch gerade vier mit ihm befreundete Mannheimer Musiker in Paris auf: Johann Baptist Wendling (Flöte), Friedrich Ramm (Oboe), Jan Václav Štich, genannt Punto (Horn) und Georg Wenzel Ritter (Fagott). Am 20. April 1778 war die Partitur fertig und wechselte gegen ein vereinbartes Honorar in den Besitz von Le Gros. Nun mussten für die geplante Aufführung nur noch Abschriften der virtuosen Bläserstimmen angefertigt werden.

Doch als die vier Musiker wenig später bei den „Concerts spirituels“ auftraten, hatten sie kein Mozart-Werk vor sich, sondern eines von Giuseppe Cambini (ca. 1746-1825). Was war geschehen? Mozart glaubte an eine Intrige und schrieb voll Ärger an den Vater: „ich habe halt hier auch wieder meine feinde, wo habe ich sie aber nicht gehabt?“ Er beschloss, die Komposition in Salzburg erneut zu Papier zu bringen, denn „ich hab sie noch frisch in meinem kopf“. Doch dazu ist es offenbar nie gekommen, und Le Gros’ Autograf verlor sich im Dunkel der Geschichte. Der einzige Beleg, dass Mozart 1778 in Paris eine „sinfonie concertante“ für Flöte, Oboe, Horn und Fagott komponiert hat, bestand lange Zeit allein in Briefen an den Vater.

Doch ein knappes Jahrhundert später fand sich im Nachlass des Mozartforschers Otto Jahn (1813-1869) die Abschrift einer Sinfonia concertante in Es-Dur. Zwar ist das ursprüngliche Soloinstrument Flöte hier von einem nicht genau zu benennenden Bearbeiter durch eine Klarinette ersetzt, doch wurde das Werk 1886 in die Mozart-Gesamtausgabe übernommen. Obwohl seine Herkunft umstritten ist, erfreut es sich bis heute großer Beliebtheit. Der unterhaltsam-ausgelassene Eröffnungssatz wird einerseits vom Orchester bestimmt, andererseits präsentieren sich die virtuosen Solobläser – mal im Tutti, mal solistisch – wirkungsvoll. Auf ein inniges Adagio folgt das originelle Finale mit seinen zehn Variationen über ein volkstümliches Thema. Jede Variation wird durch eine identische Formel beendet, die an einen strophischen Schlussgesang denken lässt, mit dem die handelnden Personen, etwa einer Opéra comique, das Stück beschließen.

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie Nr. 40 g-Moll KV 550

Zehn Jahre nach der Entstehung der Pariser Sinfonia concertante hatten sich Mozarts Lebensumstände fundamental geändert. Inzwischen war Wien sein Lebensmittelpunkt, auch wenn er ab und an noch immer auf Reisen ging. Am 7. Dezember 1787 war er zum „k. u. k.-Kammermusicus“ mit einem Jahresgehalt von 800 Gulden ernannt worden. Dennoch plagten ihn Geldsorgen. Gerade war er mit Frau und Kindern wieder einmal umgezogen: in den ruhigen Wiener Vorort Alsergrund, wo er nach eigenen Worten „mit mehrerer Muse arbeiten“ konnte. Hier starb im Juni 1788 sein vierter Spross, die Tochter Theresia, an „Gedärmfrais“. Auch um das Wiener Musikleben war es schlecht bestellt. Ein erneuter Krieg Österreichs gegen das Osmanische Reich hatte die Prioritäten von Adel und Bürgertum zuungunsten der Kunst verschoben. Zahlreiche Mozart-Mäzene dienten im Heer oder hatten sich auf ihre Güter zurückgezogen. Privatakademien und Hauskonzerte standen nur selten auf der Tagesordnung; das Kärntnertor-Theater etwa blieb das ganze Jahr geschlossen.

Und doch verstummte Wolfgang Amadeus Mozart nicht – im Gegenteil. Zwischen dem 26. Juni und dem 10. August 1788 komponierte er drei sinfonische Werke: eine Sinfonie in Es-Dur (KV 543), eine in C-Dur („Jupiter“ KV 551) und die am heutigen Abend erklingende in g-Moll (KV 550), die er am 25. Juli 1788 in sein vier Jahre zuvor angelegtes „Verzeichnüß“ eintrug: „Eine Sinfonie. – 2 violini, 1 flauto, 2 oboe, 2 fagotti, 2 Corni, 1 viola e Baßo“. Später erweiterte er diese Besetzung noch um zwei Klarinetten. Es handelt sich um sein 40. und vorletztes sinfonisches Werk, auch „große“ g-Moll-Sinfonie genannt, um sie vom 15 Jahre zuvor entstandenen tonartgleichen „kleinen“ Schwesterwerk KV 183 zu unterscheiden.

Viel ist über den Anlass für die Entstehung dieser großartigen Trias gerätselt worden. Als äußere Anregung können Haydns im Vorjahr in Wien veröffentlichte Pariser Symphonien Nr. 82-84 in denselben Tonarten (C-Dur, g-Moll und Es-Dur) in Betracht gezogen werden. Schließlich hatte Mozart schon einmal, mit seinen sechs Haydn gewidmeten Streichquartetten (KV 387, 421, 428, 458, 464 und 465) künstlerisch auf Werke des Mentors und Freundes reagiert. Allein aus der Tonart g-Moll, die der Literat und Komponist Christian Friedrich Daniel Schubart in seinen Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst mit „Missvergnügen“ sowie „Groll und Unlust“ in Verbindung gebracht hat, auf eine „innere Anregung“ zu schließen, ist sicher zu kurz gedacht.

Keine Frage: Die Umstände, unter denen die Sinfonie g-Moll KV 550 entstanden ist, warnen nachdrücklich davor, einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Biografie und Werk zu konstruieren. Halten wir uns also an die Musik. Hier regieren – abgesehen von Ausnahmen wie dem G-Dur-Trio des 3. Satzes – Tragik, Schmerz und Klage, Resignation und Melancholie. Pauken und Trompeten als traditionelle Attribute äußerlichen Glanzes sucht man vergeblich. Dafür von Beginn an: rastlose Bewegung und erregte Unruhe. Und meisterlich verarbeitete, zu Herzen gehende, leicht fassliche Themen. „Mozart“, hat der italienische Komponist Muzio Clementi einmal im Hinblick auf diese Sinfonie geschrieben, „hat die Grenzen der Musik erreicht und sich drübergeschwungen, die alten Meister, die Modernen und die Nachwelt selbst hinter sich lassend“. Dem ist nichts hinzuzufügen.

1982 in Berlin gegründet, gehört die Akademie für Alte Musik Berlin (kurz „Akamus“) heute zur Weltspitze der historisch informiert spielenden Kammerorchester.

Seit mehr als vier Jahrzehnten beweist das Orchester immer wieder seine Wandlungsfähigkeit mit aufregenden Konzertprojekten und musikalischen Entdeckungsreisen. So leistete „Akamus“ Wesentliches für die Wiederentdeckung der Musik Carl Philipp Emanuel Bachs und Georg Philipp Telemanns. Konsequent und wohl überlegt hat das Ensemble sein Kernrepertoire in Barock und Klassik nach und nach bis ins 19. Jahrhundert ausgeweitet, so jüngst mit seinem vielbeachteten Zyklus „Beethovens Sinfonien und ihre Vorbilder“.

Im Kulturleben seiner Heimatstadt Berlin ist Akamus ein zentraler Pfeiler. Seit über 35 Jahren gestaltet das Orchester eine Abonnement-Reihe im Konzerthaus Berlin, seit 1994 widmet es sich an der Berliner Staatoper regelmäßig der Barockoper. Mit dem RIAS-Kammerchor besteht seit 1992 eine kontinuierliche und erfolgreiche Zusammenarbeit. Mit einer eigenen Konzertreihe ist die Akademie für Alte Musik seit 2012 zudem regelmäßig im Münchner Prinzregententheater zu Gast. Zugleich sind die Musikerinnen und Musiker ständiger und vielgefragter Gast auf den wichtigsten europäischen und internationalen Konzertpodien.

Das Ensemble musiziert unter der wechselnden Leitung seiner Konzertmeister Bernhard Forck und Georg Kallweit sowie ausgewählter Dirigenten. Mit René Jacobs verbindet es eine über 30-jährige künstlerische Partnerschaft. Darüber hinaus leiteten in jüngster Zeit Emmanuelle Haim, Bernard Labadie, Paul Agnew, Diego Fasolis, Fabio Biondi, Rinaldo Alessandrini und Christophe Rousset das Orchester. Regelmäßig arbeitet Akamus zudem mit Solisten wie Isabelle Faust, Antoine Tamestit, Kit Armstrong, Alexander Melnikov, Anna Prohaska, Michael Volle oder Bejun Mehta zusammen. Gemeinsam mit der Tanzcompagnie Sasha Waltz & Guests entstand die Erfolgsproduktion von Henry Purcells „Dido & Aeneas“, die weltweit eine Vielzahl an Aufführungen von Berlin bis Sydney erlebte.

Aufnahmen des Ensembles wurden mit allen bedeutenden Schallplattenpreisen ausgezeichnet, darunter der Grammy Award, Diapason d'Or, Gramophone Award, sowie der Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik. Zuletzt erschienen auf CD vier Sinfonien und das Oboen- und Klarinettenkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart mit Xenia Löffler und Ernst Schlader, sowie jüngst zusammen mit Voces Suaves die CD „Bachs Wurzeln“ mit Kompositionen deutscher Komponisten vor Johann Sebastian Bach.

Besetzung des Abends

Bernhard Forck Violine (Konzertmeister)

Edi Kotlyar Violine

Gudrun Engelhardt Violine

Barbara Halfter Violine

Erik Dorset Violine

Elfa Rún Kristinsdóttir Violine

Dörte Wetzel Violine

Thomas Graewe Violine

Kerstin Erben Violine & Viola

Edburg Forck Violine

Clemens-Maria Nuszbaumer Viola

David Agaiarov Viola

Sabine Fehlandt Viola

Katharina Litschig Violoncello

Barbara Kernig Violoncello

Kit Scotney Kontrabass

Gergely Bodoky Flöte

Xenia Löffler Oboe

Michael Bosch Oboe

Eleonora Trivella Oboe

Ernst Schlader Klarinette

Philippe Castejon Klarinette

Christian Beuse Fagott

Eckhard Lenzing Fagott

Erwin Wieringa Horn

Jiří Tarantík Horn

Miroslav Rovenský Horn

Seit seinem fünften Lebensjahr hat sich Bernhard Forck der Violine verschrieben. Dem Studium an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin bei Professor Eberhard Feltz folgte 1986 ein Engagement am Berliner Sinfonie Orchester, beides begleitet von einem ausgeprägten Interesse für die Alte Musik, das ihn u.a. zu Nikolaus Harnoncourt an das Mozarteum Salzburg führte. Seine Mitgliedschaft in der 1982 gegründeten Akademie für Alte Musik Berlin, wo er auch einer der Konzertmeister ist, steht in der Konsequenz seiner intensiven Beschäftigung mit der historischen Aufführungspraxis. Mit Akamus gastiert Bernhard Forck regelmäßig in den musikalischen Zentren Europas. Tourneen führten ihn in den Nahen Osten, nach Japan, Südostasien, Australien, Nord- und Südamerika.

Seiner solistischen Karriere kommt er insbesondere als Mitglied der Berliner Barock Solisten nach. CD-Produktionen und internationale Gastspiele dokumentieren auch hier sein künstlerisches Renommee, das auch zahlreiche pädagogische Verpflichtungen wie z.B. an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin umfasst. – Um sich auch der späteren Musik, insbesondere der Neuen Wiener Schule zu widmen, gründete er 1995 das Manon-Quartett Berlin. Über viele Jahre arbeitete Bernhard Forck mit dem Händelfestspielorchester Halle eng zusammen, von 2007 bis 2019 war er dessen Musikalischer Leiter. Über die Konzerte hinaus war er bei den Händel-Festspielen auch künstlerisch für die Konzertreihe ‚Händel zu Hause‘ verantwortlich.

Xenia Löffler hat sich der Erkundung des faszinierend vielseitigen Oboen-Repertoires von seinen Anfängen bis ins 19. Jahrhundert hinein verschrieben. Ihr stilsicheres Empfinden für die Musik, ihre vitale Spielweise wie auch ihr unverwechselbarer Klang machen Xenia Löffler zu einer der international führenden Interpret*innen mit der historischen Oboe.

Im direkten Anschluss an ihr Studium an der Schola Cantorum Basiliensis wurde sie von der Akademie für Alte Musik Berlin als Solo-Oboistin berufen und gehört seitdem fest zu diesem Ensemble, mit dem sie regelmäßig auch als Solistin in den renommiertesten Konzertsälen auf der ganzen Welt auftritt.

Feste Partner bei ihren Aufnahmen sind neben der AKAMUS seit Beginn auch die Batzdorfer Hofkapelle und zahlreiche andere Ensembles, denen Xenia Löffler verbunden ist. Besonders prägend waren die vielen Jahre des gemeinsamen Musizierens mit dem von ihr mitgegründeten Amphion Bläseroktett und ihre Mitwirkung bei Sir John Eliot Gardiners Bach Cantata Pilgrimage.

Xenia Löffler wird regelmäßig von internationalen Musikhochschulen eingeladen und gibt Meisterkurse. Seit 2018 ist sie künstlerische Leiterin der Sommerakademie Neuburg an der Donau. An der Universität der Künste in Berlin hat sie eine Professur für historische Oboen inne.

Ernst Schlader, geboren im oberösterreichischen Salzkammergut, studierte Klarinette, Orgel, Alte Musik, Musikwissenschaft und Wissens-Management in Linz, Den Haag und Frankfurt am Main. 2012 erhielt er für seine Dissertation über den Komponisten Georg Pasterwiz (1730–1803) die Talentförderungsprämie für Wissenschaft des Landes Oberösterreich. Bis 2017 war er als Honorar-Professor für historische Klarinetteninstrumente an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen tätig. Aktuell unterrichtet er an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und an der Kunst-Universität Graz. Als Musiker und Musikwissenschaftler beschäftigt sich Ernst Schlader seit vielen Jahren mit historischen Klarinetten. Durch seine Archivforschungen konnten zahlreiche Kompositionen der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden. Er ist Mitglied der Akademie für Alte Musik

Berlin, außerdem musiziert er u. a. mit dem Collegium 1704, dem Concentus musicus Wien, dem Australian Chamber Orchestra und dem Neuen Orchester Köln. Sein Wirken als Solist, Kammer- und Orchestermusiker ist auf über 50 Alben dokumentiert.

Erwin Wieringa gewann als musikalisches Jungtalent diverse Wettbewerbe, darunter den 1. Preis bei der niederländischen Musik-Stiftung „Jong Talent Nederland” und dem Fernseh-Wettbewerb „Jong mensen op het Concertpodium“. Daraufhin studierte er Horn bei Oldrich Milek und Hans Dullaert am Royal Conservatory of Music in Den Haag.

Wieringa musiziert in verschiedenen Ensembles, die sich auf die Musik des 18. Jahrhunderts spezialisiert haben. Seit 2006 ist er Erster Hornist in der Akademie für Alte Musik Berlin, darüber hinaus spielt er im Freiburger Barockorchester, Concerto Köln, dem Orchestra of the 18th Century und der niederländischen Bach Society. Er ist zudem Mitglied in zwei internationalen Bläserensembles, dem Basler Amphion Bläseroktett und dem Sextett Nachtmusique.

Erwin Wieringa wohnt in Großbritannien und besitzt eine umfangreiche Horn-Sammlung mit verschiedensten Instrumenten aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

Der Fagottist Christian Beuse studierte an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin und an der Schola Cantorum in Basel. Er ist seit 1996 Solofagottist der Akademie für Alte Musik Berlin, arbeitete nahezu 20 Jahre im „Concentus musicus Wien“ (Nikolaus Harnoncourt) und war mehrere Jahre Solofagottist des Orchestre des Champs-Élysées (Philippe Herreweghe). Seit einigen Jahren ist Christian Beuse auch als Solofagottist des Dresdner Festspielorchesters (Ivor Bolton) tätig. Mit „The Wagner Cycles“ („Der Ring des Nibelungen“ unter Leitung von Kent Nagano) ist er hier an einer weiteren Dimension historischer Aufführungspraxis beteiligt.

Christian Beuse war und ist Gast von Klangkörpern in Europa, Japan und den USA. Etwa 200 CDs mit Musik vom Mittelalter bis in die Spät-Romantik dokumentieren sein bemerkenswert breites Repertoire.

Christian Beuse unterrichtete am Konservatorium der Stadt Wien (heute Privat-Universität), an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen, an der Hochschule für Künste Bremen sowie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main.

Seit 2006 leitet Christian Beuse eine Klasse an der Universität der Künste Berlin und hat seit dem Wintersemester 2023/24 eine Gastprofessur inne.