11.00 Uhr

cappella academica, Christiane Silber

Víkingur Ólafsson Klavier

Programm

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Präludium BWV 854

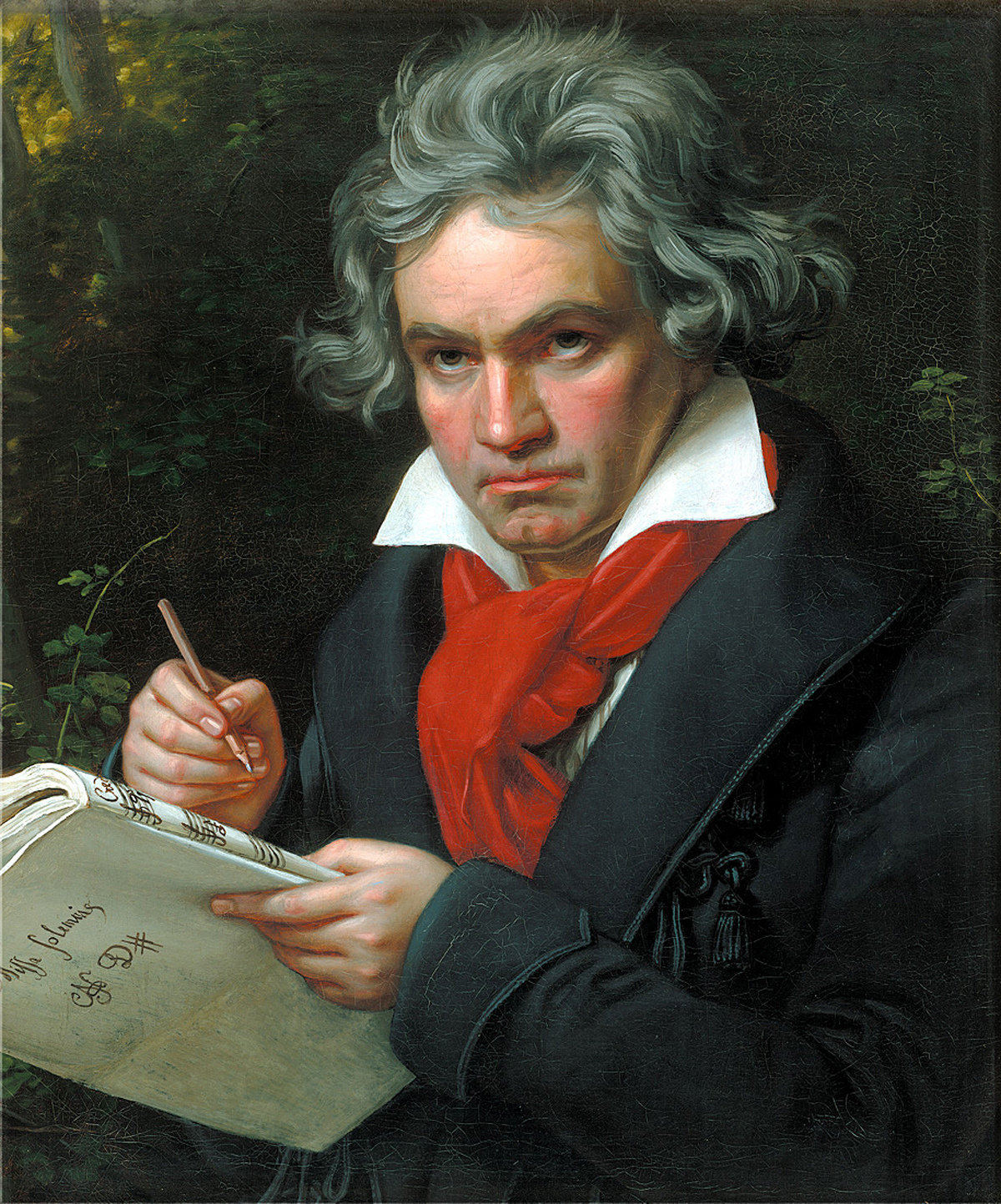

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Sonate e-Moll op. 90

Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck

Nicht zu geschwind und sehr singbar vorzutragen

Johann Sebastian Bach

Partita e-Moll BWV 830

Toccata – Allemande – Courante – Air – Sarabande – Tempo di Gavotta – Gigue

Franz Schubert (1797 – 1828)

Sonate e-Moll D 566

Moderato

Allegretto

Ludwig van Beethoven

Sonate E-Dur op. 109

Vivace ma non troppo – Adagio espressivo

Prestissimo

Gesangvoll, mit innigster Empfindung. Andante molto cantabile es espressivo

Veranstaltung ohne Pause

Man mag sich das gar nicht vorstellen: wie die Welt der Musik ohne einen Komponisten wie Johann Sebastian Bach verfasst wäre. Sieht man von der Gattung Oper ab, für die sich Bach nicht erwärmen konnte, hat er auf eigentlich jedem Gebiet mit seinen Visionen den Boden für die Nachfahren bereitet. Das gilt in besonderem Maße auch für die Klaviermusik. Ohne die „Goldberg-Variationen“, das „Wohltemperierte Klavier“, die Partiten, die Französischen und Englischen Suiten hätten Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven und alle anderen Schöpfer „neuer“ Musik, die auf ihn folgten, ihre Werke für dieses Instrument nicht im gleichen Maße vervollkommnen können. Insbesondere der revolutionäre Dialektiker Beethoven verdankt Bach vieles – formal wie „inhaltlich“ und klanglich. Deutlich wird das, wenn man an einem Abend Werke beider Komponisten miteinander verklammert, wie es Víkingur Ólafsson nun tut, wenn er ein Bachsches Kleinod aus dem „Wohltemperierten Klavier“ und eine Partita drei Klaviersonaten Beethovens aus verschiedenen Schaffensphasen gegenüberstellt. Franz Schubert wiederum wäre ohne Beethoven kaum denkbar (auch nicht in seinem Scheitern an der Form), und so mutet die Entscheidung, eine (unvollendete) Sonate aus dessen „Krisenjahren“ den (vollendeten) Sonaten des Zeitgenossen beizugesellen, bezwingend plausibel an. Es ist die pure Poesie des Vergleichs.

Töne, ja, ganze Tonarten hätten einen Charakter? Christian Friedrich Daniel Schubart, Dichter, Musiktheoretiker und aufgrund seiner libertären Gesinnung langjähriger Gefängnisinsasse auf der berüchtigten Festung Hohenasperg, war davon felsenfest überzeugt. In seinen „Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst“, erschienen im Todesjahr des „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“, unterschied Schubart zunächst vor allem zwischen „gefärbten“ und „ungefärbten“ Tönen sowie zwischen B- und Kreuztonarten: „Unschuld und Einfalt drückt man mit ungefärbten Tönen aus. Sanfte, melancholische Gefühle mit B-Tönen, wilde und starke Leidenschaften mit Kreuztönen“. Mit einiger Erheiterung liest man heute, was der vielfältig Begabte beispielsweise über die Tonarten e-Moll und E-Dur zu Papier brachte: „E-Moll. Naive. Weibliche, unschuldige Liebeserklärung, Klage ohne Murren, Seufzer von wenigen Tränen begleitet.“ Das ganze Gegenteil symbolisierte für Schubart die Dur-Variante: „Lautes Aufjauchzen, lachende Freude und nicht ganzer, voller Genuss liegt in E-Dur.“

Ob Johann Sebastian Bach diesen Enthusiasmus geteilt hätte, steht dahin. Er war bereits bei Gott, als Schubart seine kühnen Thesen formulierte. Nimmt man jedoch die E-Dur-Werke aus dem um 1722 entstandenen „Wohltemperiertem Klavier“ zum Anlass für einen Abgleich, sind leise Zweifel zumindest angebracht. Bach verstand diesen Repräsentationszyklus, der sich schon im Klavierbüchlein für seinen ältesten Sohn Wilhelm Friedemann findet, in erster Linie als Lehr- und Kunstwerk. Dass er damit zugleich einen wichtigen Beitrag zur Philosophie der Musik leistete, mag der Komponist zumindest geahnt haben. Didaktik und Diskurs gehen eine wunderbare Beziehung miteinander ein: Dem bipolaren Prinzip folgend, sind Präludium und Fuge zu verstehen als jeweils autonome, zyklisch jedoch aufeinander bezogene Stücke.

BWV 854 ist insofern außergewöhnlich, als dass es eine Tonart benutzt, die vor Einführung der gleichschwebenden Stimmung gefürchtet wurde. Bach überwindet diese „Furcht“ locker schon in der Sechsten Französischen Suite. Und hätte er sich nicht dafür entschieden, sämtliche Werke dieser Gattung ohne Präludium anzulegen, das E-Dur-Präludium hätte ausgezeichnet dahin gepasst. Ungewöhnlich erscheint zunächst die metrische Grundierung: 12/8 kennen wir als Taktart der Pastoralwerke italienischer Meister wie gleichfalls aus den Hirtenmusiken aus Händels „Messias“ und Bachs „Weihnachtsoratorium“. Während die Melodieführung konventionell, fast simpel anmutet, bezeugen einige chromatische Wendungen das Außergewöhnliche dieses in die klassisch dreiteilige Liedform eingepassten Stücks.

Zwischen Präludium und Fuge besteht kein erkennbarer Zusammenhang, sieht man davon ab, dass beide dreistimmig sind. Wo dort Anmut waltet, dominiert hier eine unbekümmert-überschwängliche Fröhlichkeit. Schon das Thema springt keck durch den Raum, bevor es von der kontrapunktischen Strenge zumindest ein wenig gezähmt wird. Formal ist diese Fuge beinahe einem Triptychon anverwandt: Um einen viertaktigen, durch eine aufsteigende Melodie im Sopran eingeleiteten cis-Moll-Mittelteil gruppieren sich zwei Rahmenabschnitte. Die Stimmen treten im Folgenden in einen munteren Trialog. Einen kleinen Seitenhieb auf die Puritaner hat Bach auch noch parat – in Form von kecken Quartparallelen kurz vor Schluss.

Wie kühn und wie weit seiner Zeit voraus dieser Komponist war, zeigen auch die Partiten. Bach selbst subsumiert sie unter das Rubrum „Clavier-Übung“ und wünscht sich, dass die „Praeludien, Allemanden, Couranten, Sarabanden, Giguen, Menuetten, und andern Galanterien“ tunlichst „denen Liebhabern zu Gemüths Ergötzung“ dienen sollen. So fern den sechs Partiten das Attribut „galant“ steht, so nah ist es mit den Usancen von Bachs Zeit in Leipzig verbunden. Man verfasst galante Gedichte, also sollte man doch wohl auch galante Musik schreiben dürfen! Leichte Kost aber sind die Partiten keineswegs. Vor uns liegen hochkomplexe, virtuos konzipierte und elaborierte Stücke, in denen sich Bachs Wille, die kompositorischen Möglichkeiten der Gattung auszureizen, facettenreich bekundet.

Das gilt auch und gerade für die e-Moll-Partita. Wie schon in den Vorgängerwerken ist der Kopfsatz ein imposantes Gebilde, doch weder ein Präludium noch eine Sinfonia, sondern eine Toccata. Dabei sollte man aber nicht an Schumanns rhythmisch gespanntes Werk der gleichen Gattung denken. Diese Toccata gibt sich lyrisch gestimmt, ist mehr leidenschaftliche Introspektion als demonstrative Exaltation. Bach bleibt dem einmal eingeschlagenen Weg treu. Die Allemande erweist sich als verzierungsreiches Schmuckstück, die Courante als synkopisch raffiniert konstruiertes Gebilde. Während die Air als schlicht-verspielte Miniatur daherkommt, greift die Sarabande den Tonfall der Toccata auf. Der nachfolgende Satz deutet schon durch seinen Titel an, dass hier nicht „real“ getanzt wird; vielmehr handelt es sich um ein Charakterstück in den Bewegungsmustern einer Gavotte. Selbiges gilt auch für die Gigue, deren eher ernste Stimmung weit mehr den Regeln der streng-kontrapunktischen Fugenkunst folgt als denen des ausgelassen, sprunghaften Tanzsatzes.

zurück

zurück

Jener elegische Ton, von dem die e-Moll-Partita durchzogen ist, findet sich in zahllosen Stücken dieser Tonart; man denke nur an Chopins Prélude, Griegs Klaviersonate oder Mozarts Violinsonate KV 304. Und auch in der Klaviersonate op. 90 von Ludwig van Beethoven von 1814 klingt diese mild-matte Stimmung an. Gleichwohl hat Joachim Kaiser Recht, wenn er in dieser Sonate ein „melodieerfülltes Klangwunder“ sieht, dessen Schöpfer im Kopfsatz „die Sprache so kunstvoll und konventionsfern subjektiviert, dass der spezifische Ton hier alle enthusiastisch exaltierten Einzelheiten, alle rhythmischen Verzahnungen und phantastischen Hochflächen (…) schwärmerisch empfindungs- und ausdrucksvoll zu entschärfen scheint“. Mit anderen Worten: Wo er in früheren Sonaten explodiert, zieht Beethoven hier weitgehend die subtil-gebremste Implosion vor, um sich dann doch für Augenblicke (wenn die punktierte Keimzelle sich verdichtet) resolut zu entäußern. „Konventionsfern“ ist schon die Form. Wie das gestisch verwandte Schwesterwerk, die Fis-Dur-Sonate op. 78, so ist auch Beethovens Opus 90 zweisätzig und nicht nur deswegen Vorbote jenes Spätwerks, das mit der Sonate op. 101 einsetzen wird. Ungewöhnlich sind auch die Spielvorschriften: „Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck“ ist der Kopfsatz überschrieben. Beethoven entwirft darin ein Geflecht an widerstreitenden Ideen und Tendenzen. Dem zarten Auftakt und den anschließenden Unisono-Oktaven folgt kein melodiegesättigtes Schubertsches Schwelgen; das Geschehen wendet sich schroff in sein Gegenteil – doch nur für Momente. Das Elegische obsiegt, der Kopfsatz verklingt, mit einer lakonischen Geste, im pianissimo.

„Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen“, so wünscht sich sein Schöpfer den zweiten Satz. Ein Gesang auf den Flügeln des Geistes, mild und (vorwiegend) leise, die Arietta aus Opus 111 kündigt sich von ferne schon an. Immer wieder aufs Neue „erinnert“ sich die Musik an jenes zauberische Rondo-Thema vom Beginn, und stets wird dies zunächst dolce, dann teneramente vorgetragen: süß und zärtlich. Immer wieder streben diese poetischen Gesänge crescendierend zu Höhenzügen im fortissimo oder sind sie mit Sforzato-Blitzen gespickt. Doch am Ende, das Thema hat ein letztes Mal seinen kantablen Atem verströmt, steht auch hier eine beiläufige pianissimo-Floskel.

Von hier aus ist der Weg nicht weit zur E-Dur-Sonate op. 109 von 1820, deren Material im Wesentlichen aus einer melodischen Formel besteht. Darin ähnelt dieses Werk dem Opus 90. Nur dass hier aus dem teneramente ein Adagio espressivo geworden ist, während Beethoven das dolce als Spielvorschrift beibehält. Und gewiss dürfte er dabei auch an die Widmungsträgerin gedacht haben. Maximiliane von Brentano war die Tochter seiner Freunde Franz und Antonie Brentano, wobei Letztere wiederum „im Verdacht“ steht, jene (bis heute trotz intensivster Forschungen noch nicht zweifelsfrei ermittelte) „unsterbliche Geliebte“ gewesen zu sein. Hört man allein das sehnsüchtige Finale, das laut seinem Schöpfer „mit innigster Empfindung“ „gesungen“ werden soll, erhält man zumindest eine Ahnung von den tiefen Gefühlen eines Mannes, der noch zuvor, in der „Hammerklaviersonate“, die Welt buchstäblich aus den Fugen gekippt hatte. Nun scheint er beruhigt; nur für Momente, im harschen e-Moll-Prestissimo, blitzt heiliger Zorn auf, nicht aber anarchistisch wie sonst bei Beethoven, sondern eher leidenschaftlich für die Sache eintretend. Ansonsten schimmert meist mildes Licht über der Szene und dominiert unumschränkt ein sanfter Melos. Und das insbesondere im Andante, molto cantabile ed espressivo, dessen mezza-voce-Thema sich schon im Kopfsatz angekündigt hatte, nun aber durch alle Variationen hindurch seine sanften Bahnen zieht, um schließlich zu seiner ursprünglichen Gestalt zurückzukehren.

Ob es an der Tonart lag, dass schon die frühe E-Dur-Sonate aus den Jahren 1798/99 trotz einiger (in sich aber gemilderter) Sforzato-Attacken nur wenig vom Furor der „Pathétique“ aufwies? Das Opus 14 klingt wie die Ruhe nach dem Sturm, zart, nach innen gekehrt – das Schicksal klopft hier nicht an die Tür. In einigen Momenten, dort, wo sich die Sonate nach Moll wendet, aber klingt schon jene empfindsame Stimmung an, die uns in der „großen“ E-Dur-Sonate mehr als 20 Jahre später wiederbegegnen wird. Gleichviel: Es überwiegt ein kammermusikalischer Ton, der sich entfesselte Leidenschaft jedoch verbietet. Die Sonate kommt eher musikantisch verschmitzt daher, insbesondere im Schluss-Rondo, ein nur vermeintlich behäbiges Andante comodo. Der Kopfsatz deutet polyphone Meisterschaft hauchzart an, birgt aber vor allem jenen unbekümmert-tänzerischen Geist, der auf Mozart zurückverweist. Das Allegretto in der Mitte gibt sich wiegend und harmlos-heiter, im Maggiore-Teil wirkt es wie von Vernunft getragen.

Der Liedkomponist Franz Schubert wird Beethovens Opus 14 gerade deswegen gemocht haben. Er selbst indes rang ein Leben lang mit der Gattung. Unzählige Anläufe mündeten ins Fragment; ohnehin zählt ja das „Unvollendete“ zu Schuberts markantesten Eigenschaften, vor allem in jener Schaffensphase, die man auch „Jahre der Krise“ nennt. Die Klaviersonate e-Moll D 566 vom Sommer 1817 galt lange Zeit ebenfalls als Torso, bis knapp 90 Jahre später der Kunsthistoriker (!) Ludwig Scheibler mutmaßte, das ebenfalls 1817 entstandene Rondo D 506 könnte womöglich als Finale vorgesehen worden sein. Ob diese Theorie tieferen Sinn ergibt, darüber ließe sich trefflich streiten: Vor allem der Habitus des Allegrettos unterscheidet sich erheblich vom Geist der vorangegangenen drei Sätze, in denen deutlich eine Lyrisierung der Sonatenform erkennbar wird.

Vorwiegend verhalten, lieblich-melodiös ist schon der Kopfsatz, ein Moderato. Klingt noch das Hauptthema mit seinem punktierten Motiv auffällig kantenreich, weist spätestens der Seitengedanke eine hohe melodische Dichte auf. Das folgende E-Dur-Allegretto zitiert die punktierte Floskel, gibt sich aber selbst dort noch liedhaft schlicht, wo das kantable Thema in den Bass wandert. Für das A-Dur-Scherzo wählt Schubert ein stark akzentuiertes (auftaktiges) Motiv, das akkordisch und kurzatmig das klangliche Geschehen dominiert. Den sangbaren Gegenentwurf hören wir im Trio – eine zart-flüchtige, aber weitgesponnene, von 16tel-Wellen unterlegte Kantilene. Die Wiederholung des Scherzos fegt diese lyrische Idee wieder vom Feld. Die Stille danach allerdings ist befremdlich: Man spürt, hier fehlt etwas.

ist einer der gefragtesten Künstler der Gegenwart. Seine Aufnahmen wurden über eine Milliarde Mal gestreamt, er hat zahlreiche Preise gewonnen, darunter den GRAMMY 2025 für das beste klassische Instrumentalsolo für seine Aufnahme von Bachs „Goldberg-Variationen“, das Album des Jahres des BBC Music Magazine und die Opus Klassik Soloaufnahme des Jahres. Weitere bedeutende Auszeichnungen sind der Rolf-Schock-Musikpreis, die Auszeichnung als Künstler des Jahres von Gramophone und als Instrumentalist des Jahres von Musical America, der Falkenorden (Islands Ritterorden) sowie der Icelandic Export Award, verliehen vom isländischen Präsidenten. Die gesamte Saison 2023/24 widmete Víkingur Ólafsson einer Welttournee mit einem einzigen Werk: Bachs „Goldberg-Variationen“, die er 90 Mal aufführte. In der laufenden Saison 2024/25 ist Ólafsson Artist in Residence bei der Tonhalle Zürich und dem Königlichen Philharmonischen Orchester Stockholm sowie Artist in Focus im Wiener Musikverein, tourt durch Europa mit dem Cleveland Orchestra, dem London Philharmonic Orchestra und dem Tonhalle-Orchester Zürich, tritt mit den Berliner Philharmonikern bei den BBC Proms auf und kehrt zum New York Philharmonic zurück. Gemeinsam mit Yuja Wang spielt er in Europa und Nordamerika. Im Januar bestritt er mit dem San Francisco Symphony Orchestra die Uraufführung von John Adams’ eigens für ihn komponierten Klavierkonzert „After the Fall“.

In der Saison 2019/20 war Víkingur Ólafsson Artist in Residence am Konzerthaus Berlin.