16.00 Uhr

Konzerthausorchester Berlin, RIAS Kammerchor, Joana Mallwitz

Academy of St Martin in the Fields

Julia Fischer Violine und Leitung

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

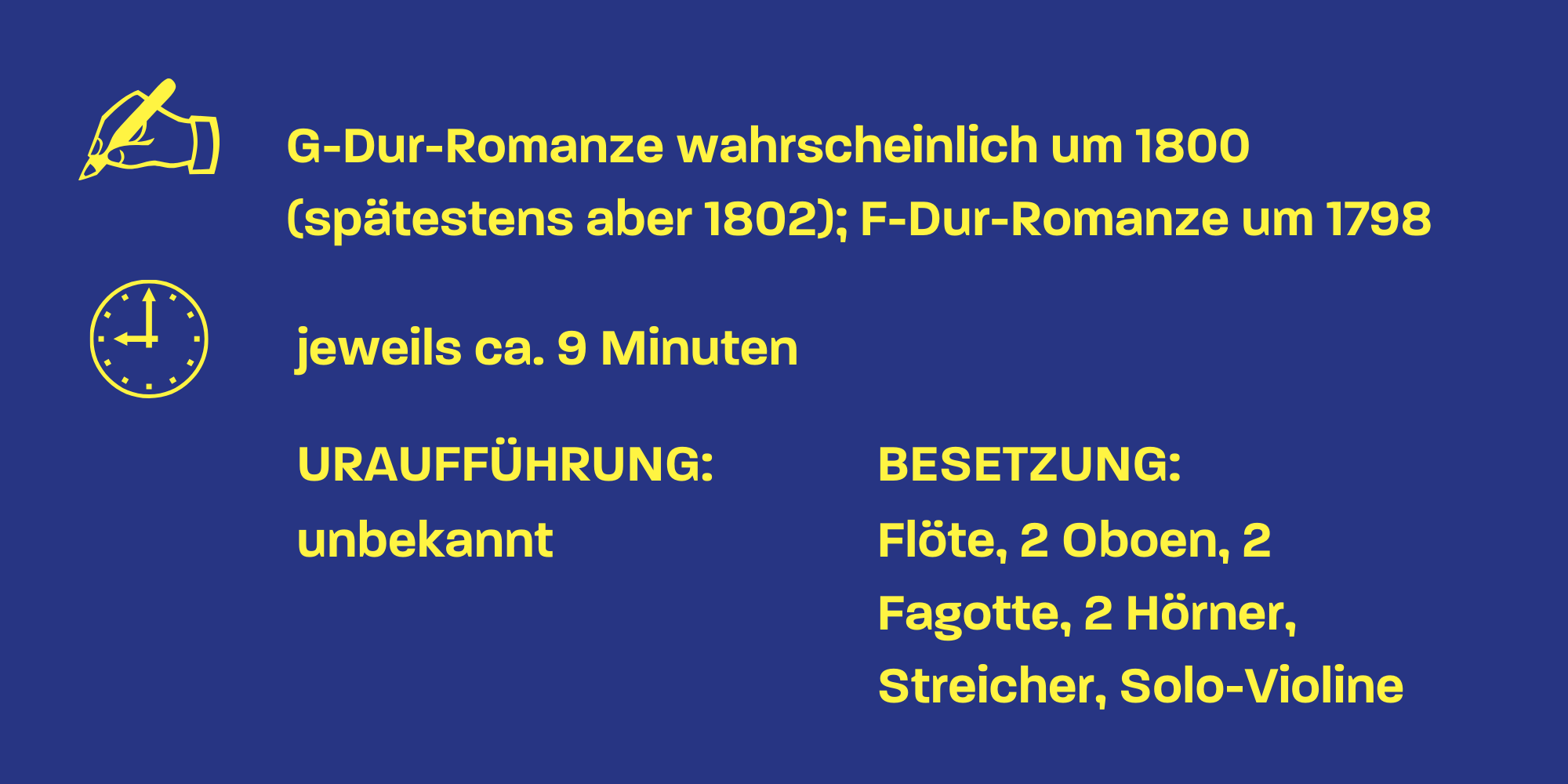

Romanze für Violine und Orchester G-Dur op. 40

Béla Bartók (1881 – 1945)

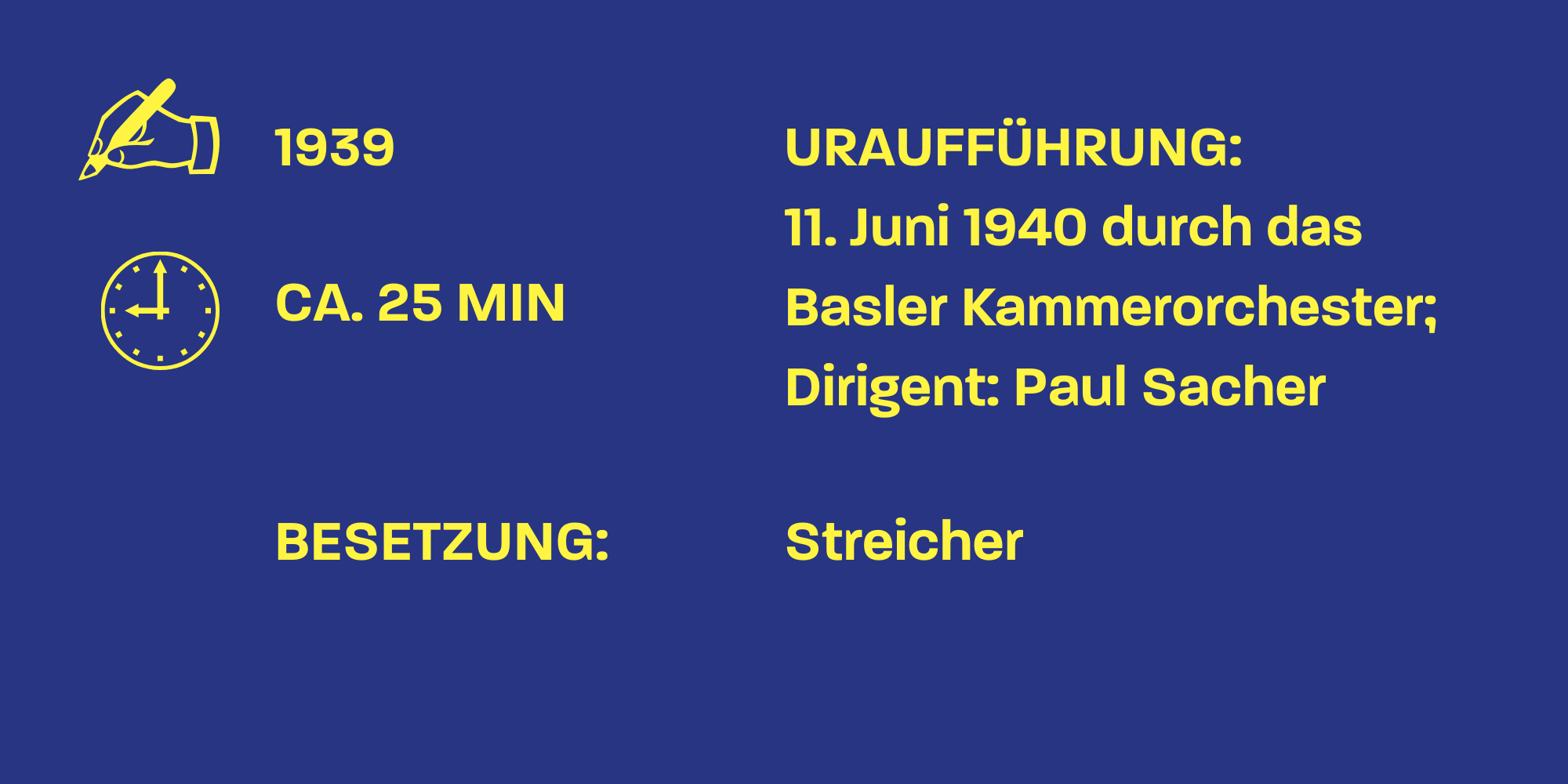

Divertimento für Streichorchester Sz 113

Allegro non troppo

Molto adagio

Allegro assai

PAUSE

Ludwig van Beethoven

Romanze für Violine und Orchester F-Dur op. 50

Franz Schubert (1797 – 1828)

Sinfonie Nr. 5 B-Dur D 485

Allegro

Andante con moto

Menuetto. Allegro molto

Allegro vivace

In Zusammenarbeit mit der Konzertdirektion Goette

Beethoven, Schubert und Bartók

Mit seinen beiden Violinromanzen griff Ludwig van Beethoven ein im ausgehenden 18. Jahrhundert beliebtes Genre für Soloinstrument und Orchester auf, zu dem später auch Tonsetzer wie Hector Berlioz, Carl Nielsen, Antonín Dvořák und Max Bruch Werke beisteuerten. Die Stücke, in denen der Solopart dazu einlädt, sowohl Tonschönheit als auch virtuose Brillanz und Geläufigkeit zu zeigen, entstanden wahrscheinlich für den befreundeten Geiger Ignaz Schuppanzigh, der mit seinem berühmten Quartett viele von Beethovens Streichquartetten uraufgeführt hat.

Die ersten sechs Sinfonien Franz Schuberts – auch er schrieb für das Schuppanzigh Quartett – wurden von einem Liebhaber-Orchester aufgeführt, das ab 1815 im Haus des Burgtheater-Geigers Otto Hatwig probte und in dem der junge Komponist bis 1820 selbst Bratsche spielte. Dieses Ensemble entwickelte sich nach und nach zu einem Orchester von knapp 40 Musikern und spielte vor geladenem Publikum ausschließlich im privaten Rahmen vor allem Haydn- und Mozart-Sinfonien, die für Schubert lange die maßgeblichen Vorbilder waren – auch für seine Fünfte Sinfonie.

Am barocken Concerto grosso wiederum orientierte sich Béla Bartók in seinem Divertimento für Streichorchester: Einem „Tutti” von laut Partitur 22 Musikerinnen und Musikern steht ein „Concertino” von vier Soli gegenüber.

Beethovens Violinromanzen

In seiner „Allgemeinen Theorie der schönen Künste“ beschrieb Johann Georg Sulzer 1771 die musikalische Romanze als eine „Erzählung von leidenschaftlichem, tragischem, verliebtem, oder auch blos belustigendem Inhalt. Weil die Romanze zum Singen gemacht ist, so ist die Versart lyrisch, aber höchst einfach […].“ Heinrich Christoph Koch griff Sulzers Definition auf und fügte in seinem „Versuch einer Anleitung zur Komposition“ von 1782 hinzu, dass in „neueren Concerten“ statt des „gewöhnlichen Adagios“ immer mehr Romanzen anzutreffen seien, die „gewöhnlich in die Form des Rondos eingekleidet“ würden.

Ludwig van Beethoven hat in seinen beiden lyrischen Violinromanzen in G- und F-Dur auf die typischen Charakteristika dieses ursprünglich vokalen Genres zurückgegriffen – Merkmale, zu denen laut Koch unter anderem gehörte, dass die Melodie aus einem „ungekünstelten, aber naiven und rührenden Gesange“ bestand, der „meistens in mäßig langsamer Bewegung vorzutragen“ sei (so Gustav Schilling in seinem 1834 bis 1838 erstmals erschienenen „Universal-Lexicon der Tonkunst“). Beethoven berücksichtigte allerdings auch das Dramatische, das in der G-Dur-Romanze mit einem kurzen Moll-Abschnitt vertreten ist. Die Solo-Violine führt mit dem Orchester einen Dialog, bei dem das Tutti die von ihr vorgestellten musikalischen Gedanken aufgreift und als Begleiter zur Verfügung steht.

Zu Beginn der F-Dur-Romanze trägt die Solovioline eine überaus kantable Melodielinie vor, die sich als Kerngedanke des ganzen Stücks erweist. Nachdem das Orchester diesen Gedanken aufgegriffen hat, nimmt die Musik die rhapsodischen Züge einer freien Fantasie an, wenngleich die thematische Rückbindung an das anfangs vorgestellte „Motto” nie verloren geht. Die einfache liedhafte melodische und harmonische Gestaltung sowie der Vorrang der Melodie verleihen dem Ganzen den Charakter eines instrumentalen „Lieds ohne Worte“ – ganz so, wie es das zeitgenössische Publikum damals erwartete.

Bartóks Divertimento für Streichorchester

Nachdem 1939 die faschistische, offen völkische und antisemitische Pfeilkreuzler-Partei, die eine SA-ähnliche paramilitärische Organisation unter dem Namen „Ungarische Garde“ unterhielt, zur zweitstärksten Kraft seiner Heimat gewählt wurde, entschied sich Béla Bartók für das Exil: Am 30. Oktober 1940 erreichte er unter dem Vorwand einer Konzerttournee gemeinsam mit seiner zweiten Frau, der Pianistin Ditta Bartók-Pásztory, New York. „Wir Musiker und sein Freundeskreis wussten, dass seine Reise nach Amerika keine Konzertreise war, wie offiziell behauptet wurde“, erinnerte sich Sándor Végh später. „Viele Künstler, Musiker, Maler, Bildhauer, Wissenschaftler, Schriftsteller, die Elite des Kulturlebens von Ungarn, gingen zu Bartók Béla und Ditta, um Abschied zu nehmen. Es war eine Stimmung wie bei einer Beerdigung, einem Kondolenzbesuch, von Angst erfüllt – denn ein Begräbnis stand uns ja allen bevor: Wir begruben die Freiheit, die Menschlichkeit, und derjenige, der für uns das Symbol des Muts, der Standhaftigkeit und der humanmoralischen Freiheit darstellte, Bartók, musste uns verlassen.“

Bevor Bartók und seine Frau von ihrer geliebten Heimat für immer Abschied nahmen, verbrachten sie den Sommer 1939 im Schweizer Bergidyll Saanen, wo der Komponist als Gast des Dirigenten Paul Sacher im Chatelet Aellen für dessen Kammerorchester das Divertimento für Streichorchester komponierte. „Irgendwie“, schrieb Bartók an seinen Sohn, „fühle ich mich als Musiker ver gangener Zeiten, der von einem Mäzen zu Gast geladen ist. […] Sie [die Sachers] sorgen aus der Ferne vollständig für mich. […] Sogar ein Klavier haben sie mir aus Bern hierher geschafft.“

Sacher, der zu den größten Förderern neuer Musik in Europa zählte, hatte bereits während seiner Dirigentenausbildung bei Felix Weingartner das „Orchester junger Basler“ gegründet, aus dem schließlich im Herbst 1926 das Basler Kammerorchester hervorging: eine der bedeutendsten Institutionen des Schweizer Musiklebens, für die 1936 bereits Bartóks Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta entstanden war.

Das im Zeitraum von nur zwei Wochen komponierte Divertimento für Streichorchester vollendete Bartók am 17. August 1939, zwei Wochen, bevor mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg begann. Formales Vorbild dieses dreiteiligen Werkes ist das Concerto grosso des 18. Jahrhunderts, bei dem in jedem Satz solistisch besetzte Passagen dem „Ripieno“ (italienisch = voll) des gesamten Orchesters gegenüberstehen. Vor allem in den Ecksätzen, die von Bartóks Volksmusik-Forschung inspiriert wurden, klingt die vergangene barocke Welt an – wenngleich im ersten Satz, in dem der tänzerische Fluss durch rhythmische Verschiebungen immer wieder gestoppt wird, jazzartige „blue notes“ für eine recht gegenwärtige Färbung sorgen. Als extremer Kontrast steht im Zentrum des Werks ein beklemmendes, düsteres und hochexpressives Molto Adagio, in dem die politische Weltlage bedrohliche Schatten vorauszuwerfen scheint. Der letzte Satz setzt allerdings kraftvollen Optimismus dagegen. Doch sorgen auch hier zwei Einschübe für Eintrübungen: eine wehmütige, reich ornamentierte Melodie in der Solovioline (Più lento, rallentando) sowie eine „Pizzicato-Polka“ mit Terzglissandi kurz vor Schluss (Grazioso, scherzando, poco rubato), bevor das Ganze mit einer hochvirtuosen Coda ausklingt.

zurück

zurück

Schuberts Fünfte

„Wer vermag nach Beethoven noch etwas zu machen?“, seufzte Franz Schubert und sprach damit einer ganzen Komponistengenerationen aus der Seele. Dabei sollte er selbst seine eigenen Befürchtungen widerlegen: mit der mehr als ein Jahrzehnt unbemerkt im Nachlass verschütteten „Großen” C-Dur-Sinfonie, die hinsichtlich ihrer Ausmaße hinter Beethovens Neunter nicht zurückstand, architektonisch und ästhetisch aber neue Wege beschritt. Robert Schumann feierte das von ihm eher zufällig wiederentdeckte Werk als „das Größeste, was in der Instrumentalmusik nach Beethoven geschrieben worden ist“. Die Uraufführung im Leipziger Gewandhaus fand am 21. März 1839 unter Felix Mendelssohn Bartholdys Leitung statt – und hatte gravierende Folgen: Schumann begann nach zahlreichen missglückten Versuchen 1841 sein „sinfonisches Jahr“, Mendelssohn vollendete 1842 seine „Schottische Sinfonie“, deren Entstehung sich über fast ein Jahrzehnt hingezogen hatte.

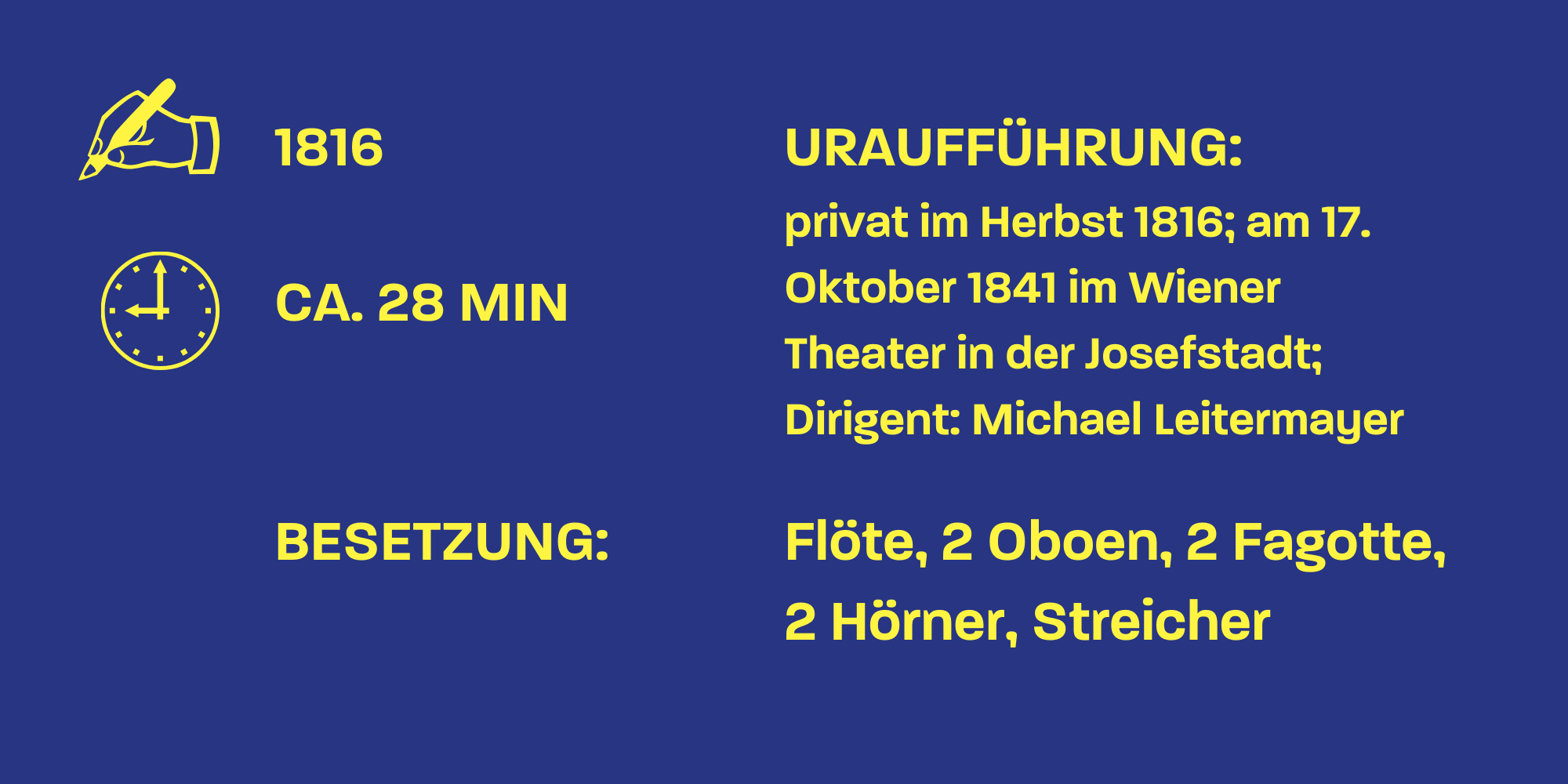

Den lange unbemerkt gebliebenen „Weg zur großen Sinfonie“ hatte sich Schubert mühsam „bahnen“ müssen, da er von seinen insgesamt dreizehn Werken dieser Gattung, die er komponierte beziehungsweise zu komponieren begann, nur sieben vollenden konnte. Von der „Großen” C-Dur-Sinfonie, mit der dem Komponisten 1826 der Durchbruch gelang, unterscheiden sich Schuberts erste fünf Sinfonien in Tonfall und Anlage grundsätzlich, da sie in der damals noch ungebrochenen Tradition Haydns und vor allem Mozarts entstanden sind – auch die Fünfte Sinfonie, die (ebenso wie noch die Sechste) vom Liebhaberorchester im „Schottenhof“ unter der Leitung von Otto Hartwig vermutlich kurz nach ihrer Vollendung im Herbst 1816 uraufgeführt wurde. In diesem Werk erprobte Schubert nicht weniger als ein neues Sinfoniekonzept, bei dem die überschaubare Besetzung ohne Klarinetten, Trompeten, Posaunen und Pauken gewissermaßen Programm war, da er erklärtermaßen ein „kleines“ Werk schreiben wollte: eine „liebliche Sinfonie in B-Dur” (Leopold von Sonnleithner), in der das Einfache zum kompositorischen Prinzip erhoben wird.

Dementsprechend beginnt Schuberts Fünfte auch nicht mit einer ernsten oder pathetischen langsamen Einleitung, sondern mit einer höchst originellen Musik von graziler Leichtigkeit, die in der traditionellen Sonatenform entwickelt wird. Zwischen liedhaftem Melos und sinfonischem Prozess entfaltet sich auch der zweite Satz, in dem Schubert einen lyrischen Tonfall innigster Sanglichkeit trifft, der mit seinem Schaffen untrennbar verbunden ist: Zwei Themenkomplexe alternieren in subtilen Abwandlungen, so dass sich gemeinsam mit der auf den Satzanfang zurückgreifenden Coda eine fünfteilige Anlage ergibt, die sich harmonisch bis nach Ces-Dur und Ges-Dur entfernt. Der dritte Satz sorgt nicht nur mit seiner Molltonart für Kontrast, wobei der Hauptteil unüberhörbar an Mozarts späte g-Moll-Sinfonie KV 550 erinnert. Das abschließende Allegro vivace nimmt dann den grazil-anmutigen Charakter des Kopfsatzes wieder auf, so dass das Werk in freundlichem, hellen und lebenslustigen Tonfall ausklingt.

Die Academy of St Martin in the Fields ist berühmt für ihre frischen und brillanten Interpretationen und glanzvollen Klang. Im Jahr 1958 von Sir Neville Marriner aus einer Gruppe führender Londoner Musiker gegründet, gab das Ensemble seine ersten Konzerte in der namensgebenden Kirche im Jahr 1959. Heute steht das Orchester unter der musikalischen Leitung des Geigenvirtuosen Joshua Bell, wobei der kollegiale Geist und die Flexibilität des ursprünglich dirigentenlosen Ensembles beibehalten wurden. Oft auch unter der Leitung des Konzertmeisters Tomo Keller präsentiert die Academy of St Martin in the Fields sinfonisches Repertoire und Kammermusik in unverwechselbarem Stil an namhaften Veranstaltungsorten rund um den Globus. Im Frühjahr 2024 bildet das Projekt „Marriner 100“ das Herzstück der Saison. Mit einer Reihe von Sonderkonzerten und -veranstaltungen an unterschiedlichen Orten werden im Jahr seines hundertsten Geburtstags das Leben und Vermächtnis des Gründers Sir Neville Marriner gefeiert. Die Academy of St Martin in the Fields setzt sich kontinuierlich für Lernen und Teilhabe ein. Dazu gehört die Arbeit mit und an Schulen, mit Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, und die enge Zusammenarbeit mit dem Southbank Sinfonia Chamber Orchestra, welches sich aus jungen Nachwuchsmusikern zusammensetzt. Die Academy of St Martin in the Fields, ein Tourneeorchester der Konzertdirektion Schmid, ist seit Begründung unserer Reihe „Kammerorchester International“ in jeder Saison im Konzerthaus Berlin zu Gast.

gehört seit schon 20 Jahren zur Spitze der Geigenelite weltweit. Ihre Vielfältigkeit bringt sie außerdem als Pianistin, Kammermusikerin und Professorin zum Ausdruck. Als erste Künstlerin im Bereich der klassischen Musik gründete sie ihre eigene Musikplattform, den JF CLUB. Julia Fischer spielt mit den großen Orchestern weltweit und ist ebenso eine enthusiastische Kammermusikerin, unter anderem mit ihren langjährigen Kammermusikpartnern Alexander Sitkovetsky, Nils Mönkemeyer und Benjamin Nyffenegger. Ihre Einspielungen wurden mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht, darunter der BBC Music Magazine Award, der Choc du Monde de la Musique, der Diapason d’Or de l’Année oder der Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Im Sommer 2019 rief Julia Fischer die Kindersinfoniker ins Leben, ein Orchester für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren, das sie zusammen mit dem Pianisten Henri Bonamy und dem Dirigenten Johannes X. Schachtner leitet. Regelmäßig gibt Julia Fischer Meisterkurse bei den Musikferien am Starnberger See. Viele Auszeichnungen ehren die Künstlerin, so erhielt sie das Bundesverdienstkreuz und Preise wie den international hoch angesehenen Gramophone Award oder den Deutschen Kulturpreis. Julia Fischer spielt auf einer Geige von Giovanni Battista Guadagnini (1742) sowie auf einer neuen Violine von Philipp Augustin (2018).

Besuchen Sie www.juliafischer.com/club und werden Sie Mitglied des JF CLUB!